点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:王建南

为庆贺清华大学110周年华诞,清华大学艺术博物馆联合首都博物馆,并在部分私人藏家的支持下,集结了90余件古代绘画精品,联合举办了一场名为“水木湛清华——中国绘画中的自然”展览。本展分为七个单元,但最为重要的两件作品就摆放在展厅的开头部分,一件是传为苏轼的《偃松图》卷,另一件是传为李公麟《兰亭修褉图》卷。

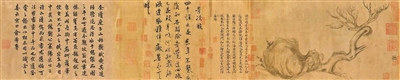

(传) 北宋 苏轼 《偃松图》

北宋 苏轼 《木石图》

现存画作均极具争议

众所周知,苏轼在中国文化史和艺术史上占有极为重要且特殊的地位,因此,由私人长期收藏的《偃松图》卷便毫无疑问地成为本展最为引人瞩目的展品。

虽然皆归入艺术这个大门类,但绘画作品与文学作品最大的不同之处在于,文学作品可以无限量地传抄复制,历经千年,人们读到的基本上还是原汁原味的东西。书画就不同了,作者的手稿与传抄稿可谓天壤之别。作为视觉艺术,看画就是要看到原件,才能最大限度地把握作者的内在精神。

然而,苏轼这位被林语堂称为“旷古奇才乐天派”的千古风流人物,尽管在60多年的人生中创作了大量的书法与绘画作品,保存至今日的数量却少之又少。据较权威的统计,现存的苏轼书法作品共有55件,分散在世界各大博物馆及私人手中,当然其中有不少件的真伪性还处于讨论研究之中;而坡仙的绘画作品则更为稀少,且存在极大的争议性。其中最为有名的几件作品分别是私人收藏的《木石图》(也称《枯木怪石图》)、中国美术馆藏《潇湘竹石图》、上海博物馆藏《古木怪石图》和本展现身的《偃松图》。这一卷传为苏轼的画作在收藏界早已成为传奇,绝大部分行内人士都是听说却从未见过原件。这一次浙江杭州崇文堂赵全甫先生同意将珍藏的宝贝公开露面,还应感谢清华大学校庆的机缘。

历史上的苏轼,以天赋的才华、渊博的学识、睿智的思想、豁达的胸襟将文学家、艺术鉴赏家、文艺理论家、书法家和画家等诸多艺术家身份集于一身。他的综合艺术素养导致其在业余时间所从事的艺术活动成为中国文化精神中不可或缺的组成部分,而他的绘画活动又应和了中国文人画发展的一个关键时期。

苏轼所倡导的“士夫画”有力地推动了中国传统绘画中一个最为引人注目的分支——文人画的发展。根据众多史料记载,苏轼最擅长画竹、枯木与怪石。他画竹的方法得自中国画竹史上的杰出画家文同的嫡传。苏轼曾在《文与可画筼筜谷偃竹记》中对表兄的画竹技艺做出了高度的概括:文同之竹具有“成竹于胸”之妙。这一阐述道出了士大夫画在心性与创作上的密切关系。

与文同一样,苏轼的心性之美,受到历史的肯定和后人的赞颂。《宋史》赞苏轼:“祸患之来,节义足义固其守。”南宋邓椿《画继》更说苏轼“高名大节,照映千古”。苏轼一生经历磨难坎坷,积压在胸中的感受在他的绘画作品形象地反映了出来。这正是他的丹青创作能够取得独特艺术成就的主客观条件。现存最重要的四幅传为苏轼的作品恰好显露出这些特点。

题与印存疑的《偃松图》

此卷《偃松图》上绘一巨松,从倾斜向左的三四块峭拔锋利的巨石间横向盘曲延展,状若游龙,在中间构成回旋的态势,与右侧岩石根部钻出的两丛竹子相呼应。画的后部是挺拔蜷曲的松枝收拢向上之姿。这件作品注录于《石渠宝笈初编》,列为“上等寒一”,并深受乾隆皇帝喜爱。他不仅在多处钤印,还题写了引首四字“松石间意”及三段跋文。

之所以认定是苏轼原作,除最具苏轼风格的盘松与顽石外,画心最右侧边缘中部有“眉山苏轼”的题款,下面还有一方朱文方印:赵郡苏氏。但这两处很成问题。首先,题款四字虽呈现出偏平与右倾的苏字典型特征,但笔画生硬,板滞,毫无苏字的弹性与宽厚感;其次,这方印章也来得蹊跷,不见于他处。书画史上所见的苏轼钤印极为稀少,寥寥可数的两三方,且都是孤例,无法比对。苏轼所在的北宋,至后期才开始少量地使用书画款印,且多集中于宋徽宗一人。至南宋,特别是元代,诗书画印的融合才得以进一步发展。本卷上可见乾隆皇帝著名的五玺:“乾隆鉴赏”“乾隆御览之宝”“石渠宝笈”“三希堂精鉴玺”“宜子孙”,此外还有晚明大收藏家项元汴近二十方印章,如“元汴之印”“墨林秘玩”“平生真赏”“子京珍藏”等朱文印和“项氏子京”“项元汴氏审定真迹”“项墨林鉴赏章”等白文印。

关于这件作品的真伪作,著名的书画鉴定家徐邦达先生曾在1992年撰文《苏轼〈偃松图〉卷与〈古柏图〉卷》中指出这是“南宋行家之作”,即职业画家的托名之作。因为山石的表现形式和运笔铺墨特征符合南宋面貌,马远与夏珪的风格明显。徐先生还认为虽然卷后元代收藏家张谦对苏轼绘画艺术的赞扬“合乎逻辑,但与此图并无干系”。另外,“此卷用加浆半熟纸,在南宋人画中经常见到,也可定为南宋人画的一种佐证。”

据此,清华大学艺术博物馆在标签上注明“传为北宋苏轼作品”。这一求真务实的态度有助于后人做进一步研究,同时,也无损于这件作品本身所具有的艺术价值。至少在内容上再次佐证了史上所载苏轼的题材偏好。

最接近原作的《木石图》

至此,不得不提到另一件保存在私人手中的《木石图》(《枯木怪石图》)。画中一株古木,顶开左侧的顽石,虬曲盘郁,向右倾斜生长,在空中拧了一个圈,生长出些许树枝,光秃秃地向上铺展开去。左侧怪石似一只蜗牛,旋转的线条,既显出坚硬的质地,又呈现卷曲嶙峋之态。全图景物简洁,只有怪石与怪树,主题鲜明。

与苏轼同时代的米芾在《画史》中曾道出苏画的深意:“子瞻作枯木,枝干虬屈无端,石皴硬。亦怪怪奇奇无端,如其胸中盘郁也。” 这种图式是苏轼独到的造型语言,借以抒发胸臆,彰显心境,充分发挥了不能言而言之的绘画功能。笔法的表现并非来自自然的物像,而是发自内心的境相。古木的用笔,在“曲”和“劲”上大做文章。相应的用墨,表现为枯与渴的特点,然而枯中见润。苏轼生活中受挫与苦难太多,用这样“奇怪”的造型与笔墨来展现积郁在心中的挫折感与不平之气,生动地表现了中国文人在逆境中不失自我的品质,同时又借助艺术宣泄了情绪,体现了坚守中的自娱自乐的乐观精神。

苏轼曾论述绘画中的“常理与常形”,把竹石枯木的物理特征与生动活泼的生命情感有机地结合在一起,形象地说明了“得其理者”,合于“达士之所寓”。这件《木石图》与《偃松图》恰好形成了画理与画趣上的对应关系。但相较后者,《木石图》有可能是最接近苏轼原作的一件存疑的作品。画上没有苏轼的题款与钤印,只能通过题材风格来推断此为坡翁作品。虽有卷后刘良佐的大段题跋,但此人的身份在史上没有考证,而另一段米芾的跋文,其真伪更存在巨大的争议性。

此件《木石图》最早被书画鉴定家张葱玉在其所著的《木雁斋书画鉴赏笔记》中论及;徐邦达在《古书画过眼要录》和《古书画鉴定概论》中都曾提及此画,认为是真迹;杨仁恺主编的《中国书画》及《杨仁恺书画鉴定集》中也肯定为苏轼真迹;傅熹年在《中国书画鉴定与研究》中也谈论过此画为真的依据。可是,几位专家当年所见只是珂罗版,并非原作。说到这件《木石图》的来历,真是神秘而曲折。其在清代的下落无人知晓,画卷上也未有清代题跋与收藏印。直至民国时期,被收藏家方天仰(号雨楼)从山东藏家处购得,后转卖给一个叫白坚甫(新中国成立后改名白隆平)的人。据张葱玉说,他曾以9000元求购,白坚甫不肯,携去日本,据说以1万元转给了日本藏家阿部房次郎,收于他的爽籁馆,并制作出一批珂罗版,流传于世,原作不再露面,后来传说此作毁于战火。时隔将近一个世纪,于2018年11月现身香港佳士得秋拍,被私人以4.63亿港元购藏。

《潇湘竹石图》无坡翁之洒脱

说到这个白坚甫,他当时从方雨楼处还得到一件苏轼的作品,这就是现藏于中国美术馆的《潇湘竹石图》。他也带到了日本,却被认为是伪作,只好带了回来。新中国成立后,白坚甫迫于生计艰难,拿到北京兜售,也被徐邦达等鉴定专家认为是赝品。最后经许麟庐牵线,《潇湘竹石图》被邓拓先生以5000元购入囊中,时间是1961年。1964年,邓拓先生将自己珍藏的154件(套)古代书画全部捐赠给了国家,后归中国美术馆保存。细查这件作品,其真实性确实存在巨大争议。虽然画作最左侧边缘下方也有苏轼题款“轼为莘老作”(莘老,即孙觉,苏轼的同事兼好友),但这五个字写得松散,笔力严重不足。画中右侧顽石一大一小,从石头两端根部伸展出来的竹丛也颇有毛病。竹叶一片搭着一片,呈死板的“个”字形状,重复率高,缺少合理的变化,毫无东坡画竹的洒脱之态。左侧上方的江岸模糊一片,这是用墨下笔不清晰的结果,画者对水分的把握能力较差,体现不出萧瑟淡泊的远景意境。

在中国文人画史上,苏轼的历史地位无人可以替代。虽然唐代的王维奠基了文人画的基础,假如没有苏轼等人高举文人画的旗帜,倡导文人画的品质,同时身体力行地从事实践创作并著书立说,就不太可能出现自南宋末年开始的重大艺术变革,及至扩大到整个元代,最终给中国绘画带来全新的变化。从这个意义上讲,虽然我们恐怕再也无法寻觅到坡翁原作,但从这几件作品上仍可窥到他的丹青踪影,这也正是这些作品的价值所在。(王建南)