点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:林好男

小说《野猪渡河》讲述了南洋华人在二战期间的一段血泪史,同时将地方风物、灵异传说与宗教秘仪等元素融入其中,充斥着神秘的魔幻气息。文中刻意模糊了真实与虚幻的分界线,这使得天马行空的幻想非但没有冲淡沉重的结局,反而叠加了一丝恐怖色彩。

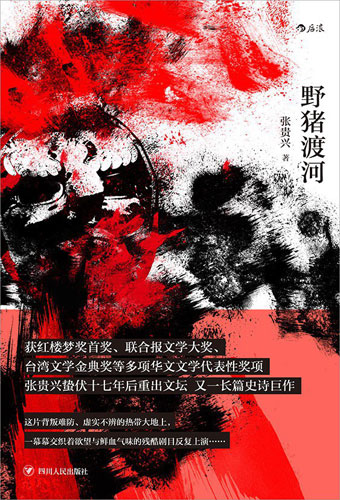

小说《野猪渡河》封面

一言以蔽之,《野猪渡河》是一本从开卷起就无时无刻不在冲击着读者全部感官神经的书。蔓延丛生的意象凭空编织起一片活色生香的砂拉越雨林,将所有主角与配角网罗其中。复仇、背叛、纵欲,人与动物共生共存又互相残杀。读者需艰难跋涉于烟霭盘旋的荒山僻岭与羊肠曲径,才有可能通向幽暗的历史深处。

在选择此叙事风格的同时,作者也必须直面一个问题:如此叠床架屋的意象堆砌是否有炫技之嫌?理解的关键在于,《野猪渡河》并非传统意义上站在某个族群或个体角度上书写历史伤痕的小说。在这个并不复杂的故事里,在地风景的一草一木,丰沛雨水滋养的万物生灵,共同将人从叙事的圣坛中心拉了下来。

换言之,这是一部“多中心”或“无中心”的小说,同时也解释了书名希望表达的意思:野猪曾是猪芭村的原住民,一度以较为稳定的种群方式繁衍生息,却因为人类的拓殖被无情驱赶,成为无所皈依的林间走兽。“野猪渡河”象征着一种难以遏制、无法预知的冲撞力量,既张扬着凶猛的生命原初之力,又挑战着入侵者貌似牢不可破的权威。

“渡河”是动物本能,同时意味着对既定秩序的反抗。张贵兴对中文语汇的爆破式使用,也意味着对读者的挑战:当万物之灵长的合法性与合理性在野猪的狂涛怒蹄下被粉碎,人降格为弱肉强食的自然世界之普通一员,读者必须采取一种新的思维方式理解人与万物的关系。这个蛮荒天地对于中国现当代文学而言是遥远的边疆,但对张贵兴却是难以回避的原乡。

特殊的文化背景与个人审美取向,共同决定了这本书浓墨重彩的自然风物描写,在此基础之上则是同样饱满的人物群像。《野猪渡河》采用了不断切换视点人物的写作手法,不同章节经由不同主人公进入故事,最大限度增强了历史的纵深感与层次性。不同于主旋律战争文学中的英雄人物,张贵兴笔下的猪芭村抵抗者们,就是一群被逼到生死存亡之际的普通人,既缺乏系统化领导抵抗的韬略与头脑,也并非为着共同目标被紧密捏合在一起的共同体,这无疑是一种大胆的颠覆。

面对突然降临的战争,这些普通人被迫拿出赖以谋生的看家本领。作者无意于拔高这一行为,也没有赋予任何人主角光环。平心而论,书中的人物无法激发读者太多壮怀激烈的情感,读罢只觉意难平,但这正是作者希望实现的另类抗战书写,也是宏大革命叙事背面另一种叩问历史的可能。

承认文化背景与生存环境的巨大差异,正视无名之辈身上的弱点与阴暗面,是尊重历史的先决条件。它无损于抵抗行为本身的正义与光荣,也令故事更细腻可感、真实可信。在书写死亡时,作者将白描用到了极致。在日军横行的三年八个月里,触目惊心的屠戮几乎令天地变色。张贵兴像手握手术刀的医生,不动感情地将历史的伤口一一呈示。枪决、枭首、断肢、剖腹,还有更多不忍卒读的凌辱虐杀。死亡来得普遍、急促而不加掩饰,描写越细致冷静,越令人头皮发冷,在这种强烈的视觉加心理冲击面前,已经不需要其他多余的煽情了。

在直面战争的同时,张贵兴用贯穿全书的“面具”意象由实及虚,再次拓展了文本的深度。作为玩具的塑胶面具,被孩子当成恶作剧时的伪装,天狗、九尾狐、飞天人头……看似人畜无害的面具背后,潜藏着当地诡谲幽暗的神话传说。吊诡之处在于,孩子不甘日常生活的庸俗,纷纷戴上面具遮蔽身份,渴望借此加入神话谱系以获得超自然力量,却无一人可以成功。需要隐藏真实身份与不堪往事的人,无需面具仍可游走世间,比如朱大帝、小林二郎、爱蜜莉。童稚的烂漫藏在面具背后也还是童稚,最恐怖的不是面具上的神鬼,而是一个人就站在面前,你却不知道他/她的真实面目。“抓内鬼”作为故事暗线借面具这个意象延续到结尾,带出的真相出人意料,也让这本书多了一层浓重的推理色彩。

这是一部拒绝迎合市场需求并自设门槛的严肃文学作品,繁复华丽的语言和时空错乱的叙事,给阅读带来了不小的困难,难以触达更广泛的读者群体。在语言与地域之外,故事的主题并未脱离入侵-抵抗的旧传统,反派的形象过于脸谱化,无法给人留下更深刻的印象,对历史的反思则是浅尝辄止。

诸多不完美之处,显示了马华作家群在文学突围中面临的挑战:怎样既保留个体/群落特色,又不令鲜明的地缘特征成为噱头;如何处理国族认同与身份焦虑,在不被历史吞噬的同时介入新的现实。可以肯定的是,这是一条文学写作与现实生活双重意义上的荆棘之路,但荆棘之上必有王冠。(林好男)