作者:黄 帅

1989年3月26日,中国政法大学教师查海生在山海关附近卧轨自杀。这一天,他刚满26岁。从查海生到海子,从北大寒门学子到中国诗坛王子,他的生命轨迹短暂而绚烂,还未及跌宕便戛然而止。二十多年后,海子之死已成为当代文学史上的一桩公案,坊间众说纷纭,后人各方评说,似乎也未能完全弄清海子自戕的原因。

诗人海子

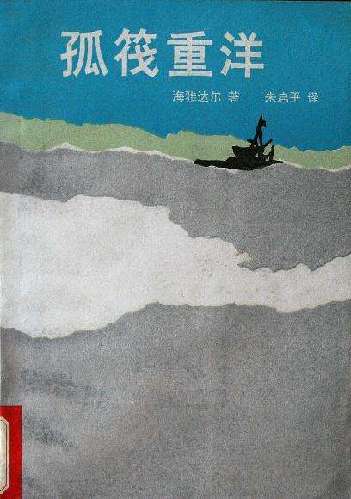

海子在走向生命终点的时候随身携带了四本书:《圣经》《瓦尔登湖》《康拉德小说选》和《孤筏重洋》。前两本书大家早已如雷贯耳,许多人对康拉德也不陌生。那么,《孤筏重洋》是一本什么样的书?

今天的读者可能不太熟悉这本书,《孤筏重洋》的作者托尔•海尔达尔(Thor Heyerdahl)是挪威的人类学者、海洋学家和探险家。这本书讲的是他和五名伙伴,坐上一艘以太阳神康提基命名的原始筏木木筏,从中南美洲的秘鲁向西远涉重洋的故事。很多人不相信远古先民曾乘坐孤舟木筏,躲过狂暴海洋侵袭,在太平洋小岛上定居。为了证明这点,海尔达尔效仿前人,用生命来度量海洋的尺寸,重现古人走过的足迹。一些出版商将《孤筏重洋》算作探险小说来售卖,但在80年代的读书人眼中,它象征的开放性倒是其次,关键在于不畏艰险、追求“彼岸”的理想主义精神。

那个时代的读书人以西方现代性为“彼岸”标准,意识形态上的开放促使文化的多元化,也加剧了知识界的“混沌感”。而海子对宏大意象和神秘事物的兴趣,与当时的人们相似。或许人们并不了解航船驶向“彼岸”的具体细节,却有着“强烈的问题意识”。整个80年代都浸泡在一种对思想的饥渴和对知识的狂热中,海子身在其中,也生吞活剥着咽下了大量宏观热烈的概念,仿佛它们可以加速自己的精神升华。

据海尔达尔考证,远古先民是太阳神的崇拜者,或许正是太阳崇拜,强力推动他们横穿大洋,驶向彼岸——让波利尼西亚成为他们的新家园。吊诡的是,海子并不是在“向往”“孤筏重洋”的世界后才发现了太阳意象。

“我有三种幸福:诗歌、王位、太阳。”“太阳”是海子诗歌里十分常见的意象,他对太阳意象的执着,到了近乎舍弃自我来献祭的地步。当然,这是一种文学上的献祭,但当诗人无法分辨虚幻和现实的时候,他就会在现实中捕捉那些转瞬即逝的“献祭”情绪,甚至浸润其中无法自拔。海子最后选择的道路,并不简单的是一些评论家眼中的“形而上死”。用艺术象征来美化诗人的选择,并不等于诗人在日常生活中就是活在梦境里。

海子的诗歌创作和人生之路也不是从一开始就走向极端化的。“太阳”在其早期作品里尚有温柔形象,但到了后期则愈发严肃而拥有强大的逼势。海子在1984年创作的《阿尔的太阳》,写到“把星空烧成粗糙的河流/把土地烧得旋转/举起黄色的痉挛的手/向日葵邀请一切火中取栗的人”,已经透露出炽烈的执念,以及一个近乎疯狂的隐喻。尽管阿尔小镇和梵高的故事并没有成为海子人生的参照系,但他的确从艺术中感到了灼烧自我的痛感与快感。

1986年到1988年间,海子创作了著名的《太阳•七部书》。其对太阳象征的崇拜和执着到了一种近乎发狂的状态,这也是海子诗作里最难理解的一部分。他曾说:“我的诗歌理想是在中国成就一种伟大的集体的诗。我不想成为一名抒情诗人,或一位戏剧诗人,甚至不想成为一名史诗诗人,我只想融合中国的行动,成就一种民族和人类的结合,诗和真理合一的大诗。”要写就写“大诗”,让自己赤裸面对真实的颤栗,面对精神的拷问,建构诗歌的殿堂,才能保护自己的“王子”地位。

在去世前一个月,海子写下了《献给太平洋》——“我的婚礼染红太平洋/我的新娘是太平洋/连亚洲也是我悲伤而平静的新娘/你自己的血染红你内部孤独的天空。”然而,他已经没法像海尔达尔那样背负着理想去横穿大洋了,血红色的隐喻布满蓝天碧海的底幕,或许他也隐约感觉到了远涉重洋的召唤,但生命的孤舟却承载不起他更多的现实思量了。

海尔达尔所著《孤筏重洋》,为海子自杀时随身携带的四本书之一。他的遗书中写着:“我的死与任何人无关。”

作为一个文学史事件,海子之死逐渐被不少人追述为向诗歌献祭、“杀身成仁”式的文学行为,并在经过各种猜测、引申、变形后,被赋予了世人对文学精神的浪漫幻想。诗人海子也在这个过程中渐渐被神化,逐渐成为当代诗人、文艺青年们的精神偶像。每年3月下旬,就会陆续出现以各种方式纪念海子的活动,有人搞诗歌沙龙、朗诵会,也有人回到海子故居追忆、拜祭,甚至有人“重走海子路”,以模仿海子卧轨作为一种行为艺术。

在海子离开27年后,中国社会面貌、文化生态也发生了巨大变化。海子当年为之痴狂的诗歌,经上个世纪90年代初以来的商品经济大潮冲击,社会关注度也迅速下降,诗人早已不再是舆论追逐的明星。反倒是“诗人卖诗”“诗人乞讨”等事件层出不穷,似乎“诗歌已死”如同“纯文学已死”一样,成了时代宿命。但是,与唱衰纯文学的论调相反,现在依然有许多青年热爱诗歌,依托于高校、媒体、出版机构的诗歌类活动依然有不少受众。尤其在繁重的都市生活压力面前,读诗、写诗似乎又成了一些人寻求心灵宁静的途径,海子的“诗歌门徒”始终存在。

在这样巨大的反差下,海子的形象逐渐被复杂化,纪念海子也成了不同人编织各异话语的渠道。有人在谈海子时附加了对故去的文学、岁月的怀恋和想象,有人则追捧着“面朝大海、春暖花开”的心灵鸡汤式解读,面对这些颇为吊诡甚至是滑稽的现象,若海子泉下有知,不知会作何感想。

“大风从东吹到西,从北刮到南,无视黑夜和黎明。你所说的曙光究竟是什么意思。”追求太阳足迹的海子最终与成就他的时代一同消失。

“诗歌热”的文学黄金年代,依然令世人“念念不忘”,因此,海子之死被解读成告别上个世纪80年代、告别文学理想主义岁月的标志性符号,进而推演出各种隐喻与联想,这是可以被理解的。正如有人把海子之死看成80年代终结的一个隐喻,从中读出了时代的症候,《孤筏重洋》与海子之死的暧昧关系正在于此。

外界无法量化地了解《孤筏重洋》对海子产生了哪些影响,但他们在精神气质上的契合是不证自明的。诗人自戕在艺术面前,既是“诗歌还乡”,也是一种价值认同,海子在生命最后一刻所坚持的,不正是这种认同吗?(黄 帅)