以油画表现厚重的中华文化

——访青年艺术家边小强

《月溯他乡》《古港春色》《醉花荫》《佤族文化》《版纳秘境》……从名称到内容,都洋溢着动人的诗意、热烈的情感。边小强的风景油画,被业界评价为“既有中国山水的意境,又不失西方美学的趣味。”其中,《佤族文化》系列包括《春之祭》《佤族与牛》《格瑞月的夜》等,将产生于高山、充满了灵性的佤族文化表现得生动感人,将视觉审美与文化精神进行了深度融合,获评国家艺术基金2014年度资助项目、2016年度滚动资助项目。作品对生命本体的歌颂,发人深思;对天人关系的解读,耐人寻味。

边小强近照

这种创新意识、文化情怀,在边小强的艺术创作中一以贯之,并在油画《大禹治水》中得到了进一步升华。油画《大禹治水》主题集中、内容充实、想象丰富,让古老传说变得具体可感,让民族精神有了鲜活载体,获评国家艺术基金2016年度资助项目、2018年度滚动资助项目。作为一位青年艺术家,在短短几年内,两次获得国家艺术基金滚动资助,边小强无疑是幸运的。“天才在于积累,聪明在于勤奋”,幸运背后,是厚积薄发,是勤学苦练。

1978年,边小强出生于山西运城。运城,是中华文明的重要发祥地之一。大禹治水的传说,在当地家喻户晓、妇孺皆知。大禹从鲧的失败中汲取教训,采取变堵为疏的策略,积极疏通河道、开导川流,经过13年的不懈努力,终于完成了治水大业。“三过家门而不入”的大禹,在中国人心中崇高而神圣。“画这个题材,一直是我的愿望,酝酿了很多年。”边小强表示,希望用绘画来弘扬中华优秀传统文化,讴歌华夏先民的勤劳与智慧。2003年,他毕业于山西师范大学油画专业。之后,又到首都师范大学进修。美术科班出身的他,擅长油画、水彩,对水墨、版画也颇有研究。在写生的基础上,他不断进行生活和美的积累,并注重理论总结和提炼。

2009年,边小强开始构思创作布面油画《大禹治水》。为了画好这个题材,他利用业余时间,查阅了大量资料。例如“禹娶涂山氏女,不以私害公,自辛至甲四日,复往治水”(《吕氏春秋》),“禹八年于外,三过其门而不入”(《孟子》),“古者,沟防不修,水为民害。禹凿龙门,辟伊阙,平治水土,使民得陆处”(《淮南子》),“禹娶于涂,辛、壬、癸、甲而去,生子启呱呱啼不及视,三过其门而不入室”(《华阳国志》),等等。阅读过程中,这些片段逐渐连缀起来,构成了一幅“大禹治水”的完整画面,在边小强的脑海中铺展开来。公而忘私、艰苦奋斗、开拓创新的治水精神,深深感染了他。

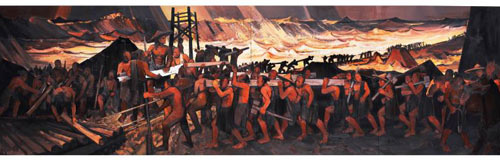

油画《大禹治水》,600cm×180cm

那么,怎样把一个生动的故事浓缩到一幅画中,怎样以具体的形象来承载宏大的主题,怎样以油画技法来表现厚重的中华文化?边小强经过认真思考、反复论证,决定以治水现场来反映华夏先民面对洪水时的群体抗争。只见画面中,洪水泛滥,形势严峻。在大禹的指挥下,人们或排起长队运输劳动工具,或几人一组齐力打造治水器械。现场有条不紊、热火朝天。洪水的无情肆虐,与人们的不畏艰险,构成了两股相互抗争的力量。

“在主动抗争的过程中,人们学会了与大自然的相处之道,领悟了天人关系的要义。可敬的华夏先民,把这一功绩让大禹来传承。个人认为,大禹从根本上来讲,就是中华民族集体力量和智慧的外化表现。”边小强认为,对大禹治水这一神话传说的思考,不应局限于简单的英雄崇拜、图像描摹,而应由表及里,看到中华民族不屈不挠、勇往直前的气节和精神。油画《大禹治水》采取宽幅式构图,以经典的玄黄二色为主,注重对油画造型语言的娴熟应用。画面充满张力,让人过目不忘。

“感谢国家艺术基金的资助,让我得以全身心地投入创作,完成一直想做的中华文明创作项目工程。两次滚动资助,更是极大地提振了我的自信,鞭策我再接再厉、精益求精。艺无止境,今后我将继续奋斗,用好手中的画笔,以更好的作品回报祖国和人民!”边小强坦言。2017年“中国艺术新视界”在全国巡展,他一直在关注。在他看来,巡展意义重大,为青年艺术家提供了宝贵的交流学习机会,有利于大家拓宽艺术视野、提高专业素养。“青年是艺术创作的生力军,是艺术事业繁荣发展的根基。抓好青年艺术创作,是当务之急、重中之重。”边小强表示。