光明文艺评论频道> 正文

光明文艺评论频道> 正文

作者:赵建新

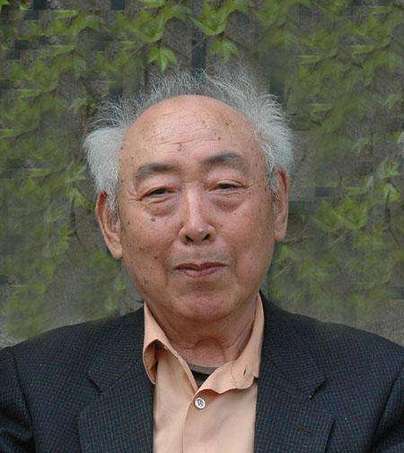

谭霈生简介 中央戏剧学院教授、博士生导师。1933年出生于河北省蓟县。1956年加入中国共产党,同年毕业于中央戏剧学院戏剧文学系,后留校工作。1959年至1962年在中国人民大学与中国社会科学院文学所合办的文学研究班深造,后回中央戏剧学院任教。在戏剧教育领域,谭霈生先生几十年来在本院及其他高校为本科生、研究生授课,曾为十多个省市的戏剧影视从业人员讲课,被北京大学等十多所高校聘为客座教授。在戏剧理论批评及创作实践(影视剧作)两个领域中,他为中国的戏剧影视事业培养了众多的优秀人才。在学术研究领域,谭霈生先生是一位自成理论体系、独树一帜的学者。2005年由中国戏剧出版社出版的《谭霈生文集》(1-6卷)辑录了他在新时期撰写的重要论文和专著,总计二百多万字,获北京市第九届哲学社会科学优秀成果奖特等奖。专著《论戏剧性》在理论和实践上对我国戏剧文学创作产生了极为重要的影响,获“第一届全国戏剧理论著作奖”。后期撰写的专著《戏剧本体论》是对戏剧艺术本质和特性的深入思考。从1980年代的“戏剧观”大讨论开始,谭霈生逐步形成了自己的戏剧“情境”观,最终,本体意义的“形式——结构”戏剧理论完整地建立起来。谭霈生的戏剧理论思想对当代中国戏剧理论建设和戏剧艺术创作都产生了重要影响。

基础理论薄弱仍然是戏剧学面临的最大问题

赵建新(以下简称“赵”):从1956年中央戏剧学院毕业留校算起,您至今已执教整整60个年头了。经常听到编剧界有人把您尊为“大师”,能否谈一谈您是如何从一个教师成长为戏剧理论家的?

谭霈生(以下简称“谭”):很多人当面称我为“大师”,每当这时候我就说:“你把我降低了,我是老师。”我和戏剧的缘分阴差阳错。1952年我高中毕业,报考的是北京大学中文系和鲁迅艺术学院,结果正好赶上那一年中央戏剧学院在全国文科的考生中选拔了10名,我被选中。进校后,我有机会得以亲聆欧阳予倩、曹禺、沙可夫、周贻白、孙家琇等我国顶级的戏剧艺术家们的授业解惑。1956年,我毕业后留校担任学院团委书记。1959年,我又进入中国社会科学院文学所与中国人民大学合办的文学研究班学习,有幸在这个班学了三年。这个班由何其芳先生主持,我国诸多著名的美学家、文艺理论家如朱光潜、蔡仪等都是授课老师,同时还聘请了全国各地人文艺术领域最杰出的学者来为我们讲课,师资可谓雄厚。唐弢先生当年就是我的指导老师。可以说,我多年后形成的戏剧理论思想,与这些老师有着密不可分的关系。这些先生在各自的专业领域内都是成果卓著的宗师,有的还是开拓者、奠基人,如欧阳予倩先生、朱光潜先生等。

中央戏剧学院良好的艺术氛围和学术传统也给予了我丰盈的滋养。当年戏剧界有一个不成文的规矩,来京演出的剧目大多要先在学院上演,并召开座谈会。学院内的讨论,不受外面社会思潮的干扰,可以自由地探讨有关戏剧艺术的各种问题,这种良好的艺术氛围对培养学生的艺术趣味起了很重要的作用。而在文学研究班三年的深造,又引发了我的理论兴趣,训练了我的理论逻辑思维。更重要的,我从前辈师长们那里亲身感受、领悟并接受了一种传承,即对艺术自身内在的特性、本质、规律的重视和尊重,以及对世界各民族戏剧艺术传统、经典剧作的重视和尊重。所有这些,对我以后走上学术之路都起了重要的作用。

赵:您在《论戏剧性》一书中提出的“戏剧性”“戏剧情境”等一系列概念至今仍深刻影响着戏剧界。用现在时髦的话说,当时这是典型的创新型思考和研究。后来,在《论戏剧性》的基础上,您又在《戏剧本体论》中进一步丰富和完善了“情境论”。您认为您的“情境论”对中国当代戏剧艺术的发展和实践有何现实意义?

谭:1970年代末期,我在写作《论戏剧性》一书时,把“戏剧性”作为戏剧艺术的价值取向,并把戏剧形式分解成几个要素,分别进行论证阐释。当时的戏剧环境还比较政治化,这一偏离主潮的思想的产生,和我的自我反思有关。

在经历了“文革”和此后的遭际之后,我对自己的过去进行了多方位的反思,其中也关系到艺术观念的问题:艺术自身的问题不可能靠政治来解决。在坚守艺术内部规律的前提下,才能够去谈艺术与政治的关系和相互作用问题。

首先,要弄清楚一个问题:戏剧是干什么的?英国戏剧导演彼得·布鲁克说:“在我们身边, 演出旺季总是一个接着一个, 忙得我们顾不上问这衡量一切的唯一生命攸关的问题: 到底为什么要有戏剧?为了什么?它是不是一个时代的错误?是不是一个过了时的怪物?就像古老的纪念碑和奇异的风俗那样留传至今?我们为什么鼓掌?舞台在我们的生活中真的占有一席之地吗?它能有什么职责?能贡献出什么?能发掘出什么?它的特性又是什么?”[1]戏剧是以人为对象的,是以人自身为目的的。戏剧不是政治的组成部分,也不是经济的组成部分,而是文化的组成部分,它担负着特殊的使命,参与的是人格和素质的重建。我们常常有这样的感觉:莎士比亚作品中的人物比我们现实生活中的人物要更深刻,这是为什么?这就是戏剧的功能——帮助人认识人自身。比如莎士比亚对于人的各种欲望的表现非常极致,反倒生活中我们很难认识到这个程度,这就是戏剧艺术的特殊功能。

戏剧是什么,这个问题更复杂,我很尊重形式主义美学的说法。形式主义美学家认为文学的本质不在于内容,而在于形式,这话有道理。从内容角度谈论文学,可以跟意识形态,跟政治、社会和道德相混淆,很难说清楚,但每种艺术都是一种特殊的形式结构,这是可以确定的。

从形式角度研究戏剧是什么,是必要的,但不全面。如果连戏剧对象都不考虑,孤立地考虑形式结构,这也有问题,因为形式跟内容本来就是合一的。戏剧有特殊的对象,这个特殊的对象对这个形式结构有制约,反过来形式又要求戏剧的对象必须有所选择,所以从形式结构角度来讲还得回到对象。

那么,戏剧的对象到底是什么?过去我们总讲戏剧的对象是社会生活,认为社会矛盾和社会问题都是戏剧的对象,如果这么考虑,就容易跟社会学相混淆。1980年代我曾呼吁:中国戏剧要走上正路,必须清除戏剧当中的庸俗社会学,指的就是我们往往把戏剧对象等同于社会学的对象,把戏剧的目的等同于社会学的目的,把社会生活简化为单纯的政治生活。

戏剧的对象应该是人。但如果再追问下去,戏剧对象指的是人的什么?说法就不一致了。一般认为,戏剧的对象是人的行动,但行动容易让人理解为纯粹外部的东西。别林斯基曾说,希腊悲剧的情节都是外在的,人物的内心是看不到的。但是,希腊悲剧毕竟是人类童年时期的产物。所以说,一味的强调行动,很可能把戏剧情节完全看作是外部的东西。

所以要对戏剧行动有所界定,就是行动必须要包含复杂的内心活动。但是,如果一个概念需要做补充解释才能完满,就说明这个概念本身就不科学,不严密。

黑格尔说戏剧的主要对象不是实际行动,而是内心情欲的表现,是人的内心向外发生作用,这才导致戏剧行动。有的理论家明确指出,戏剧的对象是人,但这个人既不是概念的人,也不是以思想为主体的人,而是具有感性丰富性的人。