作者:张建

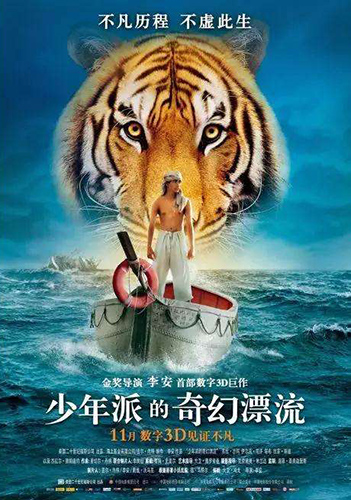

从早期的“父亲三部曲”,再到后来《理智与情感》《冰风暴》《卧虎藏龙》等,李安电影的叙事手段大多是在细腻严谨的视听语言下,进行温柔敦厚的叙事表达,而这样的叙事方法在《少年派的奇幻漂流》中有了突破。

在西方,“不可靠叙述”在现代、后现代小说中被普遍运用,随后延伸到电影领域,成为当代叙事理论中的一个重要概念。所谓“不可靠叙述”,即电影人物表面言行与内心想法不一致,从而起到升华电影主题的作用。在《少年派的奇幻漂流》中李安便运用此叙事技巧,故事情节与人物言行产生矛盾,使电影更加耐人寻味。

电影讲述了印度少年“派”的全家经历了一场海上风暴。作为唯一幸存者,派独自在海上漂流了200多天,最终获救。事后,少年派将自己的这段经历描述成两个完全不同的版本,第一个版本是派内心坚信的真相,第二个则是派讲给外人的故事。两个完全不同的故事表现了少年派言行与内心的不一致,构成了叙事矛盾。

第一个版本中,货轮沉没海底,与派一起搭上救生艇的有斑马、鬣狗、猩猩及成年孟加拉虎。历经一场生死存亡的厮杀后,派和孟加拉虎存活下来,一人一虎亦敌亦友,互相依存,一起在海上漂流了200多天。这是李安导演花大篇幅着力描述的故事,也是派心中所坚信的“事实”。派信仰三个宗教,期望通过对不同宗教的信仰从而发现上帝的存在。派认为,一切磨难都是上帝对自己的考验,内心始终坚信上帝在注视着他,每一次危难过后,人性被削弱的同时伴随着神迹的出现,一切奇幻荒诞的事物对于派来说都将是可信的。

第二个版本中,没有出现任何动物,在救生艇上有派、断腿海员、厨子和母亲。厨子杀死断腿的海员,又杀死派的母亲,最后愤怒的派杀死了厨子,而水手、母亲、厨子和派分别对应了第一个故事中的斑马、大猩猩、髦狗和老虎,映射了派对自我以及人性质疑、反思。这段故事与派坚信的经历不一致,从而使真正的故事更加扑朔迷离。

电影中,导演特意安排了一个作家的角色,让他以聆听者的形象出现。这一角色一方面代表作家本身,同时也是观众在电影中的“替身”。观众可以将自己代入作家角色中,增强故事的参与感,进一步体会人与自然的关系,感受人作为大自然的渺小存在,并非是自然的掌控者。

电影《少年派的奇幻漂流》将一段经历讲述成两个故事,使这段经历既充满矛盾、质疑,也带有魅力、意蕴。这种叙事方法对于丰富电影的表达具有很好的效果,值得深入探究。李安作为当下享誉国际的华人导演,其成长经历、电影作品已然成为青年导演逐梦路上的偶像和标杆。对于中国青年电影人而言,在将李安导演视为偶像的同时,应该多深入挖掘李安电影的文本叙事、艺术风格,在加强对“电影本体”认知的基础上,借鉴其他艺术形式、突破固有创作模式、加强个人艺术素养,才能创作出更多丰富多样而又高品质的电影。(张建)