点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:邹雅婷

色彩艳丽的刺绣枕顶,活泼可爱的布偶虎玩具,栩栩如生的年画、皮影,充满想象力的社火面具……走进中国国家博物馆“到民间去——潘鲁生民艺展”现场,参观者都会被这些热情、质朴、饱含生活气息的民间艺术品所打动。展览以中国文联副主席、中国民间文艺家协会主席潘鲁生教授的民艺收藏、民艺研究与艺术创作为主体,展出500余件(套)传统民艺作品和当代艺术创作,通过跬步千里、采珠撷丝、拓福纳灵、追光逐彩、匠心传承5个部分,系统展示民间艺术珍藏、研究及其在当代艺术创作中的转化与发展,生动反映当代民艺工作者扎根民间、传承匠心的价值追求。

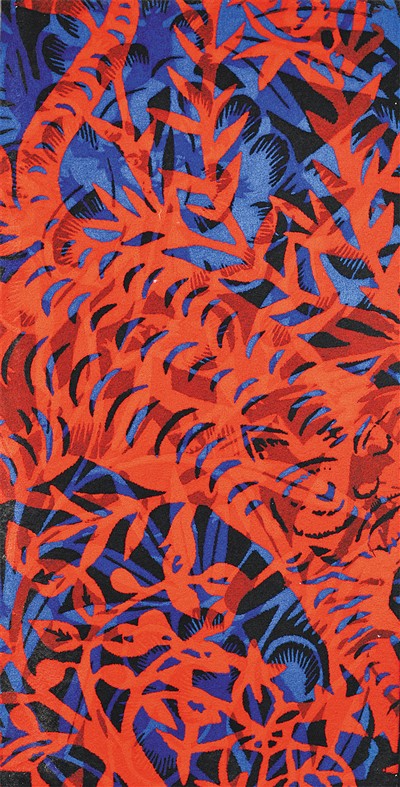

潘鲁生纤维手绣作品《风调雨顺》。(国博供图)

“到民间去——潘鲁生民艺展”现场。(杜建坡摄)

潘鲁生纤维手绣作品《福虎镇宅》。(国博供图)

围绕此次展览,记者专访了潘鲁生,听他讲述“到民间去”的初心和感悟,讲述传统民间艺术在当代的传承及其为艺术家创作提供的滋养。

抢救保护民间艺术是我们的使命

记者:您最早开始田野调查是什么时候,有什么感触?后来为何一直坚持,是什么驱动着您不断到民间去?

潘鲁生:上世纪80年代初我开始到民间去调查采风。记得1981年暑假到山东烟台的石岛、大渔岛写生时,看到当地渔民贴在窗户上的窗花特别生动鲜活,还有日常生活用的大鱼盘,十分喜欢,收集了一些回去作为创作素材。后来,我利用寒暑假时间陆续考察了山东菏泽、济宁、滨州、高密还有安徽亳州、河南商丘等地的年画、剪纸、面塑、玩具、泥塑等民间工艺品。那时候的民间手艺活儿还没有像今天这样商品化,充满了乡土气息和朴素的生活情感。工作以后,在张仃、王朝闻、张道一、孙长林等师长的鼓励下,我进一步走上了民间艺术调查研究和抢救保护之路。

习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话中指出:“中华美学讲求托物言志、寓理于情,讲求言简意赅、凝练节制,讲求形神兼备、意境深远,强调知、情、意、行相统一。”民间艺术是生活之美的创造,是中华美学精神的集中体现,只要走进田野,就会被那种刚健、质朴、热烈、美好的情感所感染。沉浸其中,我于1990年完成了第一部专著《论中国民间美术》。延安鲁艺出身的老一辈文艺家王朝闻在序言中写道,该书的出版“有利于消除民族文化虚无主义的消极影响”。这句话对我影响很深。自那时起,自发的田野考察逐渐转化为守护民族民间文化的自觉行动,调查采风的范围也逐渐由山东扩展到全国。民间艺术向善向美的理想和老一辈文艺家的鼓励都给予了我坚定的力量。

记者:您在田野调查中有什么印象深刻的故事?您感觉时代的变化对民间艺术的发展有什么影响?

潘鲁生:田野考察直接面对民间艺人和他们的作品,带给我丰富的感受和启发。这次展览中的每一件藏品都有难忘的记忆和故事。学生时代没有收入,收集藏品的主要方式是用习作交换。早期藏品中的胶东剪纸、年画等,就是给农民朋友画像换来的。还有一些物件看似没有贵重的价值,是被人丢弃后捡回来的。民艺收集不似古董收藏,收集的是日常生活用品,重要的是用心用情去发现,找到其中的价值。

时代变迁、社会转型,带给民间艺术的影响是极其巨大的。抢救保护民间艺术,赓续民族生活文脉,是文化学人的历史使命。

从乡土器物中汲取温情和灵感

记者:这次展览中展示了大量民艺收藏品,包括传统刺绣、纺织、木刻、印染、年画、泥塑、剪纸、瓷绘、皮影等工艺门类。请您介绍一两组重要藏品及其背后的故事。

潘鲁生:民艺物件作为手工之物,源自生活情感沟通与表达的需要。展览中有一组陶塑小孩模,在我的家乡菏泽是儿童用于玩泥巴的陶范。它们兼具知识性与趣味性。“斗孩模”是孩子们娱乐生活的一部分。一个孩子拥有孩模之后,便总想在同龄人中比试一番,比谁的孩模故事多,比谁讲得好,比谁做得多。孩子们在交换或交流中自然地增长了见识,了解了历史典故或神话传说,也把仁义礼智信的道德理念、吉祥图案的寓意、美好的期待以及乡土生活中的人之常情都内化于心,成为他们长大成人后个人价值观念的基石。我想,这就是记忆,就是乡愁,是生活在乡土器物中的绵延。如果没有了它们,这种家乡的、生活的情感怎样维系、何以寄托呢?我们需要民间艺术,它们是纽带和桥梁,可以通向岁月和心灵更广、更远的境界。

记者:展览中还有您的艺术创作品,请介绍几件代表性作品,它们源于什么创作灵感,从民间艺术中汲取了什么养分?

潘鲁生:艺术就像生活长河中泛起的浪花。从人民的生活和实践中汲取创作营养,是中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的基本路径。“到民间去”民艺展中《鲁班线》《中行有距》等系列作品,就是受民间木工工具墨斗的启发创作的,与这些作品并列展示的还有我收藏的墨斗。墨斗是中国传统木工匠作的重要工具,不同于西方标准化的计量工具,线的延展富有弹性,包含人与物、物与物关联融汇的创造力。通过墨斗弹线的纵横交织与无限延伸、交汇,转化为一种当代构成意味的图式表现,隐含传统价值的当代启示意义。

作品《大匠丝路》以丝路“百工匠作”为主题,运用长卷形式描绘了丝绸之路上的传统工匠技艺场景,其中包括手工艺制作、贸易通商及风俗文化的生活画卷,同时描绘了海上丝绸之路的采珠、贸易经商及造船工艺等,展现了人们在漕船、海舟等运输工具上运载丝绸、陶瓷、香料的情景。丝绸之路不仅是连接东西方的商贸之路,也是中华传统工艺文化的传播之路,这件作品通过表现丝路大匠劳作场面、技艺传承、风俗习惯等,突出丝路百工匠作的传播历程,展现丝绸之路上的传统工艺发展与变迁。

创新传播激起更广泛的精神共鸣

记者:展览现场播放的视频提到了您参加的海外交流活动。在交流过程中,海外观众如何看待和评价中国传统民间艺术及在此基础上创作出的当代艺术品?

潘鲁生:好的艺术作品,能够激起观者精神情感的共鸣。此次展览中的丝绸、陶瓷、金属媒材绘画作品曾于2014年在法国、意大利、西班牙等国家展出。海外观众对充满中国美学观念的作品表现出极为浓厚的兴趣,惊叹于深邃的中华文化所迸发出的创造活力。意大利威尼斯大学安娜·玛丽亚教授说:“晶莹剔透的鲁班线,在如大脑构造般的迷宫地图里寻找方向和道路,沉默地、无休止地奔跑,时而断裂,时而延续,跳跃着旋绕在巨大的瓷瓶上,在无尽的延续中盛开了鲜活生命之花。”从民间艺术出发,回归生命本源,探寻艺术的表现空间,也为东西方艺术在精神层面上的对话提供了可能。

记者:以民间艺术为主题的展览,对于年轻人有吸引力吗?怎样让更多青少年认识和感受我们民族文化的根脉?

潘鲁生:乡土民间艺术里,有中华文化的根脉,具有天然的亲和力。现在,中小学乡土教材吸纳民族民间文化艺术,孩子们从小接受爱乡爱土的教育,认识中华优秀传统文化,已经具有某种程度上的文化自觉。这个展览中比较受年轻人欢迎的是由年画转化的《门神》装置和《天地》系列纤维作品,他们在这两组作品前停留并合影留念。我们的文化艺术有根基有传统,也在不断演化和发展,生活的脚步、时间的流动不停歇,一代代新人在成长,我们要传递的就是一种行之久远的精神力量,亲切绵长。