点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:潘鲁生

我国第六个“文化和自然遗产日”系列活动近期成功举办,展示了我国文化和自然遗产保护工作取得的历史性成就。一系列围绕文化和自然遗产展开的美术创作,通过艺术化表达、意象化再现、对意境与精神的诠释,以及多元的传播方式,彰显了我国文化和自然遗产深厚的人文内涵、崭新的发展面貌和独特的智慧创造。

靳尚谊油画《世界文化遗产——海龙屯》。

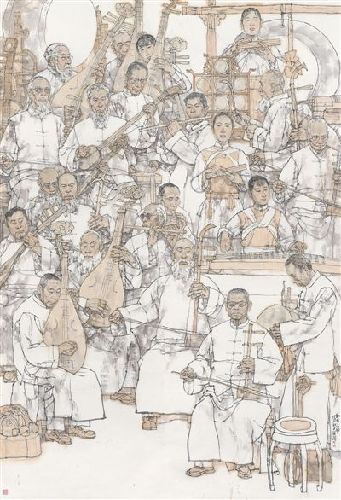

韩硕中国画《纳西古乐》。

王力克油画《传奇·流光溢彩》。

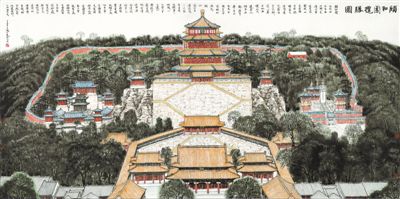

张仁芝中国画《颐和园揽胜图》。

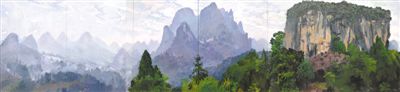

张路江油画《壮美广西》。

辉映深厚人文内涵

以文化和自然遗产为题材的美术作品,大多体现出深厚的人文内涵。在这些美术作品中,自然风物、天地大美往往与工艺劳作、风土人情相辉映,传递出自然与人文相融共生之美。

在不少作品中,山川河流不再是人物形象的背景,富有特色的自然景观也不只是画面的点缀或信息的载体,而是透射着人的情谊、品格和精神的自然,是哺育、塑造了地域人文风情的自然。像张路江油画《壮美广西》,林立高耸的奇峰既展现了中国南方喀斯特的典型风貌,又承载着漓江山水之境的丰厚底蕴。经由美术工作者的“加工”,中华大地自然遗产中的人文属性、精神内涵得到了淋漓尽致的诠释和表达。作品往往融入了创作者的生活视角、生命体验和艺术灵感,富有感染力。

历经岁月洗礼的文化遗产,在自然环境的映衬下,更添几分神韵。许多美术作品也以此为切入点,通过当代艺术视角,再次体验、发现、认识文化遗产的独特魅力。靳尚谊油画《世界文化遗产——海龙屯》,以充满诗意的笔法描绘了这座幽藏群山之间的土司遗址。画面中,优美的自然风光与厚重的土司文化交织,屹立的石质建筑遗存蜿蜒伸向远方,带领观者一同走入历史风云。毛岱宗油画《云冈石窟全景》,展现了意蕴宏大的摩崖造像,也映现出我国自古以来致力于促进文化交流、文明交融的胸襟。张仁芝中国画《颐和园揽胜图》,以传统山水画的散点透视构图,综览颐和园万寿山的园林布局和主体建筑群,通过自然景色和人工建筑的巧妙结合,展现皇家园林集雄秀为一身的人文景观……借助这些美术作品,观众得以再次深刻注视、深情凝视、深入体验我国文化和自然遗产的魅力。

借由艺术的再创造,相关美术作品实现了创作者、公众与遗产之间的情感沟通。美术创作搭建了这样一种桥梁,镜鉴历史,烛照人心,使遗产不只是遗产,还是心底温暖的感动和继续前行的自信。

记录崭新发展面貌

美术工作者还聚焦遗产保护、传承和发展的崭新面貌。透过作品可以看到,华夏热土上瑰丽雄奇的自然遗存与灿若群星的文化积淀,正成为国风国潮的创意源泉,展现着古老遗产的蓬勃活力。

一些美术作品直接表现文化遗产的时代风采,捕捉传统工艺造物、民间戏曲表演、民族歌舞仪式的瞬间,把握劳作中的欢愉、戏曲中的传承、歌舞里的生活,形成富有层次、感染力和思想深度的表达。例如,录洁囡中国画《碑拓》以工笔技法描绘了一位正在拓碑的老手艺人,大面积的黑白拓片使作品充满静穆之美。透过人物专注的神态,观者不难感受到手艺人在时代变化中对传统文化的执着坚守。王力克油画《传奇·流光溢彩》,将刀马旦的飒爽英姿和稍纵即逝的美定格为浓墨重彩的画面,喻示传统戏曲发展的勃勃生机。韩硕中国画《纳西古乐》,以凝练的笔墨,将老中青三代乐师的形象刻画得入木三分、各具神韵,生动讲述了非物质文化遗产活起来的中国故事。这些作品画“遗产”却不止步于历史、不疏离于生活,在描绘平凡日常中展现了文化遗产保护和传承的步伐。

文化遗产的多元传承,也受到美术工作者关注。何晓玲中国画《彝绣》,表现了一位绣娘向游客介绍绣品的场景。陈继海中国画《吾道有承》,展现了一老一小共赏皮影戏的画面。还有许多类似的美术作品,都印证了一个时代新象——无论年龄、性别、职业如何,人们愈发愿意通过各种渠道了解、学习传统工艺。这些作品的诞生,与我国建立国家级非物质文化遗产代表性传承人制度、推动非遗从“保护名录”走进“现代生活”是密不可分的。

相关题材美术作品的创作参与主体也更为多元。比如,由国家文物局指导举办的系列“丹青记忆守望家园——中国文化遗产美术展”,不仅组织美术工作者、美术院校师生参与主题创作,还鼓励孩子们用画笔描绘身边熟悉的文化和自然遗产,培育和引导孩子们对遗产的认识和情感。还有新华社、国家文物局联合主办的“中华文物新媒体传播精品平台”,汇聚云展览、动漫、短视频等新媒体产品,丰富和拓宽了文化遗产的展示和传播方式。众多业余美术爱好者也主动对文化和自然遗产进行描画、研习,提炼、运用其中的标志性造型、纹饰、符号等,并通过网络平台形成多元化的传播。

美术创作是视觉的呈现表达,形象而直观,往往能带领观者由感性的体验进入理性的思考。正因如此,以文化和自然遗产为题材的美术作品不仅有助于人们认识遗产的价值,也使人们深刻感受到身边生活中的文化力量。

诠释独特智慧创造

作为对历史文化、社会生活的艺术再现,以文化和自然遗产为题材的美术作品,体现了我国文化和自然遗产蕴藏的独特智慧,也彰显了其国际贡献。

五岳之首泰山,作为我国第一个世界文化与自然双重遗产,其申报成功,为世界遗产的评价带来新的标准。泰山也是美术工作者热衷表现的题材。在崔光武油画《瑞雪初照中升坊》中,泰山的磅礴气势跃然纸上。于亘古洪荒中仿佛静止的宏大景观,成为中华民族精神追求的象征,博大沉静、朴素坚毅。美术工作者用画笔接续传递的自然之美、理念之美、创造之美,让观者对双重遗产特殊的地质科学价值、悠久的历史文化价值、较高的美学价值有了更加直观的体验。袁文彬油画《留园秋色》,以斑斓的色彩描绘可赏、可游、可居的苏州古典园林,揭示“虽由人作,宛自天开”的营造智慧,及其走出国门、海外造园异彩纷呈的深层原因。

近年来,我国通过开展广泛国际合作、实施全方位遗产保护等,为世界贡献了遗产保护的可贵经验。一些美术作品艺术地展现了这一发展变化。比如,栾剑中国画《大运河新颜——淮安段》,将大运河的古今之景绘于同一画面。其中,当代水利建设工程——淮河入海水道大运河立交枢纽,作为反映遗产保护和管理的杰作,得到画家细致深入地刻画,呈现出别致的古韵。在良渚古城遗址公园,不少美术工作者多次来到这里采风,切身感受到考古遗址已如公园般美丽。在张文惠油画《良渚古城祭坛遗址》等一批作品中,不仅可以领略良渚文明的悠远厚重,也可以了解大遗址保护利用的中国式探索。

这些美术作品的涌现,意味着我国的文化和自然遗产保护,已不只是“名录”上的遗产保护、博物馆里的遗产保护,或是只有身临其境才能知悉的遗产保护,而是进入了更广泛、更多元、更具创新活力的发展阶段。人们可以经由艺术的再创作、再呈现、再诠释而穿越时空获得感动,可以经由艺术的提炼和表达获得启示,可以经由数字传播等获得沉浸式体验,不断加深理解与共鸣。美术作品这扇“窗”,让更多的人看到绵远悠长的文化古韵、人文内涵,感知扑面而来的生活气息、崭新面貌。

(作者为中国文联副主席)