点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:王彦

她的小儿子已经二十出头了,但合家欢的日子满打满算过了五年;他才11岁就被噩梦纠缠,小小年纪说“我喜欢自己的想象力,不喜欢自己的命运”;他身高一米八,但奶茶店门前的几级台阶,是怎么都过不去的“天堑”;他三十来岁正壮年,可站在2021年的街头,他对扫码支付一阵茫然……

他们都是纪录片《人生第二次》镜头下的人,一群在命运风浪里浮沉的人。两年前,人文纪录片《人生第一次》上线,从出生、长大到养老、告别,12集对应人生在世12个重要节点。网友一边刷弹幕“仿佛看完自己的一生”,一边在豆瓣打出9.1的高分。现在,原班人马带着姊妹篇《人生第二次》与观众见面。回归即高分——9.4,打出五星好评的网友写道“第二次更让人敬畏”。

敬畏感何来?《人生第二次》片尾曲沿用了《推开世界的门》,其中有句歌词“世界本该是你醒来的模样”。当生活偏离了“本该”的模样,当人生变得波涛汹涌,总有普通人不会屈从命运,不惧重启一切。再深层次些,那份重启的“不惧”并不单单源自个体。更多时候,是困境中人、身边人、素昧平生的人共同在寻找一叶能抵御风浪的舟;是法治、公平、正义、良善、尊重,支撑着更多勇气与信念,让你我他面对人生海海,始终可以努力去战胜怕、找到爱。

一年多跟拍、超一万小时素材,“我更坚定,平凡的人才会给我更多感动”

《人生第二次》由央视网、上海广播电视台、哔哩哔哩联合出品。它正式上线前,许多人猜测过记录的内容,是二胎、二婚、复读、再就业抑或其他“人生第一次”的复调。总制片人张昊说:“我们不想做《人生第一次》第二季,而是‘另一次’,是个新的开始——与过去勇敢告别,在一片‘废墟’、一无所有上去重建、重启、重逢,涅槃”。

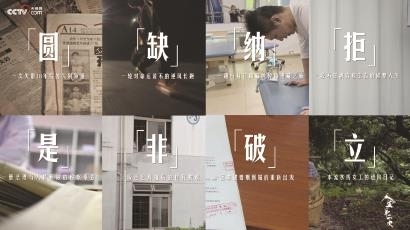

于是观众看到的,不再是春和景明拥抱一段能预想、能憧憬的生活,是带着所有未知前行、直面人生疾风骤雨的阶段。已播六集中,《圆》记录被拐的卫卓18年后与血亲重逢,《缺》里有群被爱遗忘的孩子和用26年收养120多个儿女的“老爸”柏剑;《纳》是因车祸高位截瘫的何华杰与自己和解的过程,《拒》是几位女性不甘被容貌左右的修整人生;《是》为一位位申诉人打开检察案卷,《非》关注刑满释放人员重新融入社会的救赎。《破》和《立》都是女性视角,前者冲破婚姻的围城,后者是流水线女工的进阶日记。

面对足够特殊的“第二次”,纪录片需要拍多久,才能接近大部分真相,触动拍摄对象敞开灵魂?《人生第二次》有份长长的导演名单:秦博、张涛、谢抒豪、黄莎莎、孙功旭、詹佳骏、王树欢、张怡、于颖、杨苏烨。他们分成八组,平均跟拍一年半,拿回超一万小时、300T的素材,最终生成八个60分钟。张昊说,在互联网带来各种便利的时代,人们似乎越来越沉不住气的时候,这样花费大量时间蹲守、跟拍,再用长视频来表达,是种挺“复古”的创作手法。但恰是“复古”,令纪录片在无法完全掌控现场的创作里,捕捉到让人心头一颤的细节。《圆》,卫卓的父亲在重逢时一把横抱起儿子,母亲执意要给孩子喂饭……

也恰恰是“复古”,纪录片从量变等到了质变。如《纳》跟着何华杰从老家台州到上海的康复医院,见证他学复健、学用轮椅、考取残疾人驾照、坐飞机去成都、自驾西藏的一路蜕变;如《非》陪毛徽度过11年铁窗生涯的最后时光,看着他重新认识女儿、认识今天的中国,也看到他曾经的女友从毫不考虑复合到目睹他一路踏实肯干后应允了求婚。更典型的许是《立》,与其他几集比起来,这两位女性的经历实在太“正常”了。她们家世普通、样貌普通、工作普通,只凭着内心不甘普通的劲,她们把平凡的每一天都过成了积蓄力量的日子,日积跬步终究被时间证明了意义。

一个个平凡又不普通的人在逆境重启命运,透出中华民族骨子里的不屈和韧性。这就是为什么,张昊感慨“我更坚定了,平凡的人才会给我更多感动”。

“用哲学思维稍稍破题”,愿观者超越爱恨交织认识全面的世间

“圆”与“缺”、“纳”与“拒”、“是”与“非”、“破”与“立”,八个汉字归纳八集,它们各自成片,又在亲情与爱、自我接纳与自我否定、法治与人情、女性生活状态等层面,两两映照。

《圆》与《缺》播后,观众发现,寻亲成功的父母需要修补刚刚复位的亲情,卫卓的回家路远不止地理意义的1000多公里;而缺乏父母关爱的困境儿童在“梦想之家”找到了如师如父的柏剑,被种到另一片土地的“柳树”也会有爱滋养。《纳》与《拒》,前者是被动失去,后者是主动改变,似乎很难说清到底谁更需要与不完美的自己和解。《是》和《非》事关法治的公平正义,同时流淌人文温度:刘占江为弟弟申冤七年,最高检审查后没有支持他的申诉理由,但检察官们劝慰他照顾好老人和弟弟的孩子,让生活继续。倾听群众的声音,也要超越偏见,这就是法治与人情的融合。圆中有缺、缺不乏圆,有无相生、福祸相依,这是东方哲学早早写下的智慧基因。

值得一提的是,《人生第二次》在叙事手法上大胆创新。《圆》依次打开父母、孩子、警方的三重视角展开同一时间线上的事件,用类似“罗生门”的多维透视,走进喜忧参半的寻亲故事。于是人们了解到,那位坚强的母亲怎样在18年间一边寻找孩子,一边靠手里的饭勺一勺一勺经营小饭馆、撑起少了一人的家;卫卓的认亲除了亲情常理,原本还有个难以开口的理由;也知晓了,许多时候找到被拐的孩子,不一定会有圆满的结局。之所以开辟不同视角,因为在足够全面的展示中,观众更能体会复杂又多变的人性抉择、情感撕扯。惟其如此,审视一桩事的时候,大家才会超越爱恨交织去认识更全面的世间。

《人生第二次》中,几乎每一集都在尽可能做厚文本、补齐视角。《缺》把镜头对准“天生诗人”小金子、想见生父的可心;浓墨重彩讲柏剑从1996年以来收养120多个孩子,带他们逆风长跑;也没忽略这些年来向“梦想之家”伸出援手的个人、机构。《纳》的开篇是何华杰的乐观坚强,但从故事进入成都、遇见他的“轮友”后,那群在彼时比何华杰更“禁得住”的人会告诉我们,他的身残志坚背后站着了不起的母亲,青藏高原那场冰雹才是真正的蜕变洗礼。

在统筹八集共八个不同故事的拍摄制作之后,黎晓炜愈发感觉“人生这道命题过于复杂”,所以“想用思辨的哲学思维稍稍破题”,让观众从他人的命运重启中,领悟具有东方哲学智慧的思辨思维。而之所以要极力呈现丰富的文本,其实是对现在网络舆论环境下某些碎片化语言、二元论观点的反驳,“我们希望观众在看待事情时,愿意了解那些被忽略、被误解、或被片面定义的人和事”。希望让观众认识生活的真相后,“在生活中拾起一点兴趣、一些勇气、一份希望”;也让故事外的我们,在没入荆棘时,能多一份力量一直走,直到走出命运的困境。(王彦)