点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:闫 伟 杨 阳

呈现于荧屏的一个个真实而精彩的“非遗文本”,就是生动的中国故事。近年来,一些展现非遗文化的电视作品,或通过意趣盎然的情节铺展、活泼亲和的表达方式、原汁原味的细节呈现走近观众,或巧用非遗元素,使其文化魅力在服、化、道、摄、录、美中绽放出来。

纪录电影《我在故宫修文物》剧照。

纪录片《了不起的匠人》剧照。

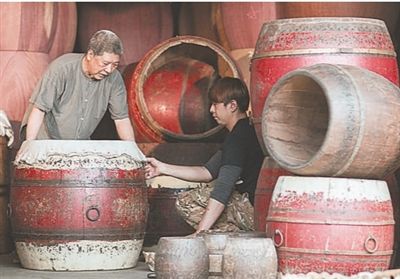

电视剧《芝麻胡同》剧照。(供图:杨 阳,制图:赵偲汝)

习近平总书记在主持中央政治局第三十九次集体学习时强调:“要坚持守正创新,推动中华优秀传统文化同社会主义社会相适应,展示中华民族的独特精神标识,更好构筑中国精神、中国价值、中国力量。”

近年来,我国电视艺术对非物质文化遗产(以下简称非遗)进行动态化存储和展示的同时,更注重彰显非遗文化的时代价值,表现其跨越时空的魅力。传统与现代、艺术与技术的“双向赋能”,既成为一道靓丽的文化图景,也让非遗文化展现出动人的时代风貌。

讲好非遗故事,找准“小切口”,做好“大文章”

呈现于荧屏的一个个真实而精彩的“非遗文本”,就是生动的中国故事。近年来,一些展现非遗文化的电视作品,或通过意趣盎然的情节铺展、活泼亲和的表达方式、原汁原味的细节呈现走近观众,或巧用非遗元素,使其文化魅力在服、化、道、摄、录、美中绽放出来。电视剧《大宅门》对中医药文化、《芝麻胡同》对酱菜制作技艺、《传奇大掌柜》对传统饮食文化、《大河儿女》对制瓷技艺等非遗项目的展现,都做了有益的艺术探索。

讲好非遗故事的关键,在于淋漓尽致地呈现出非遗和人的关系、生动鲜活地讲好传承人的故事。纪录片《百年巨匠·非遗篇》聚焦于20世纪为中华文明作出突出贡献的非遗传承人,以独特的视角和细腻的手法,完成了对“非遗人”的多维度塑造,并透过其与非遗文化从相遇到相知再到相守的全过程,展现这些匠人在新时代传承不辍、砥砺奋进的人格风貌。该片中的《百年紫砂》共3集,以每集30分钟的篇幅,层层递进地讲述紫砂匠人的故事,呈现精益求精的工匠精神。电视节目《大国工匠》《传承者》等,着力展现非遗传承人跌宕的人生经历,让观众在与人物的心灵对话中感知其品格与智慧的魅力。

叙述方式不同,往往会产生迥然相异的传播效果。创作者只有因事制宜,作品才可能自出机杼。如,纪录片《传承(第三季)》的叙述手法,就从对“纪录美学”的追求转为对“戏剧美学”的尝试,一个个手艺人在传承非遗文化过程中的心路历程得以在丝丝入扣的叙述和富有张力的情节中展开。再如,电视剧《知否知否应是绿肥红瘦》中点茶技艺、《长安十二时辰》中眉间花钿等,都融进一段段虚实相间的故事,别开生面、清新灵动。

值得注意的是,表现非遗,不能浮于表面,更不能强行植入非遗元素,要避免表现与表达“两层皮”。讲好非遗故事,既要找准充满创意的“小切口”,又要做好涵义深远的“大文章”。只有深入挖掘非遗文化的历史脉络和精神实质,精准把握非遗在传统文化中的独特地位和作用,立体呈现非遗所承载的文化记忆和历史价值,辩证理解“中国故事、国际表达”的创作原则,才能让我国非遗文化通过电视艺术传之深远。

展现精神内核,让非遗文化绽放时代芳华

中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。对中华优秀传统文化进行新诠释、新解读、新创造,使优秀传统文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调,才能真正让非遗文化在创新表达中绽放时代芳华。

推动非遗文化在电视作品中的创造性转化和创新性发展,应将其自然地融入火热生活与时代大潮。非遗文化的荧屏亮相,既是人们对技艺之美、传统之美的再认识,也是引领观众对时代与生活的再感知、再体悟。例如,在中央广播电视总台节目《文化十分》之“非遗+扶贫”中,节目组通过发掘贵州雷山县麻料村的苗族银饰锻制技艺、山西沁源县的沁源剪纸技艺、四川崇州市道明竹艺村的竹编技艺等,不仅传达了非遗项目的技艺之巧、内涵之深,还表现了非遗技艺在乡村振兴中发挥的作用,展现其在改善百姓生活方面释放的新动能。在上海东方卫视综艺节目《极限挑战宝藏行·绿水青山公益季》中,成员们在呼伦贝尔大草原体验鄂温克人日常游牧、狩猎所需的多项技能,在武夷山查找五夫镇龙鱼戏表演中的不同细节,了解其独具特色的戏曲、舞蹈形式,使非遗文化所承载的“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设主题,在生动表达中被观众更深刻地理解。

非遗文化中蕴含的民族精神内核与价值理念,在时代进程中被传承和发扬。纪录片《我在故宫修文物》《遇见工匠》《留住手艺》等,以富于质感的影像,生动展呈非遗匠人指间的精巧绝妙。岁月掩映下的艺术精华、令人叹为观止的传统智慧、“择一事、终一生”的境界和哲思,无不激发观众的民族自信心与自豪感。如何在电视艺术中寻找非遗文化与当代社会的精神连接,是非遗工作者与电视艺术工作者都应深入思考的课题。

创新表达方式,让非遗文化在技术赋能下焕发光彩

科技赋能艺术的时代,艺术与技术结合的电视艺术,正在不断迭代更新。当下影像中的非遗,拥有了释放无限想象力、产生无限可能性的诸多内容增量。

VR(虚拟现实)、AR(增强现实)和MR(混合现实)等新技术,使视听生产者突破了传统创作藩篱,给观众带来了别样的审美体验,也为非遗文化注入创新的活力和再生的能量。如,纪录片《我在故宫六百年》借助虚拟影像技术,结合明中都遗址台基的实景影像,呈现了地上建筑复原动画,让人们在“真实的”一砖一瓦、一石一木间,为历史文化的坚守与传承所感动。纪录片《昆曲涅槃》则令观众透过VR“亲临”江南水榭楼台,一睹昆曲传承人穿越时空的对话。现代视听技术正在“让非遗‘活’起来、‘火’起来”一步步变为现实。

电视艺术创作既要深谙“内容为王”的真谛,也需在全媒体传播中见真章。一方面,一些以非遗为题材的电视艺术作品,如《舌尖上的中国》系列纪录片等,积极适应当前媒介融合的环境,通过拓展渠道、丰富手段、聚拢用户等方式,助力非遗文化打破“小众”“冷门”的刻板印象,积极走进大众视野。另一方面,《了不起的匠人》《指尖上的中国》《良工妙品》《非遗传承,少年敢当》等网络视听作品也在以更加灵活多样的风格,整合非遗文化符号,在历史与现实、文化与市场的多维互动中,不断将非遗之美清晰完整地呈现在人们面前。

近年来,电视荧屏中的非遗文化吸引了不少年轻受众。未来,在知识化、情境化、活态化方面的探索尝试,是非遗作品在年轻态创作与传播方面可以发力的方向。当更多电视作品用创新表达让沉潜在岁月深处的非遗宝藏焕发光彩之时,能够以沉浸化、移动化、交互化的融媒方式让非遗项目得以全息呈现之时,能够秉持中华美学精神让更多的中国非遗感染世人之时,非遗文化便真正实现了其应有的时代价值。(闫 伟 杨 阳)