点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

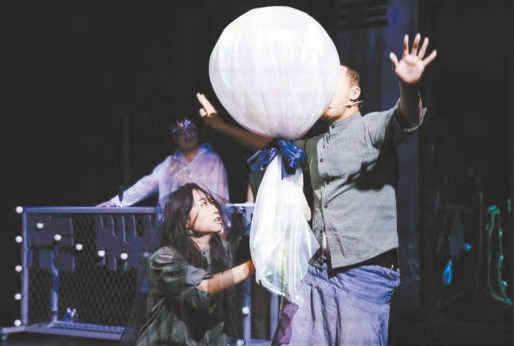

《九歌》剧照

作者:李沫

话剧《九歌》诞生于2020年“老舍戏剧文学扶持计划”,由闫小平编剧、邵泽辉导演,首演于通州区文化馆剧场。2021年,该剧获邀北京国际青年戏剧节,在国家话剧院小剧场演出,由编剧闫小平执导,邵泽辉则提供了诸多支持。整体而言,两版《九歌》风格差异极大,各有构思:邵泽辉版演出于大剧场,舞台风格近于诗剧,庄重严肃;而闫小平版借鉴戏曲舞台美学,强调假定性,更为不拘。

近日,由北京市西城区文旅局主办的2022百戏-戏剧展演中,小剧场版《九歌》再次在线上演播,观看后感到,该剧将远古神话和未来科幻同筑于舞台,传递出诗性的浪漫与生命的坚韧。

超越人神共存的混沌世界

该剧故事背景设置在未来,人工智能长久以来服务人类世界,但因为人类文明的衰亡,人工智能也逐渐失去控制,更面临能源危机,在太空中摇摇欲坠。幸存的人工智能重回人间,经过考验、争夺、背叛、仇恨甚至残杀,真相终于显露出来——人类已经遗忘了人工智能,而人工智能则试图用自杀式的报复来索取人类的爱。

屈原在《九歌》里创造了一个人神共存的世界,而话剧《九歌》则更大胆地将其置换为人与人工智能共存,并将权力关系重置:少司命、太阳、河水如同一群职员,而人类中的男巫、湘君等失去了操作的方法,王则利用恐惧攫取权力,共同形成一个后文明时代的混沌世界。在这里,舞台是一个比电影镜头更加自由的存在,远古时代、现实社会、未来世界瞬间转景,不同角色实现瞬间切换。

当人工智能随着电波的音效,以少女的形象离开,舞台另一侧,一对人间的父母便念着歌谣缓缓走上舞台:“羚羊跑滩,九坡十八岸。不知何处能歇脚,在哪个河汊哪个湾……”观众迅速被上口的台词和演员哀怨的情状所吸引,从未来世界穿越回远古神话时代,一下一上的简单过渡便实现了无缝连接。再如,王与巫一番激烈的对话较量随着一声霹雷戛然而止,携着霹雷的尾音出现的是旋律简单节奏机械的电子配乐,而饰演巫的女演员就在智能机器人的问话过程中实现了从巫到人类的身份转变。

诸如此类的过渡在剧中颇多,导演不依赖技术加持,用非常朴素的手法完成充满意趣的转场,成为该剧的一个突出特点。在笔者看来,空间与角色的迅速切换是有意为之,通过场面调度的设计,使同一个场景内,同时产生不同的画面,并将其组合在一起:

有时是展示人物之间、人物与环境的关系;有时是环境变化,但演员仍可以在比较长的一段戏中表演不中断;有时则避免了因小剧场舞台缺乏纵深和布景变化而产生视觉感受的贫乏、呆板;有时则创造出一个暧昧模糊的舞台空间,令观众暂时不知角色身在何处。这一类调度,和传统场面调度不同,重在使空间和时间产生流动,表现色彩浓厚。

生命系于人心 无情则为“傀儡”

王一登场便说:“神的职责,王在承担。”他降伏过狂飙、征服过闪电,但他现在要巫用孩子的血和肉来塑像,以“除去灾难的臭味儿,除去活人的恐惧”。而“神”少司命则在苦苦哀求巫传递信息,让人间恢复祭神的传统,来帮人类祛除灾难、对抗王的威权。再看,王为了达到目的,不惜走下王座,跪落埃尘。人工智能同样希望找到永生的躯壳。一个是凶恶的屠夫,一个是美丽的少女,同时争夺人类的感情,在这一点上成为竞争对手,成为一组互文——遗忘才是死亡,“事物被遗忘就会模糊泯灭”,这不光是神所害怕的,还是所有世界的所有生命最担心的事情。

剧中大量运用气球来指代塑像、孩子、生命,气球在剧中实际成为了“偶”,父母、湘君在某些段落里成为操偶师,再一次加强了剧场性,增添了层次:剧中人、操偶师、偶,时而合一,时而独立,诗意的文本上,留下了更为层叠的书写痕迹,当然,也带来了一定的理解困难,应该再加以打磨,使其更加完整、有机。

导演虽然是女性,文本也很诗意,但她大胆地让“王”在他最后一场戏里赤身露体,演完整场,充满了危险恐惧的感觉,同时也让这个角色突然变得很脆弱,可以看到一个奇异的肉体成了王冠的傀儡。

《九歌》的问题可以一直问下去

在《九歌》中,有世界毁灭:“阴影覆盖、太阳烧尽、王冠跌落血泊,瓢泼的酸雨中只剩白骨,辐射风把白骨吹成粉末,无人幸存。”也有虚拟智能空间的失控:“每个步骤都有复杂的变异性,在完全已知的操作环境中却一直无法良好运作。”所有看似坚硬成熟的外壳一眨眼就会被荒谬戳得粉碎。两个遥远的世界被共同的问题所困:谁能安排生命和死亡?一切的一切都不堪一击,我们怎样活?这也是创作者借《九歌》提出的问题。

很显然这是一个无法给出答案的问题,但是《九歌》中透露出的蛛丝马迹也许会给我们一些启发。当机器人企图用自我毁灭换取一点被爱的感觉,让人类在机器的齿轮间看到生命和整个世界如何相互依存、相互战斗,我们或许能明白一点:无论怎样艰难与无常,我们都可以永怀激情与命运抗争,在困顿的人生中寻找生命的价值,做自己的英雄。

导演还在原文本的基础上,将演员即兴创作的表演囊括了进来,把个体面对大议题的激动、迷惑和努力探索、试图回答,尽可能地留在舞台上。(李沫)