点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:张嘉

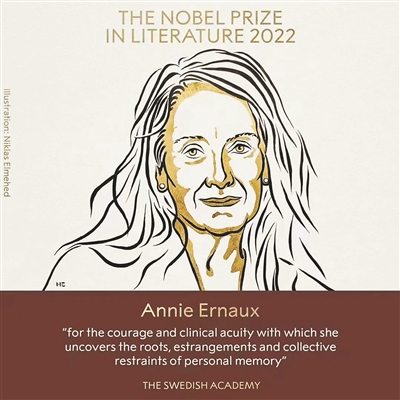

住在巴黎近郊塞尔吉,过着半隐居生活的82岁法国著名作家安妮·埃尔诺这两年开始“大放光彩”:去年,根据其小说改编的电影《正发生》获得威尼斯电影节金狮奖,今年戛纳电影节,她和儿子大卫 ·埃尔诺-布里奥特合作导演的纪录片《超八岁月》入围了导演双周单元,而在10月6日,她更是迎来了人生中最为高光的时刻——瑞典文学院宣布,将2022年诺贝尔文学奖授予法国女作家安妮·埃尔诺,以表彰她“揭示个人记忆根源、隔阂和集体约束的勇气和敏锐度”。

瑞典文学院常任秘书马茨·马尔姆当时表示,很遗憾未能与埃尔诺取得电话联系,有趣的是,在媒体联系上这位新科诺奖获得者之后,她只是简单地说:“我很开心,很骄傲,嗯,就是这些。”

用自己的方式来描述世界 写作是受两本书影响

安妮·埃尔诺1940年生于法国滨海塞纳省的利勒博纳,父亲阿尔封斯·杜塞斯原是一家农场的雇工,后来去工厂当了工人,婚后与安妮的母亲布朗什·杜梅尼在一处贫穷的街区开了一家小咖啡馆兼杂货店,过着平民的生活。

安妮·埃尔诺曾经在其《一个男人的位置》中描述过当地人的贫穷:“他们住在一间很矮的茅屋里,屋顶是用草盖成的,地面是泥土的。在扫地前,必须洒上水。……人们总是提前几个月就会开始惦记亲朋的婚礼或是领圣餐活动,他们带着空了三天的肚子参加,以便更好地享受机会。村里有一个患猩红热的小孩病情刚有所好转,由于大人拼命地给小孩往嘴里喂鸡肉,孩子在呕吐时呛死了。”

也因此,为了摆脱贫穷,安妮的父母可谓尽了最大努力,希望可以改变女儿的命运,二人努力工作,送安妮去私立学校,供其上大学。最终,安妮接受了高等教育,先后在里昂大学和波尔多大学学习现代文学,并顺利成为一名现代文学教师,起初在中学任教,后来在法国远程教育中心工作,退休后继续写作。

安妮·埃尔诺幼时的梦想是到巴黎居住,成为上流社会的一员,可是她从结婚后就居住在塞尔吉,几十年来,被认为在过着离群索居的生活,并不想融入热闹之中。安妮·埃尔诺表示,自己与巴黎文学界保持距离,是因为这样有助于她写“自己真正想写的书”。她坦言自己至今仍对某些圈子感觉不舒服,“当我穿过巴黎时,经过那里的豪华精品店都会有陌生感,觉得这不是我的世界。我喜欢自然,沉默。我看不出这个复杂的世界有什么魅力,我只是不喜欢它。”

这种割裂感,在安妮童年时即已产生,她在为其拍摄的纪录片中讲述说,父母经营的那家小店,几乎占据了全家人的所有生活空间,她没有任何私人空间,始终是活在人们的注视之下:“客人看着我们吃饭,看着我做作业,等我到了十四五岁,我再也受不了这样被注视的生活了。我做着白日梦,梦想我再也不用过这种生活,可以住在一个安静的大房子里。当我从学校里回来,我必须跟客人们打招呼,我不想说话,就迅速地压低声音飞快跑过,客人几乎听不见,当然父母也因此责备我。”

而在外读书,同样让安妮有一种无法融入的尴尬,“班上那些中产阶级出身的同学拥有的世界,和我童年的世界完全不同……现在我去巴黎的富人区,也总有一种撬锁而进的感觉,觉得不属于那里,我是来自住在城郊的乡下姑娘,当我看巴黎那些区的人走路,他们的举止,我会有种人种学家的研究态度。”

埃尔诺22岁时在日记里写道:“我要写作,是为了向我的出身反击。”谈及何以会开始进行文学创作,安妮·埃尔诺表示,自己受到两本书的影响,一本是波伏娃的《第二性》,这本书让安妮心中的“女性主义意识”觉醒,她发现女性可以用自己的方式来描述世界。另一本是当代法国著名思想家、社会学家皮埃尔·布尔迪厄的《区分》,这本书揭示出各种所谓文化品位、生活趣味等文化消费其实是各阶级内部、各阶层相互斗争的场域,反映的是社会的区分与差异,而这种文化消费又再生产了这种区分与差异。布尔迪厄的洞察颠覆了人们的日常观念,极具穿透力。而在读完这本书后,安妮意识到知识的确改变了她的命运,她与原来阶层的人产生了文化差异,有了不同的价值观,她和原来的环境之间存在着一条鸿沟,而她与所谓受过教育的精英阶层同样存在差距,她不属于自己出身的地方,也不属于新环境。在这样的情况下,她只有靠写作,才能找到自己的位置。

2002年,皮埃尔·布迪厄去世后,安妮·埃尔诺在《世界报》上发表了一篇悼念文,她称布迪厄的文本一直是她“解放和被解放的代名词”、“在世界上采取行动的理由”。

切身生活经历是灵感的源泉 在个人记忆中找到集体的记忆

安妮·埃尔诺从1974年开始创作,至今出版近20部作品。她的作品几乎都来自她自身的体验,讲述了自己的青少年时期、婚姻、堕胎、患乳腺癌等故事,以及父母的故事,没有虚浮夸饰,只有直指核心而诚实无畏的深刻情感,篇幅简洁却充满了文字的魅力。她说:“切身生活经历是我灵感的源泉,我把它们写下来,俄亥俄州或日本的任何一位读者也都可以体会到这一点,书籍在我和读者之间架起了一座友谊的桥梁,怎不令人喜极而泣。”

安妮·埃尔诺1974年以自传体小说《清空》开始文学生涯,1984年的《位置》让她声誉鹊起,获得法国文学界最高三项荣誉之一的雷诺多文学奖,之后的《一个女人》曾入选洛杉矶时报好书奖,还有三本作品被《纽约时报》选为年度最佳选书。《位置》《一个女人》等作品用细腻、伤感的笔触生动描绘了出身贫寒的父母如何为使自己及下一代摆脱社会最底层的卑贱地位所进行的充满失落、绝望、希冀、梦想的奋斗过程,准确、客观地再现了法国当代不同社会阶层的人们在心理、生活习惯、兴趣爱好等价值观方面的巨大差别,同时也以极其痛苦和矛盾的心情,真切表达了对父母及故乡的爱恨交加。

2008年出版的《the years》(国内出版时名为《悠悠岁月》)使她居于法国当代第一流作家之列。《悠悠岁月》一经出版就获得了法国当年的“杜拉斯文学大奖”。采用“无人称自传”的方式,在自己回忆的同时也促使别人回忆,以人们共有的经历反映出时代的演变,从而引起人们内心的强烈共鸣。大到国际风云,小到饮食服装,家庭聚会,乃至个人隐私,无不简洁生动。通过个人的经历来反映世界的进程,实际上写出了集体的记忆,小说的时间跨度有六十年。

对于安妮·埃尔诺获得诺奖,瑞典学院评价道,埃尔诺的作品语言平实、内容清晰,从不同角度审视在性别、语言和阶层方面差异明显的生活,凭借巨大的勇气和敏锐的观察力,揭示了阶层经历的痛苦,描述了羞耻、羞辱、嫉妒以及无法看清自己是谁的困境,“她以极大的勇气和临床手术般锐利的笔锋,揭示了个人记忆的根源、人与人的隔阂,以及集体性的约束。埃尔诺成为作家的道路漫长而艰辛,她取得了令人钦佩和持久的成就。”

诺贝尔基金会主席赫尔丁认为,埃尔诺始终相信写作的解放力量,“她的作品毫不妥协,并且用极为通俗易懂的语言写成,干净利落”。此外,他还提到,早年的生活环境令埃尔诺感到贫穷但雄心勃勃,而这种情感深刻地融入了她的创作中。

对于这种“无人称自传”,埃尔诺深受社会学影响,她试图用社会学方法“在个人记忆中找到集体记忆的记忆”,从而摆脱“个性的陷阱”,埃尔诺的作品对自传重新定义,她认为亲密关系始终是社会性的,因为一个纯粹的自我,其他人、法律、历史不会在场,这是不可想象的。这种社会学方法可以扩展传统的自传式“我”:“我使用的‘我’,在我看来是一种非个人的形式,几乎没有性别,有时甚至更像是‘他者’中的一个词,而不是一个词‘我’:简而言之,一种超个人的形式。它不构成自我虚构的手段,但根据我的经验,它是一种把握现实迹象的手段。”

写出自己的亲身经历 勇敢是受母亲影响

2021年的第78届威尼斯电影节上曾有过一条新闻:一位影评人因一部电影尺度过大而晕厥,被救护车拉走进行治疗。这部“尺度过大”的电影,就是由女导演奥黛丽·迪万指导,改编自安妮·埃尔诺自传小说的《正发生》,这部电影最终也捧走了电影节最高奖金狮奖。

电影《正发生》讲述了20世纪60年代,法国堕胎尚未合法化,文学系大学生安妮意外怀孕,她本是文学系最出众的学生,渴望通过学习来改变命运,走出贫困家庭的困境。为了让自己的生活回到正轨,她不得不冒着犯法危险,寻求各种解决办法的故事。但安妮也因此经历了与家人及密友发生矛盾、被同学孤立、被老师怀疑,成绩一落千丈,几乎无法毕业,身心均受到极大伤害。她告诉老师,她得了一种“只会传染女性的疾病,这种疾病会把人毫无差别地变成家庭主妇”。

安妮·埃尔诺后来曾表示:“多年来,我的生活一直绕着这个事件转。在小说中读到类似的故事时,我就会陷入一种没有形象、没有思想的癫狂状态,仿佛那些文字瞬间就变成了一种剧烈的感觉。同样,偶然听到任何一首在那段时期陪伴我的歌曲,都让我不知所措。”

《正发生》出版于2001年,对于为什么时隔这么多年才写出这个故事,安妮·埃尔诺表示,自己在堕胎合法化之后的几年,甚至在她为堕胎合法化而积极斗争的那几年里,从未想过写下自己的故事,“可能是我太过密切地参与了这场集体斗争,以至于无法写出一篇不仅仅是证词的个人文本。40年后开始写作,就是想清除写作中的情感,这也是一本关于记忆和书写‘正发生’的书——也就是说,关于将我的生活分为‘之前’和‘之后’的事情。”

尽管有些人会觉得内容令人反感,但她相信这个故事有权被讲述,“如果不讲,我将感到内疚。我要记下女性所遭遇的恶,写它是为了保存对数百万女孩和妇女遭受的暴行的记忆。即使以冒犯读者的情感为代价。”

《正发生》中的安妮坚强勇敢,信念感十足,问埃尔诺这种强大的信念来自何处,埃尔诺表示受母亲影响,“没有她,我就不会是今天的我。”埃尔诺成长至今,母亲给了她很大鼓励,在她长大读书离开时,感觉自己被社会流放,“你离开了整个世界,以某种方式对自己说再见。这很难。要做到这一点,你需要一个鼓励你去做的人,他会对你说:‘加油,跳!’即使他们知道你将不得不退缩,也会鼓励你努力一把,我的母亲就是这样。在我的村里,我有很多朋友,他们的母亲经常说:‘这对我们来说没什么’,她们不会给孩子信心,我妈妈从来没有做过那样的事。她总是说:‘你值得。’我记得有一次在乡村舞会上,我和一个男孩跳了很多舞,他的父母在城里有一家高档咖啡馆。在回来的路上,另一位母亲说:‘那个男孩对我们来说太时髦了,高不可攀。’我母亲听了很生气,她说:‘对不起,我女儿高中毕业了!她将获得所有的文凭,她绝对值得这个家伙!’”

为生活在平凡中的人们写作 诠释真实才是艺术的最高命题

安妮·埃尔诺曾与人合著《像刀子一样锋利的写作》,她认为语言是“一把刀”,要撕开社会幻相的面纱,让读者看到社会的真相。就像《正发生》中,当无法决定自己的身体和未来时,安妮·埃尔诺用残酷的坦诚来描述这种无力感。“我想真实记录女人那种无法做主的感觉,我想记录作为一个没有自决权的女性的感觉。你们可能无法想象那个非法堕胎的时候,没有人帮助你——医生、朋友和家人都没有。这是一种极度孤独的感觉。就好像在我面前竖起了一堵砖墙,好像法律在对我说:‘停在那里,不要再往前走了’。毕竟,我没有钱去瑞士,因为那时比较富裕的女孩都去了。”

安妮的“写作之刀”尖利却不华美,她自己曾说:“没有抒情的回忆,没有讽刺的胜利表现。这种中性的写作风格对我来说很自然。”

安妮·埃尔诺曾表示:“一名小说家的天职,就是讲述事实。”这种写作方式也让批评者认为她过度暴露个人私事,沉湎于普通人的生活。但埃尔诺认为,为生活在平凡中的人们诠释真实才是艺术的最高命题,她就是要通过书写微不足道的物和凡人琐事来颠覆文学和社会固有的等级。

在“写什么”和“怎么写”的问题上,安妮·埃尔诺表示,自己没有犹疑和惶惑,她并没有对终极价值的追求,有的只是对生命的体验和感觉的真实抒发。只有把握自己的心灵自由这一基准,其作品才会有久远的存在价值。这也许是对其创作风格的最好诠释。“当我写作的时候,我没有那种指着自己看的感觉,我看到的是一种记忆。在这些记忆里,我看到一些人,一些街道,我听到那些与我无关的谈论。我只是一个摄影机,记录这一切。写作对于我而言,就是去寻找那些已经被记录下来的一切,组合成文字。”

有记者曾经问她,成功让她更自由了,还是少了自由?埃尔诺的回答是:“都没有,成功对我来说没什么影响,成功对我来说意义不大。它对我的所作所为或我如何看待自己几乎没有影响。我为写作而活。我大部分时间都在家里写作,有时我想知道我是否错过了什么,因为我把一切都放在写作之后。但当我读到许多信,人们在信中告诉我,我的书对他们有多么重要,它们如何改变了他们的生活时,我想:这是值得的。也许这正是我写作的目的。”

安妮·埃尔诺甚至认为外界对她的追捧有些“过誉”了,“我觉得自己是女人。一个写东西的女人,仅此而已。我不认为自己是单一个体的存在,而更是一个经验、社会、历史、性的决定以及语言的总和,并不断地与世界(过去和现在)对话。”“写作是探索一种形式,而不是复制,是从文字和情感中重新创造和重建。”(张嘉)