点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:李继豪

我最多在黄昏的时候,向窗外眺望一下。只是下意识地向外面看一眼,也不知道自己究竟在看什么。

经常性的动作形成了一种习惯……其实我无人可等,也没有任何确切的东西去看,似乎是为了调换一下视觉。

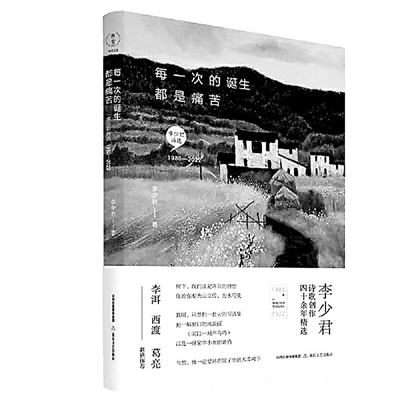

《每一次的诞生都是痛苦:李少君诗选:1980—2022》是诗人李少君的最新诗集,以上这段文字出自诗集中的散文诗《窗里的人》。窗外的世界是“闹市里的闹市”,“窗里的人”向窗外看去——起初,只是在黄昏时分下意识地看,后来逐渐发展为习惯性地看,在阅读、写作和交谈的无数个间隙。这一过程中,变化的是“看”的动作所发生的频次和场景;不变的是,永远定格为一种漫无目的、漫不经心的“看”,一种从未赋予观看对象以价值色彩的“看”。

“内在的人”

在《眺望》一诗中,另一个观看者的形象同样耐人寻味:

在竹影摇曳的阳台下,溪声

消解了对岸杂沓的脚步声……

直至无声无息,直至

眺望也渐行渐远,沿着一条小桥

跟随一条又一条小路……

这一次的“看”发生于静谧的月夜。诗人的目光跟随溪水对岸的脚步声,由近至远,出实入虚,去往不可知处。柄谷行人说:“风景是和孤独的内心状态紧密连接在一起的。这个人物对无所谓的他人感到了一种‘无我无他’的一体感,反过来说,他对眼前的他者表示的是冷淡。换言之,只有在对周围外部的东西没有关心的‘内在的人’那里,风景才能得以发现。”显然,无论是“窗里的人”还是阳台上的眺望者,都属于“内在的人”的范畴——他们置身于迷人的孤独之中,以近乎一致的姿势和角度看向外部世界,却收敛起任何目的性的关切,仅仅保持了一种极致的静观。于是,窗外和对岸的人事成为比一般意义上的风景更为纯粹的“风景”。“眺望,当然也可以是眺望本身”,李少君在另一首同样题为《眺望》的诗中如是写道。

让“眺望”回到“眺望”,让“看”回到“看”,重要的不是外在风景的光怪陆离和神秘莫测,而是发现风景的过程如何重塑诗人主体,如何返照诗人自身:“窗里的人”疏离于闹市的喧嚣但不拒斥闹市的喧嚣,阳台上的眺望者向往彼岸的幽远但不执着于彼岸的幽远——在这一类诗歌中,诗人的目光总是无比自然的。李少君素有“自然诗人”之誉,论者多着眼于诗歌写作的题材范围和伦理关怀。事实上,另一重语义上的“自然”在他的诗歌中亦普遍存在,那就是一种自然的观看方式及其所带来的自然的诗学品格。从某种程度上说,与对自然世界的书写相比,深谙如何自然地书写更彰显了诗人在艺术创造上的个性和能力。

“有大海的人”

顾随论及诗人的“自我中心”倾向,将“自我中心”的路径划分为两种:一是“吸纳的”,二是“放射的”;前者静,后者动。一个诗人的诗往往时而吸纳,时而放射,静动之间,随心流转。作为一个“窗里的人”,诗人表面上目光向外,但神思向内,以一种极度吸纳的姿态回溯至自己的内心;而在诗集的另一部分作品——尤其是那些广为流传的代表作中,诗人的神思随目光一同“放射”,最终在诗行间鼓动起重建“意义”的努力。比如,这首《我是有大海的人》:

从大海上过来的人

会觉得每个地方都过于压抑和单调

我是有大海的人

我所经历过的一切你们永远不知道

我是有大海的人

我对很多事情的看法和你们不一样

李少君早年曾在海南工作和生活,“闯海”的人生经历和集体记忆在他的诗歌中频频出现,“有大海的人”构成了诗人不同于“窗里的人”的又一次自我指认。在这首诗中,诗人的“自我中心”是“放射的”,诗人并不满足于自己只是一个“从大海上过来的人”,一个在地理意义上和“大海”产生过些许联系的人,而是称自己为“有大海的人”。人无我有,一个“有”字将作为自然景观的“大海”转化为诗人与他者相区分的独特身份标识。

主观化、绝对化的“断语”

和“窗里的人”一样,“有大海的人”同样无法避免人之为人的宿命般的孤独,正如诗人所感叹的“你们”对“我”的“不知道”,“我”和“你们”的“不一样”。但两者的孤独具有不同的内涵与表征。前者是诗人在对风景的静观中不断向内、向“我”的深度沉浸,后者则是强力的主体意志主导心灵世界、笼罩他者与外物所致。因此,在《我是有大海的人》这一类诗歌中,诗人经常作出某种主观化、绝对化的“断语”。《敬亭山记》一诗中,诗人也写道:

我们所有的努力都抵不上

敬亭山上的一座亭子

它是中心,万千风景汇聚到一点

人们云一样从四面八方赶来朝拜

再如,《雪国》一诗中,诗人如此描绘雪后的城镇、村落:

只有每一间小木屋的屋顶缓缓飘散的炊烟

以及从山那边逐渐呈现的朦胧晨曦

证明这里还有人的气息与动静

证明这个世界仍然还有生活、自由与美

当然,读者可能会对诗人的“断语”产生疑惑:那些在先锋性写作中已然“崩塌”甚至“粉碎”的事物和观念,能否在当下和未来的个人写作中重获完整的意义?

人诗互证

回到诗歌文本,一个“有大海的人”能否与熙攘的人群真正区分开来?一座山和一座亭子能否超越其自然存在而成为一个无法取代的“中心”?那些炊烟之下的生活能否如诗人所写的那样一直美好恬静下去?对于上述问题的回应不是诗人和诗歌应当承担的义务,但诗人在诗中并不回避“断语”之后的真实迷思,正如《山中小雨迷谁人》一诗中的自况:

在关于此事的各种版本中

只有我的形象是固定不变的:

一个被山中小雨迷住的诗人

一个在山中小雨里迷茫的诗人

李少君近来多次谈到“人诗互证”的话题。他说:“曾经有人问我:为什么小说家、散文家称之为‘家’,而诗人称之为‘人’,在这里我可以回答了。人诗互证,既是古老的诗人之为人的意义,也是未来诗人得以自立自证的标准和尺度。因为,诗人永远是人,诗如其人。诗,一直最具个人性和独特性,也证明人之个体性和独特性。”

这一看法不仅包含了诗人对诗歌文体特征的深刻体认,还标举了诗人心目中的理想诗歌形态。在《每一次的诞生都是痛苦:李少君诗选:1980—2022》这部诗集中,读者可以清晰地看到,一个“窗里的人”——同时也是一个“有大海的人”——如何与自己四十余年来的诗歌写作互相印证,而这种印证本身又是怎样富有诗歌美学和生命哲学的双重意味。(李继豪)