点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:祖薇薇

女性写作是近年出版领域的一个重要话题。身在其中的写作者对此有什么经验和感受?日前,上海图书馆携手上海文艺出版社一同邀请三三、张玲玲与责编江晔跟读者分享对于写作的思考。

张玲玲

三三

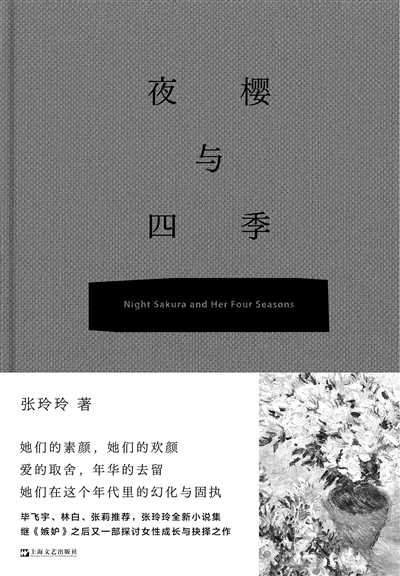

22岁出版人生第一部作品《离魂记》的三三,在2023年完成了她的第四部作品《晚春》;曾任财经记者、编剧等职的张玲玲在2019年出版了小说集《嫉妒》(为第三届“宝珀理想国文学奖”长名单作品,获第一届“短篇小说双年奖”),也是在2023年,带来了《夜樱与四季》。两位女作家不但是彼此作品的阅读者,而且有共同喜欢的作家爱丽丝·门罗。

豆瓣上,张玲玲给三三作品的点评是“盛大、典雅、绮丽、现代”。她注意到,“(三三)在写作中用了很多男性第一视角。第一人称视角对写作技术来说有很大挑战,三三小说的男性视角写得非常真实,这是非常难能可贵的一点。”

身份焦虑

焦虑可能来自于时代

1979年,《阁楼上的疯女人》以犀利的笔触捕捉到19世纪女性作家在父权阴影下复杂的创作心理与实践。四十余年间,“疯女人”的隐喻逐渐被经典化,它映射出的是女性创作、表达时所面临的普遍困境。那么,当代的女性写作者,会有身份焦虑吗?

三三觉得,自己有一种关于“真实”的强迫性。“有时候在一个相对社交的场合,如果我是一个工作者,比如我做律师的时候,我完全可以扮演好自己的角色。但是在私人交流的场景下,没有角色可以扮演,我就会焦虑。”这种焦虑可能来自于时代,“互联网时代更多是碎片,宏大的秩序在消逝,我想要某一个可以依附的、可靠的宏大声音,但是在碎片中什么都抓不住,这是最大的焦虑。我倒觉得写作不会促使这种焦虑,反而使我在各种尝试中想办法解决它,虽然不能一次性解决,但每次摸索都可以有一点点的确幸。”

女性写作

对反写特质持怀疑态度

张玲玲注意到,现在很多女性写作还是在男性凝视之下的写作,因此,她在创作过程中“想要努力修正这种方式,以一种冷静克制的方式呈现故事,其他的交给读者自己解读”。她以《奥德赛之妻》为例说明这个问题,“书中有一个女孩写女性主义戏剧,她跟她的男性导师有一段对话,导师说,你只是置换主客体的位置,进行反向书写,并不是特别困难的写法……我这几年在观察国际上一些女性写作趋势时也发现,布克包括其他的小奖,可能在女性写作里面呈现出一个非常鲜明的反写特质,比如一个神话的再书写、视角性的转换,其实都属于反写的范畴。”这种反写到底是不是真正的女性写作?张玲玲表示怀疑。

“我不知道《诗经》里有没有女性作品,虽然有一些女性口吻的作品,但我不太确定就是女性的写作。我认为女性应该想办法建立自己的文学传统。女性写作历史算下来其实不过百年,和男性历史相较还很短,基础也很薄弱。”在这种情况下,张玲玲认为,女性写作少了一些抵抗意识,多了一些创造意识——“因为抵抗之物一消失,意义也随时消散。”

选择“老师”

不要被他人的声音淹没

对于影响自己的作家,两位女性作家也有不同的推荐角度。

三三介绍,村上春树的林少华译本对自己影响很大。通过村上春树她发现了一个更大的世界,比如各种音乐,比如菲茨杰拉德。她回忆此前与余华老师的一段对话,余华曾说川端康城对他影响很大,别人问说你好像跟川端康城差那么多,怎么会是他影响你呢?余华说,“我们在阅读过程中,那种影响不是以模仿的形式体现出来的,你读任何一个作者,其实都是在他身上找你自己可以被唤醒的部分,这不一定是一种直接的关系。”“人内心真正跟精神相关的东西是很难受到某个老师影响的,老师教你的只是可以尝试的方法,最重要的是不要失去自己的精神,不要被他人的声音淹没。”

张玲玲表示,受谁影响是一个选择老师的过程。“学徒期的时候,挑好你的老师是特别重要的,这个东西可能最好在30岁之前完成,因此你要进行大量阅读,从而更好地甄别。我花了很大时间去阅读,在能读到的视野里面,我觉得最好的就是爱丽丝·门罗。我经过了五年左右持续深入的阅读,等到熟悉之后,再逐步往上,去看她的作品和其他作者之间的关系,扩展自己的阅读——缪丽尔·斯帕克、梅维斯·迦兰、奥康纳、乔伊斯、托尔斯泰……”

除此之外,她认为,选老师也要看个人的缘分和天性——“好东西很多,但真正影响你的其实就那么几部。这个东西不能离你太远,要跟你的个人特质吻合。就像叔本华所说,一切既得的知识都是已知的知识,你在挑师父的时候也是在挑自我。”(祖薇薇)