点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:安仔

展览:浮光:骆伯年的摄影探索

展期:2025年4月4日-6月1日

地点:三影堂摄影艺术中心

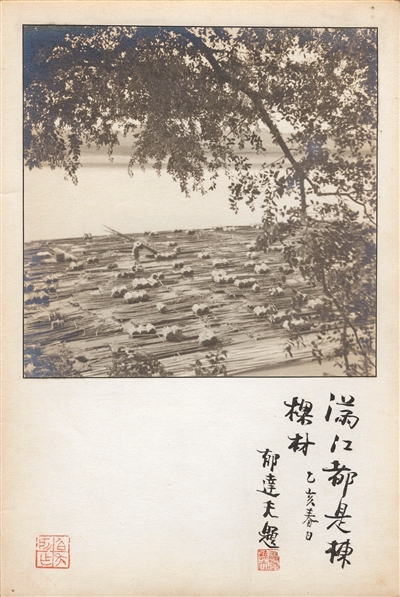

20世纪30年代,中国出现了一批立足于本土的优秀摄影师,无论是擅长宏大山水主题的郎静山、以“画意摄影”著称的骆伯年,还是记录中国西部人物形象的庄学本,他们的审美、技法和艺术表现力放在今天都是一流的。尤其是骆伯年,每一次看到他的作品,都不由得心生赞叹:真美!那是一种“小”的美,灵性的美,如画一般的美。正在三影堂摄影艺术中心举办的“浮光:骆伯年的摄影探索”,聚焦骆伯年1930年至1940年黄金十年的摄影实践与探索,展出了摄影师近百幅极具个人艺术风格的摄影银盐原作。

骆伯年,《满江都是栋梁材》郁达夫题字,1935年,明胶卤化银

骆伯年1911年生于杭州,从小接受中国传统文化教育和西方金融教育,毕业后成为中国银行职员,同期开始摄影艺术创作。展览中展出的《汲瓮》,即他发表于1934年的成名作。《汲瓮》的主体为一个背朝观众的玻璃雕塑小人,人物造型颇似安格尔的名画《泉》中的形象,照片以一些树枝与花作为前景,背景的玻璃花纹衬托出人物形象的朦胧,但在光的作用下,这个形象又是非常剔透的,将朦胧与剔透融为一体,是一种很少见的视觉形象。

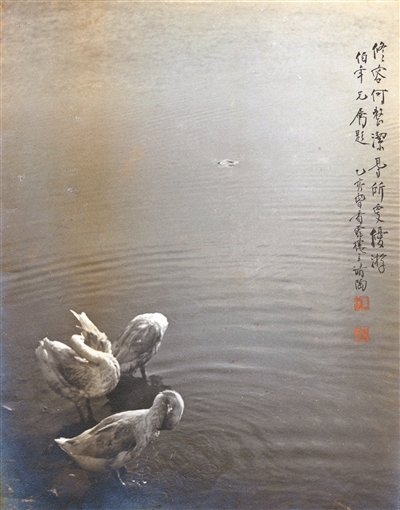

骆伯年自幼深受中国传统文化的熏陶,他将中国画的“写意”精神融入摄影,一幅幅作品宛如中国水墨画质感,烟雨、孤舟、远山等意象,直接呼应南宋山水画的“残山剩水”美学。如《烟雨归舟》,通过柔焦和雾气渲染,呈现了水墨般的朦胧感。

骆伯年,无题, 1930-1940年,明胶卤化银

但他的审美却并不似郎静山那样纯粹的古典,或者说是对中国传统文人画的模仿。他常通过简约构图、虚实对比和留白手法,营造空灵、深远的意境。比如《竹影》,以疏密相间的竹枝与光影交织,模仿水墨画的笔触与气韵,赋予摄影以诗意的东方韵味。《萧萧》以斜角45度对切的构图,表现水中枝叶的倒影,左边碧波荡漾、叶影渐疏,右边浓郁纷乱,显示出极强的生命力与流动感。可以说,身为银行家的骆伯年,他的“业余性”给了他创作最大的自由,“气韵生动”是对他的摄影作品最好的注解。

受早期黑白摄影限制,骆伯年非常注重灰度层次的细腻过渡,他的创作内核是利用光影而非色彩传递情感。即便在彩色摄影普及后,他仍坚持黑白创作,他想要自己的作品呈现纯粹性与古典感。所以,在很多作品里,并没有给人非黑即白的视觉感受,而是朦胧的、闪着滤镜般的柔光效果。这离不开摄影师精湛的摄影技法。

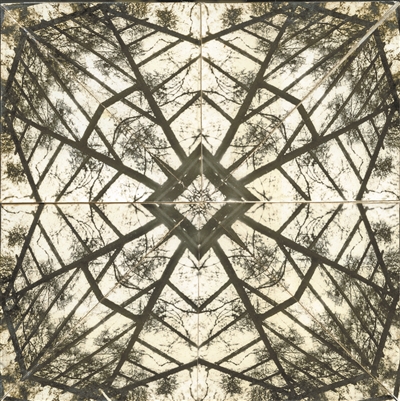

骆伯年,无题,1930-1940年,明胶卤化银

在20世纪西学东渐的背景下,骆伯年当然会受到西方艺术的影响,但他拒绝完全西化的技术崇拜,他既使用西方暗房技术(如叠印、拼贴),又保留中国画的空间意识。他擅长使用柔焦、多重曝光和暗房合成技术,并不以写实为拍摄的目的,而是在创作中传递自己的美学思想,强化画面氛围感。

在展览中,除了人文风光和景物摆拍,还有一类创作非常引人注目,这便是骆伯年的实验拼贴系列。在这个系列里,他突破了传统纪实,走向抽象化。如《影》系列通过光影切割与几何构图,将日常景物(如窗棂、栏杆)转化为线条与块面的组合,展现现代主义的形式感。

在骆伯年同一时期,以毕加索为代表的立体画派正在西方如火如荼,骆伯年虽然探索着几何图形在摄影作品中的表现,却和毕加索的立体主义并不相同——依然是带有中国审美根基的几何探索。这些作品让我想到了小时候过年剪的窗花,那些以正方形为中心向外辐射的形式感使人极度舒适,也许这是中国人天圆地方的宇宙观的另一种写照。

骆伯年不仅是一位优秀的摄影家,更是一位洞察生活本质的智者。他曾在《中行生活》杂志上发表文章,提出“生活的艺术化”理念,将摄影视为调剂生活的方法,而非一份事业。旁观者清,正是他这种轻松而不失严谨、自由而不乏深度的创作态度,使得他的摄影作品充满了生活的气息与艺术的魅力。在动荡的20世纪中期,这些摄影作品不仅是他摄影生涯的见证,更是他的精神寄托。如今,当我们观赏着这些因岁月侵蚀而微微泛银光的摄影原作时,仿佛能够感受到那些曾经梦一般回闪的时光,以及一颗追求美与平静的内心。

(供图/骆伯年艺术基金会、三影堂+3画廊)