点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:李亦奕

敦者,大也。煌者,盛也。盛大而辉煌的敦煌拥有震古烁今的绚丽壁画,承载着华夏民族的文明与智慧,这样一颗浩瀚沙漠中的璀璨明珠,令一代代艺术家心驰神往。如今,从线下旅游到云端看展,从奥运艺术体操“敦煌飞天”到课间操版“敦煌舞”,从精美的博物馆文创到深入日常生活的服装食品……敦煌文化历经千年时光洗礼,在今天依然熠熠生辉。

“云衣霓裳:2025敦煌服饰文化暨创新设计展”现场

穿越时空的回响

近日,北京又掀起一波“敦煌”热,先是中国美术馆拉开“墨韵文脉——甘肃丝路艺术珍品展”的帷幕,展览汇聚敦煌研究院、甘肃省博物馆、甘肃简牍博物馆以及中国美术馆藏品240余件(套),涉及彩陶、简牍、帛书、画像砖、花砖、陶俑、木俑、写经、彩塑、临摹壁画等多个类别,勾勒丝绸之路上的绵长文脉。作为展览的延伸内容,“丝路歌韵:敦煌舞乐服饰展示专场”以歌舞与服饰展示相结合的形式,展现敦煌艺术的精神内涵。二者相映生辉,吸引观众纷至沓来,可谓开展即是爆款。

在北京展览馆上演的“如是莫高”敦煌艺术大展同样为市民游客带来了一场别开生面的视觉盛宴。展览展出了九座1:1复刻的敦煌石窟经典石窟群,其中的盛唐第217窟甚至在敦煌当地都未对外开放。通过精准的数字化扫描与精细的手工还原,石窟中的壁画、雕塑、建筑结构等细节得以高度复原,让观众亲身体验敦煌石窟的文化精髓与艺术震撼。同期亮相的“莫高精神”红色主题展,通过照片与影像,致敬一代代莫高人“坚守大漠、为国护宝”的赤子之心,展现敦煌研究院从荒漠孤守到领跑世界文化遗产保护的使命传承。

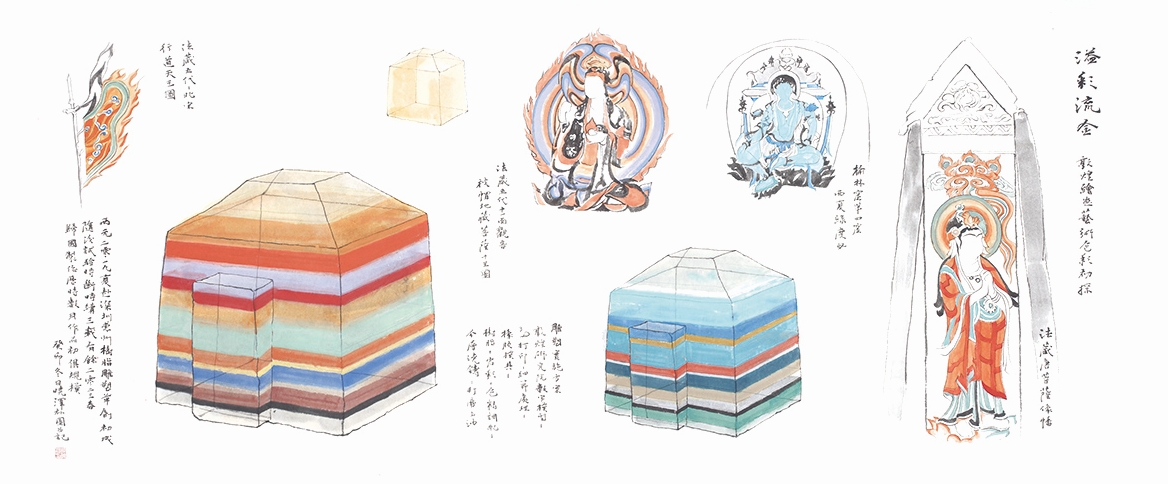

而在中国工艺美术馆(中国非物质文化遗产馆)开展的“云衣霓裳:2025敦煌服饰文化暨创新设计展”,则展出了敦煌服饰文化研究暨创新设计中心团队七年的研究和创作成果,共计369件作品,是以敦煌石窟实地考察为基础,结合文献资料查证,根据敦煌壁画或彩塑图像整理绘制的人物服饰效果图和重点图案细节图,以及具有代表性的服饰艺术再现作品和创新设计作品。

敦煌作为丝绸之路的重要文化标志,其背后的故事和艺术价值在这一系列展览活动中被重新发掘和讲述。“敦煌热”不仅在于对古老文化遗产的保护,更在于推动其在现代生活中的再生与应用。随着这些展览和演出的不断展开,人们期待着在情感与艺术的交融中,寻找历史和现代的联结,以及文化传承的新路径。

“如是莫高”敦煌艺术展现场

敦煌传统美学的转化与转译

事实上,对于敦煌资源的发掘和转化研究是近百年来艺术家不断探究的重要课题。“这座宝库的艺术资源无比丰厚,虽然已经被常书鸿等前辈美术家大力开发,但仍需我们深入发掘,尤其是如何实现敦煌艺术传统元素的现代转化问题,仍然需要我们继续探讨。”中国艺术研究院研究员王镛认为,从敦煌壁画的临摹,到现代绘画的创作,并非简单地照搬传统样式,而是要开发利用敦煌壁画的传统元素,创造表现现代人的梦想、情感、现实生活和审美观念的现代形式。

如张大千的中国画《藏女》系列,借鉴了敦煌唐代壁画的人物造型、线描、勾染和设色,摆脱了明清仕女的纤弱软媚,表现了少数民族女性的丰腴健美。董希文的油画《哈萨克牧羊女》和《开国大典》,分别吸收了北魏壁画的灵动线条和盛唐壁画的富丽色彩,创造了新颖独特的民族形式。唐勇力的工笔重彩画《敦煌之梦》系列,受到敦煌壁画斑驳脱落的肌理效果的启发,独创了“脱落法”“虚染法”等画法,具有一种沧桑之感和残缺之美。姜宝林的水墨写意画《敦煌的启示》,从敦煌壁画印象中提炼出简约有力的线条和色彩,把敦煌传统艺术元素大胆转化为现代抽象构成。

而从“墨韵文脉——甘肃丝路艺术珍品展”中常书鸿、段文杰、吴作人、常沙娜等名家临摹的敦煌壁画也能看到,这些作品不是对壁画的简单复制,而是融入了艺术家个人理解和艺术风格,对今天艺术创作的守正创新具有启示价值。比如,潘絜兹的中国画《石窟艺术的创造者》是其艺术生涯集大成之作,不仅是对敦煌壁画的临摹复现,还以现代工笔技法重构历史场景,成为传统艺术现代转型的典范。

历史的琥珀:敦煌藏经洞再想象(宣纸水墨) 2017年至2024年 谢晓泽

展览现场,鲐背之年的油画家靳尚谊看着自己的两幅临摹作品,颇为感慨。他说:“临摹敦煌壁画对我之后的创作有积极的影响。敦煌的壁画形式是中国绘画的一个组成部分,也是中国文化的组成部分。对我来说,这些研究很重要,也很必要。中国人学习西方油画,自然要追求中国文化在油画中的表现。我的一些创作也用到了佛像壁画元素。”

放眼20世纪中国美术,很多已经进入中国美术史或为大家耳熟能详的艺术家皆由漫漫丝路获得滋养,并坚定地走出一条中西合璧的艺术之路。

敦煌艺术多维度的创新成果不仅体现在绘画创作上,在“云衣霓裳:2025敦煌服饰文化暨创新设计展”展厅中,束发戴冠、肩覆天衣、裙带飘扬的菩萨;大袖襦裙、衣带当风、如燕飞舞的天女;军戎服饰、雄壮威武、全然唐代武将形象的天王;展现世俗百态真实生活的各色敦煌世俗人物……敦煌壁画和彩塑中的服饰之美,如同千年时光在丝绸褶皱间写就的诗篇,诠释着敦煌美学的一脉相承。

“敦煌壁画是中国服装史研究中一块不可或缺的拼图,也是艺术创作与设计创新的灵感宝库。”北京服装学院敦煌服饰文化研究暨创新设计中心副研究员崔岩说,“当我们触摸历史的脉搏,会发现它比教科书更加灿烂。”

展览中,许多设计师不仅采用敦煌壁画的造型、色彩、图案,还融入国际审美,加入活态传承的非遗技艺,比如缂丝、羌绣、苗绣等,形成跨越古今中外的对话。在展厅的沙丘T台上,青年设计师将北朝虎纹化作毛衣胸前的印花,将莲花纹与垂幔的肌理以织锦和植物染复现……千年敦煌传统美学,被有温度地“转译”为当代时尚语言。

数字技术让千年文明“触手可及”

人工智能技术对于服装设计领域的广泛赋能也让敦煌美学焕发新生。据了解,2022年,敦煌服饰文化研究暨创新设计中心团队曾以敦煌飞天为设计蓝本,融合天女、伎乐人等的服饰特色,为国风虚拟数字人“天妤”设计敦煌风格的服饰。“在实体服饰制作前的复原阶段,我们正在尝试让人工智能介入。”崔岩介绍,运用数字媒体技术和三维图形图像技术,可以将服饰的纹样、织物结构、服装款式、服装穿着状态进行数字化复原,从而辅助团队以手工形式制作实体成衣,但纹样的取舍和色彩的搭配,仍然需要学者结合权威资料共同讨论、解读。

近年来,数字技术深度融入文化保护与传播,为敦煌文化跨越时空藩篱开辟了新路径,为敦煌文化的全球推广注入强劲动力,构建起从保存到体验再到传播的全链条赋能体系,让千年文明“触手可及”。

2024年8月上线的“敦煌学研究文献库”依托大数据与云计算,整合全球研究成果,提供多语言检索与即时调用功能,为学者搭建高效学术桥梁,推动敦煌学走向国际化。2024年9月,“敦煌文化周”在哈佛大学推出AR体验项目,观众扫描展品即可见证壁画“复活”,如反弹琵琶舞姿的动态演绎,栩栩如生。2025年2月,“飞越天空”敦煌艺术展在新西兰奥克兰开幕,展览通过高保真壁画复制、数字沉浸节目等,让戴上虚拟现实设备的新西兰观众,仿若穿越千年,亲身触摸丝路文明。

美国斯坦福大学教授谢晓泽自2017年受美国敦煌基金会邀请进驻敦煌研究院以来的跨学科实践也值得关注。他通过毫米级三维扫描技术对壁画物质痕迹精准捕捉,结合曼陀罗数学规律与书法笔势的数字化转译,以动态光影技术模拟历史层积的消长过程。这种基于考古学实证与艺术想象的跨学科实践,为文化遗产的当代表达开辟了新维度。

临敦煌莫高窟北魏壁画经变故事图(国画) 1942年 卢是 中国美术馆藏

激活深层逻辑开启全新叙事

如果说上述实例以艺术与科技融合增强感染力,向世界传递敦煌文化的独特魅力,那么“如是莫高”敦煌艺术大展则更加印证了敦煌文化的传播不仅是技术驱动,更是以多元形式讲述文化传播故事的综合实践。该展不仅是一场视觉的盛宴,更是一场文化与科技深度融合的多场景体验。通过创新的展览形式,敦煌艺术的千年辉煌在多个场景中,以更加生动、立体的方式呈现,为观众带来前所未有的震撼与感动。

比如,展览打造了一条300米长的沉浸式“壁画长廊”和超大规模的藻井艺术装置,还特别呈现了花砖、藻井纹样等敦煌建筑装饰艺术的瑰宝;通过十余部多媒体影像作品,展示莫高窟的开凿与发展,带领观众穿越历史的长河,领略丝绸之路的繁荣与文化交流;展览中还特别设立了“敦煌书局”和“敦煌驿站”两个特色文化空间,不仅丰富了展览的内容,也为观众提供了一个沉浸式体验敦煌文化的场所;研学活动区则通过互动体验、艺术创作、专家讲解等多样化的形式,帮助观众更好地了解敦煌文化,为文化传承注入了新的活力。

传统不是凝固于历史图像的瑰宝,而是至今仍能回应现实的精神力量。在中国美术馆馆长吴为山的整体构想中,“墨韵文脉”系列展即是以新的叙事方式回应“传统如何被看见”这一时代课题。在他看来,“墨韵”,不仅是技法之道,还是一种通过书写、绘画、造像等方式表达精神的能力;而“文脉”,也不仅是历史的积淀,更关乎今天我们如何在观看中理解传统、认知自身。因此,“甘肃丝路艺术珍品展”不是单纯地展示传统艺术珍品,而是逐步挖掘连接墨韵与文脉、在中国文化中具有核心意义的关键词,通过“美术馆+博物馆”“文物+艺术品”的协同创新,让不同时空的作品展开对话,重新梳理和激活中华美学的深层逻辑。

敦煌当代美术馆自2024年11月开馆以来,始终致力于“敦煌文化的当代表达”。在该馆近日举办的“穿越时空的回响:当代艺术与历史遗迹”学术研讨会上,中国美术学院教授周诗岩提出了历史遗迹的 “动态生命力”概念,指出艺术作品的真正生命力在于其不断跨越时空的“迁徙与重生”。在他看来,敦煌壁画历经千年仍激发当代想象,恰恰印证了“创造力瞬间”的永恒价值。北京画院院长吴洪亮以“无边界策展”回应,认为策展的核心在于打破传统与当代的二元对立,搭建情感共鸣的桥梁。上海博物馆展览部主任褚馨则坦言,传统展陈模式正被“共享文化空间”理念颠覆,何为“真遗产”——是文物本身,还是它激发的公共对话?

这场讨论最终指向一个共识——在技术加速迭代的今天,艺术的生命力既源于对历史“地层”的深层勘探,也依赖于打破学科壁垒的勇气。探讨历史遗产作为“时间容器”的动态特质——它既承载文明记忆,也为当代创造力提供基因库。如何在当代性意义上真正把敦煌艺术的活力变成流变中的活力?显然,历史遗产与当代艺术的交融并非终点,而是开启全新叙事的起点。(李亦奕)