点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:沙 群

小河丁丁新作《板凳龙》沿袭“少年西峒”系列风格,聚焦花鼓戏,继续书写乡野童年、湘南故乡、日常与传奇。一群山里的动物,狐狸、野猪、熊、麂子等变作人去赶集,偶遇花鼓戏,就彻底迷上了这门民间艺术。他们和镇集上的小孩子们一起,热热闹闹地排练《刘海戏金蟾》。后来,游老师给他们送来儿童花鼓戏剧本《板凳龙》,于是,这个取名“山里班”的小戏班便像模像样地搭台唱戏,迎接新年。

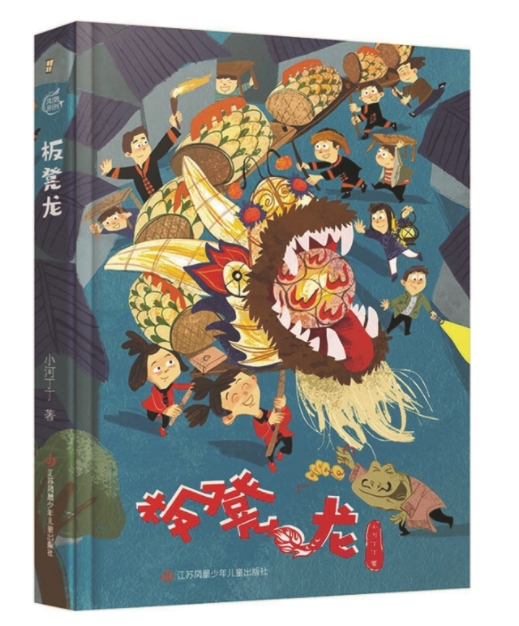

《小河丁丁少年西峒系列:板凳龙》,江苏凤凰少年儿童出版社,2024年11月

作品轻快易读,情节有趣,语言纯净,童趣盎然,小河丁丁延续了“小动物变人”的有趣设定,同时融入花鼓戏这一民间传统戏曲,地域风情浓郁。在作者的笔下,小动物们乔装成村民去镇集看戏,高高兴兴学戏、排戏,兴致勃勃地体验人类的生活和文化,作者驾轻就熟地将动物与人类世界巧妙地结合在一起,创造出了一个奇幻世界。

花鼓戏是湖南传统戏曲,也是国家级非物质文化遗产,具有浓厚的地方特色和历史文化底蕴。零陵花鼓戏作为其中的代表,其表演内容和形式都深深植根于当地的现实生活和文化土壤中。这些戏本戏班,以口耳相传的形式流传下来的故事本身就带有浓郁的传奇色彩,体现着民间独有的审美趣味。小河丁丁在创作这个故事时,巧妙地将地域色彩——故乡零陵和周边数县以及童话元素融入其中:

“偌大一个零陵,下边管着南六县北五县,唱花鼓戏的不知道有多少。”

“西峒在云峰山西边,仁和在云峰山东边,排山坳在云峰山中央,那里的瑶人既到西峒镇上赶集,也到仁和镇上赶集,叫作赶两边集。”

“家住常德武陵境,丝瓜井畔刘家门哪。”

“白公山太远,快到道县那边了。”

如此种种,小河丁丁在传奇与日常、幻想与现实之间努力寻求最佳结合点,这使他的创作既富于传奇色彩又真实可感,带给读者亦真亦幻的阅读体验。

零陵花鼓戏的风俗记忆构成了作者创作童话的背景和底色,使这部童话充满了温暖的情感和生活的质感。表演的剧目大都来自民间,擅长演绎凡人小事,反映普通民众的生活和情感。戏中矛盾冲突也大多源自现实生活,再得以艺术化呈现。唱戏观戏,人们可以更加深入地了解和认同自己的地域文化,增强生活的自信心和人生的归属感。

比如第五章《看戏》中,胡九妹唱了一段唱词:“不爱金银和财宝,不慕皇后坐昭阳,大罗神仙我不爱,只爱人间好春光。男耕女织多亲爱,愿学织女配牛郎。”文中是这样描述观众的观感的:“他们平时种田砍柴,总觉得辛苦,穿衣吃饭,总觉得贫寒,但听九妹这么一唱,心里就舒畅起来;我们男耕女织,恩恩爱爱,神仙也比不上呢,帝王也比不上呢。”传统花鼓戏本带有岁月的味道,但小河丁丁在叙述中突出了与现实生活的连接,又以纯真的儿童视角加以再现,怀旧之余更多了几分传奇色彩和孩童情趣。作者在文中着意描写台上唱戏和台下观戏的场景,这些民间戏剧没有随时光流逝模糊不清,反而借助儿童纯真好奇的视角得以清晰再现,变得格外光彩夺目、熠熠生辉。

在小河丁丁的作品中,“小动物变人”是常见的设定,作者由此构建了一条连接现实世界和幻想空间的秘径,给人留下无限遐想。作者以温情的笔触描摹可爱动物们的同时,更深入探寻儿童的自然成长,具有现实感染力。他的童话与其说是传奇,是幻想,不如说是世俗生活本身。

小动物们乔装成村民去镇集看戏,他们开心激动的样子和那些沉浸在节日欢乐中的孩童别无两样。小动物们满怀期待地学戏、排戏,正如儿童充满好奇地探索未知的领域。作者看似写动物实则在写儿童,写世俗生活,写人情温暖。作品里不仅有质朴生动的个性人物,更有温暖诚挚的人际关系。狐狸妈妈、熊大叔、猪爸猪妈,乃至游老师、鱼老师,他们像淳朴善良的邻里家人守护着孩子们成长。

这部童话通过有趣的故事,不仅向读者展示了花鼓戏这一传统艺术的魅力,更体现了民间曲艺带给孩童的艺术熏陶和审美启蒙。

《板凳龙》延续了小河丁丁强烈的个人风格,充盈着对故乡山川的无限情感,对乡野民俗绵延不绝的热爱。他在作品中一次又一次回到那个承载童年记忆的故乡,勾画它的模样,细数故乡平静外表下潜藏的种种神奇故事。

(作者系《少年文艺》杂志编辑)