以影像来记录,因信仰而坚持

——访青年艺术家黄润泽

一辆白车,一位摄影师和两位助手,就这么踏上了拍摄中国佛教石窟的路程。黄润泽形容他们的团队就像现代版“西游记”,此后团队也不断迎来新伙伴,在7年时间里,走过全国22个省份,拍摄了750多处大小规模不等的佛教石窟。

黄润泽近照

“我们拍摄的不仅是家喻户晓的石窟,更多的还有那些沉睡在大山深处不为人知的文化遗迹。”黄润泽说。中国的佛教石窟有多少?恐怕无人说得清楚准确。但黄润泽和团队却将之付诸于实践,自2012年11月起,他们对中国佛教石窟开始了系统地、全面地、深入地记录拍摄。

在中国地图上,黄润泽按照省份,逐一搜索标注石窟,从史料、论文等资料中逐一检索查阅县市的石窟名录,参考了一些户外“驴友”所提供的游记,规划和拟订拍摄路线,选择从相邻的省份依次推进。

很多石窟位于偏远地区,即使事前做了准备,拍摄地的情况仍然是未知的。如石窟的具体位置、造像信息、是否开放、有无管理等,“绕路是常有的事,只有到了属地村镇几经打听,才能知道石窟的大概位置,经常翻山越岭赶去,遇见的却是只有残佛和碎石的空洞”。有时遇到石窟造像迁移至博物馆或他处保存,询问当地也无人知晓,便只能无奈搁置。由于盗窃、破坏文物的现象严重,地方监管部门和百姓对前来的拍摄者也充满了警惕,团队还曾数次因被举报而引来警察;有时深入偏远石窟,山路往返徒步也常在5个小时以上。

上:《云冈石窟》长卷作品

下:《云冈石窟》长卷作品局部

种种困难,黄润泽和团队成员都克服了下来。大山深处,偏僻荒野,冰霜雨雪,风餐露宿,让这条拍摄之路,犹如求真之路。在很多人看来,这是辛苦而无意义的行为,但对黄润泽他们而言,“每一次的拍摄都是一次寻佛路,也是找寻内心的信仰之路。”

这一拍摄项目的缘起,也与信仰有关。此前,黄润泽与搭档曾创作过一系列的长卷作品,如《十里长安街影像长卷》《巴黎塞纳河长卷》《颐和园》《中国首批十大历史文化名街》等,取得了一定的成绩,但他坦言:“当时处在一种盲目创作的阶段,没有鲜明的主题和方向。”在一次聊天中被问及:“能否将你的拍摄形式与佛教艺术结合起来?”新的创作思路与文献记录的意义给了他创作动机,后来便有了佛教石窟的拍摄。

考虑到自己的优势还是在于长卷作品,黄润泽在拍摄中尽可能挑选出具有代表性的石窟,制作影像长卷,大多小型佛窟不具备长卷创作的条件,便以单片或宽幅形式拍摄创作。“早期作品的形式很好,场面虽大细节却少,内容有些贫乏。”黄润泽说。这次他静心思考,借鉴了传统绘画《清明上河图》《富春山居图》等,尝试以纪实的手法,在追求震撼的同时又呈现精美的细节。他们的作品中还包括黄昏、深夜、雨中、大雾、雪天等不同景象下的石窟,大大丰富了拍摄效果。

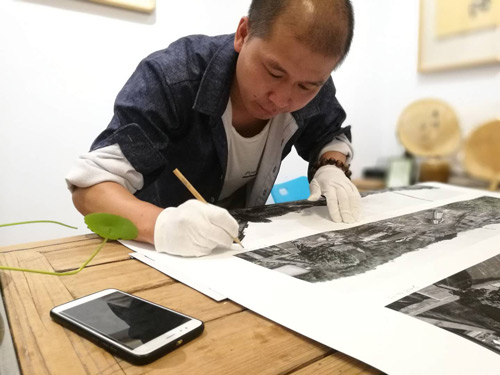

拍摄过程

如果说这一系列作品有何特殊意义,“似乎只有一个,便是信念。在拍摄中会尽可能地展现出佛像的庄严与肃穆、清净与祥和,摆脱大反差的对比。”黄润泽说,“我们拍摄的东西不仅是美的,也是让人心生欢喜、内心澄澈的,这样的艺术创作也具有强大力量和长久的生命力。”

“当石窟长卷缓缓展开时,无以言表的敬畏之心缓缓升起。或许,这正是黄润泽他们团队拍摄石窟造像的缘起。”中国艺术研究院文学院副院长徐福山评价:“通过他们的视角所呈现出石窟艺术之美,呈现出隐匿在石像背后一个个时代的故事,给观众带来对历史、对生命、对信仰的永久敬畏。”《中华遗产》主编黄秀芳也称其为“利在千秋的影像记录”,“仅河北一站,就让人看到了中国佛教石窟在官方与民间的传播轨迹,宗教、历史与文化在影像中得以凝固”。

用影像的方式进行记录,黄润泽从小时候便开始了这一尝试。“那时春游秋游总借妈妈单位的傻瓜相机来拍,36张的胶卷只能拍8张,剩下的要还回去”。到了初中,他攒了一学期的零花钱买了台最便宜的凤凰相机,“开始了盲目‘自学’的过程”。谈起现在的艺术成就,黄润泽称自己只是一个“搬运工”——只是记录普普通通的真实,让观众看到千里之外的世界,坚持一项并不被其他人看好的事情而已。

依靠信仰的力量去踏寻古人留下的宝藏,收集洒落在华夏大地上的文化瑰宝,由此展现出独具一格的影像艺术。“中国佛教石窟”摄影项目于2016年获得国家艺术基金青年艺术创作人才项目立项资助,2018年获得青年艺术创作人才(美术类)滚动资助。该系列作品也出现在“中国艺术新视界2018”全国巡展,迎来了很多关注。“青年艺术就更需要这样一个舞台。”他庆幸自己赶上了一个好时代。