点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:何瑞涓

“啊,世界,请听我回答/我——是——彝——人”,在近40年前的诗歌《自画像》中,吉狄马加大声喊出他的自豪与骄傲。彝族被称为火的民族,火也是吉狄马加诗歌中经常出现的意象。作为中国当代极具代表性的民族诗人,吉狄马加获得过诸多国际荣誉,近日,其最新诗文集以“火焰”之名——《火焰上的辩词:吉狄马加诗文集》由广西师范大学出版社·纯粹出版。

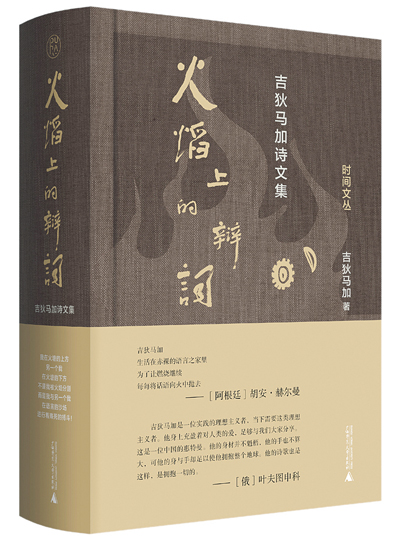

《火焰上的辩词:吉狄马加诗文集》吉狄马加 著广西师范大学出版社 2021年11月出版

1月15日,纯粹读书会第146期暨“诗歌的荣耀——吉狄马加《火焰上的辩词:吉狄马加诗文集》新书首发暨分享会”在京举行,吉狄马加、唐晓渡、郭文景、张清华、高兴、芒克、西川、欧阳江河、格非、邱华栋、李洱、敬文东、刘文飞、树才、董强、高明、孔嘉等知名诗人、诗歌评论家、作家、艺术家、翻译家等与会,以对谈的方式深入探讨吉狄马加的诗歌之美。

《火焰上的辩词:吉狄马加诗文集》收录了吉狄马加优秀诗歌代表作及国际诗歌活动文学演讲与随笔精华。诗歌部分精选了作者近200首各个时期的优秀诗作,其作品多以故乡彝族的人、物、风俗等为主题,将彝族的神话和诗学与现代语汇熔为一炉,意蕴深刻,独具表现力和感染力;文学演讲和随笔精华则具有浓郁的抒情气质,语言深挚而柔美,展现了作者所具有的诗歌高度、国际视野、精神意识和文化底蕴。

吉狄马加的诗歌是民族的,也是世界的。“吉狄马加是彝人之子、彝族的诗人。”广西师大出版社总编辑汤文辉指出,从青年时代的写作开始,吉狄马加就对自身文化身份进行敏锐、深度的关注,这是他的鲜明特点。他是在口头传统丰厚的文化中生长出来的,彝族的英雄史诗、行吟诗人的影响,加上在汉字文明传统中深厚的浸润,以及广泛吸收其他文明和优秀诗人的滋养,使他成为我国具有国际影响和国际意义的一位诗人。文学评论家邱华栋强调,“吉狄马加是一个不同文化、不同文明之间的跨栏者,他就像一匹矫健的骏马、一个运动员来回跨越和交流”。在这本诗集里可以看到他与不同的文明、国家、民族的大诗人都能形成一种对话关系,跨越文明、跨越语言、跨越种族,呈现了一个极其丰富的当代诗坛很难见到的跨越关系。同时,天下诗人又是一家,成就了这样一本诗集。其诗作体现出一种“盛年风格”。近十年间吉狄马加创作了一系列长诗、大诗、组诗,回应了当代人类社会面临的各种各样的问题,这是当代诗人中非常少见的。

赞颂这个世界,是其诗歌的鲜明特征。诗人欧阳江河表示,吉狄马加最重要的作品是他的长诗文本,其长诗属于聂鲁达长诗体系。聂鲁达是在大地上漫游的游吟诗人,吉狄马加诗歌发展了漫游传统,将早期现代性推进到当代性,并呈现赞美性的、高音声部的诗意。“赞美与颂歌体,是长诗写作一个特别重要的传统,一般诗人不敢触碰,20世纪以后吉狄马加逆流而上,他一直在做的是保持赞美、保持希望”。文学评论家敬文东谈道,德国格罗塞、中国钱穆都认为诗起源于赞美,最早的诗是赞美的,如《诗经》中的雅、颂都属于赞美范畴。吉狄马加的诗从一开始就有一个重要特质,即背靠彝人传统。彝人相信万物有灵,人与万物之间是亲和关系,人对外界事物持赞美态度,吉狄马加把彝人的赞颂口吻带到现代诗歌创作里来,其诗中的“我”代表一种正面的抒情主人公,通过赞美、通过直抒胸臆,处理了消极性的东西,完成了对琐碎的、孤独的时代性的抵抗。“他的写作回到了孔子时代的诗教传统,重新对该赞美的东西给予赞美,从这个角度来说,他丰富了今天汉语诗歌写作的宽度和广度。”

“作为一个古老民族的诗人,我当然是幸运的,我的幸运就在于我在精神上是与伟大的彝族史诗传统相承接的。”吉狄马加强调,彝族是这个世界上英雄史诗和创世史诗最多的民族之一,他的全部写作都来自于他所熟悉的文化和这样一个强大的精神文化背景。接续史诗传统也是一个巨大的挑战,当下生活是具体的、复杂的,如何将传统与现实的写作有机联系起来,很长时间他都在摸索之中。“今天我们更需要去关注那些影响人类历史进程的各种因素。诗人不能只待在象牙之塔、游离于现实之外,如何见证和书写我们这个伟大的时代,是有责任和使命感的诗人必须去考虑的,并要在自己的写作中付诸实践。”(何瑞涓)