点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:许旸

自1982年走进上海《收获》杂志,他作为“编辑家”的身份在文学界家喻户晓,他的名字和一群有影响力的小说家一起,交织成当代中国文学史的重要拼图——

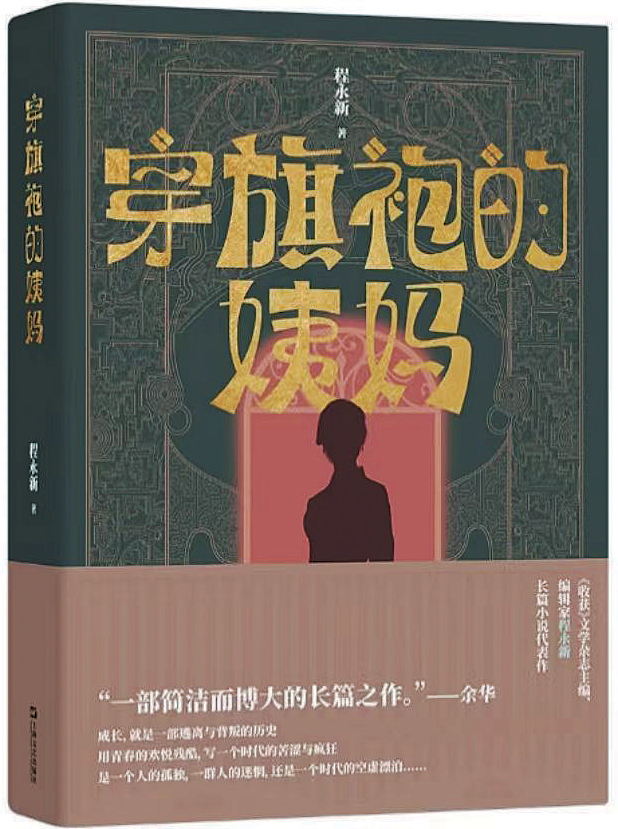

他就是《收获》主编程永新,经手发表了余华《活着》、苏童《妻妾成群》、王朔《顽主》、贾平凹《高老庄》等作品。昨天在上海图书馆的分享会上,程永新以“作家”身份携首部长篇《穿旗袍的姨妈》最新修订版亮相,这部融入他青春成长期经历的小说,迎来作家同行苏童、毕飞宇、李洱、王尧的“检阅”。

程永新首部长篇《穿旗袍的姨妈》首版于2007年,近期由上海文艺出版社推出新版。

“姨妈”有原型,但小说不是简单的自传

前不久的综艺节目《我在岛屿读书》中,程永新坦言“这本书无疑带着我的童年记忆,同时也反映了底层生活中的文化背景,这个人物值得被写下来”。那就是《穿旗袍的姨妈》里的姨妈。

小说首版于2007年,近期由上海文艺出版社推出新版。书中的男孩骆驼没有父亲,和母亲、两个姐姐寄居在孤僻古怪的二姨妈篱下,从小习惯蜷缩于自己的小天地,“恰似一个飞行员蜷缩于机舱内浮游在大千世界浩瀚天空”。少时遭际里,动物般的男孩、水果般的女孩,在偶然的交汇冲撞后,依旧要踏上各自的孤独旅程,也注定要背叛二姨妈的厚意。

回忆、沉思与梦境交织,《穿旗袍的姨妈》中,程永新用青春的欢悦残酷,写一个时代的苦涩与疯狂。“我妈有五个兄弟姐妹,几个姨妈性格完全不同,小说里集中写了一个,她平生最大的爱好,就是穿着旗袍逛旧货店。”程永新追忆,当初写《穿旗袍的姨妈》时,在成长小说的外壳下,主要思考的是与上一辈人的关系,以及人的故乡原乡究竟在哪里。“我不想把《穿旗袍的姨妈》变成一本简单的自传,还是希望通过淡淡的忧伤,情绪的流动,把一些年代的独特东西记录下来。”

小说结尾,骆驼坐火车回上海,路过父亲的故乡,“我们所说的故乡,在他的字典里仅是‘路过’。这个‘路过’背后的悲怆辛酸,某种意义上构成了民族史的一部分。”

继《穿旗袍的姨妈》《气味》后,程永新透露,三部曲正在路上,去年已写了几万字,但又忍不住想推翻重来。“余华给我推荐了哈维尔·马里亚斯《如此苍白的心》,看了非常震撼,颠覆了我对当下叙事的想法。”他郑重希望“能尽可能准确地概括这个时代”。

“父亲”的缺席,让张力的处理更显力度

好的编辑是发现优秀文字的“心灵捕手”,数十年来潮起潮落的文学现场,程永新在前沿听浪观涛。“替他人提上衣的人”,这是作家孙甘露给程永新的比喻;用苏童的话说,程永新是“我和余华成长道路上非常重要的伯乐”。活动现场,毕飞宇笑言,比起作家们“普遍的自我自恋”,程永新的“自我”隐到幕后,更多是在敏锐捕捉“别人的好”,“散发着人性的光芒”。“但不管时间的多和少,一个小说家的能力与才华,在任何地方都是不可阻挡的。”

余华盛赞此书为“一部简洁而博大的长篇之作”;评论家程德培说:“十几年了,我几度重读,总有意想不到的收获,每次都会引起我对‘如何叙述上海’这一命题的思考。身世之谜、成长之惑无疑是小说写不尽的主题。”

在李洱看来,男孩的名字骆驼很有意思,“骆驼是以被沙漠淹没的方式通过沙漠。小说讲述男孩如何在1950年代末到1970年代中后期这一历史时段,带着巨大的胃囊,穿过其中,逐渐成长。”小说中父亲的缺失,使得男孩的成长失去了具体直接的反抗对象,失去了伦理意义上的反抗意象,只能将反抗绵软无力地作用于几位女性身上,时刻有一种失败感。“至少在我看来,目前为止很多小说没人敢这样去处理人物关系。这个反抗对象的缺失,使得小说张力的力度更强了。”

苏童直言,每个人的青春都值得书写。“青春期像一只脱下来的被遗忘的袜子”,成为一个中年人,再回望袜子的酸臭味,“其实更多是记忆的香味。那些青春构成了生活中饱满多汁的一部分。很多青春期的孩子不懂什么是青春,回望时才发现曾有过这样的青春”。(许旸)