点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:黄西蒙

晚唐著名花间派词人温庭筠,以擅长写闺怨诗而著称,似乎在他的心里,住着一个情感丰富的女性,有时触景生情,生发慨叹,流露缱绻情思,尽显诗文才情。但与历史上绝大多数文人一样,温庭筠也曾有过“学而优则仕”的梦想。只是囿于现实,他总是郁郁不得志,转而进入花间丛林,活出了另一种人生。

唐代赵崇祚集、明代汤显祖评《花间集》

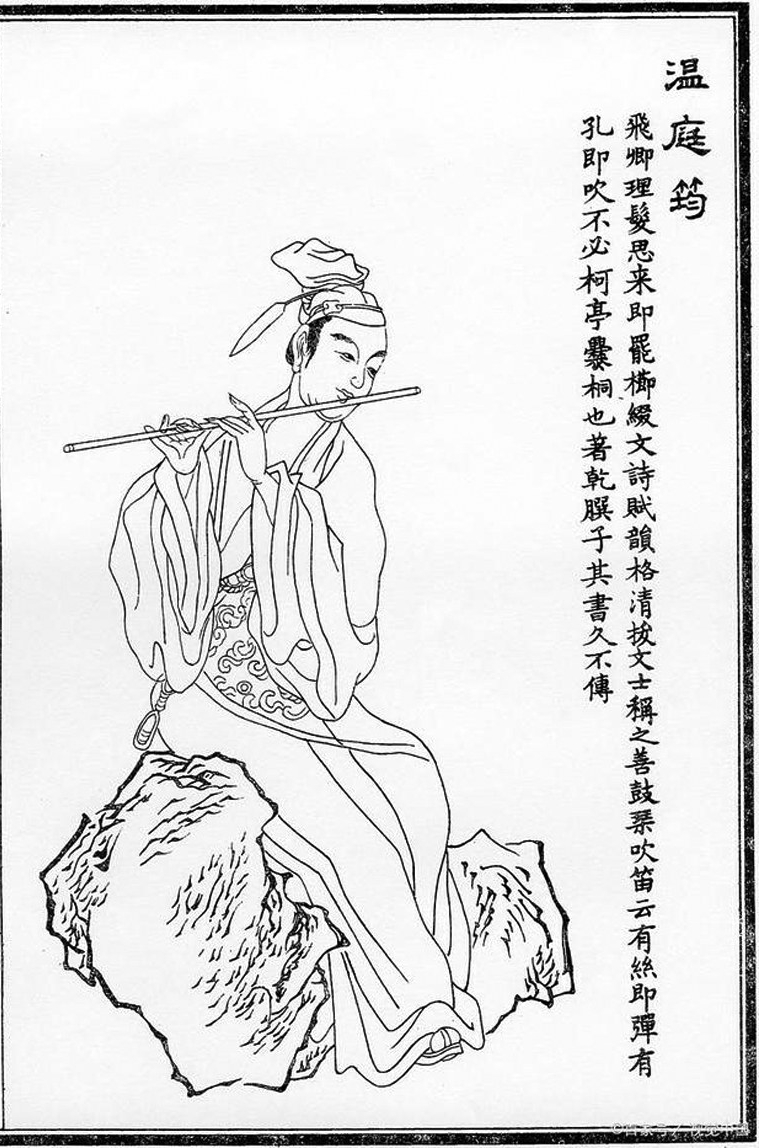

温庭筠 清代上官周《晚笑堂画传》

恃才傲物温八叉

温庭筠的先祖温彦博是唐初的宰相,一度权倾朝野,但到了温庭筠这一代,家族已经没落。温庭筠在少年时代就展现出非凡的才华,《唐才子传》说,温庭筠“少敏悟,天才雄赡,能走笔成万言,善鼓琴吹笛”,在诗文、音乐等方面都很有天赋。

但是,到了参加科举的时候,温庭筠却屡屡受挫,总是考不上进士。反倒是他帮别人“替考”,屡屡成功。“才情绮丽,尤工律赋。每试,押官韵,烛下未尝起草,但笼袖凭几,每一韵一吟而已,场中曰:‘温八吟’。又谓八叉手成八韵,名‘温八叉’。多为邻铺假手。”

温庭筠屡试不中,与他过于狂傲有直接关系,可以说,他上了考官们的“黑名单”,纵使他很有才气,却被有话语权的人们认定“品行不佳”,便从此背上了恶名,难以得到朝廷垂青。至于具体缘故,则与温庭筠几次得罪权贵有关。

据史料记载,有次在宰相令狐绹的府上,令狐绹听说温庭筠很有才华,就问他一个关于“玉条脱”的典故。这本来是在上司面前表现才华的好机会,但温庭筠却觉得这个问题太低级了,不仅直接告诉令狐绹,此典故并不生僻,出自《南华经》,也就是《庄子》,还暗讽令狐绹学问不行,读书太少。

还有一次,令狐绹觉得温庭筠擅长诗词,就请他代写几首《菩萨蛮》,还让他不要到处声张。但温庭筠不管这些,逢人便说,那几首《菩萨蛮》都是自己写的,令狐绹没水平写出来。这就犯了为人处世的大忌:要么不帮忙,要帮就帮到底,若帮了还得罪了人家,实在不算高明。

客观而言,温庭筠有才情不假,但也实在过于特立独行,放浪不羁,对于世俗礼教不屑一顾。这种做派在风流文人圈里,倒也没什么,但在一些严肃刻板的朝臣来看,确实很不靠谱。而且,温庭筠经常说话刻薄,爱嘲讽别人,很难说这是一位具有为政者素养的文人。因此,温庭筠不受各级官员待见,包括那些比较正直的大臣也不太喜欢他,也就不令人意外了。

温庭筠在考场和官场失意,便转而生出异志,频繁流连于舞榭歌台,彻底放纵自我了。或许这就是他恃才傲物的性格,必然导致的命运。温庭筠大概也是认命了,从此寄情于此,虽说在世俗层面上不算成功,却为后世留下了大量婉转动人的诗词。

超越性别的视角

从心理学上讲,一个男性能够模拟女性身份、从女性视角来表达情绪,书写世界,是一个很奇特的现象。或许是年少时代的早慧,让温庭筠过早地感受到世事无常,也对男女之事格外敏感。他频频出入风月场所,与不同地域、性格与才智的女性接触,更能对两性思维之异同,拥有超凡的体悟力。

瑞士心理学家荣格在阐释人格原型时,曾提出“阿尼玛”(anima)和“阿尼姆斯”(animus)的概念。简单来说,“阿尼玛”就是男性人格和意识中的女性形象,而“阿尼姆斯”正好相反,是女性心中的男性形象。这并非个体的形象,而是一种集体形象,就像荣格提出的集体潜意识,是深藏在人类共有的意识和记忆深处的东西。只不过,很多人没意识到自己心中的“阿尼玛”和“阿尼姆斯”,只有温庭筠等少数人有了“雌雄同体”的特殊心理体验。

常人寻找自己的“阿尼玛”和“阿尼姆斯”,或许需要通过梦境,但温庭筠可以在头脑清醒的时候,就以内心深处的“阿尼玛”为创作者,模拟女性的身份,写下大量出色的闺怨诗词。最知名的作品之一,便是这首《梦江南》(亦有作《望江南》):

梳洗罢,独倚望江楼。过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠,肠断白蘋洲。

精心打扮的女性,斜倚在楼台之上,却等不来自己的心上人。她触景生情,望着落日晚霞,悠悠江水,愁怨更深了。这番“断肠人”的缱绻情思,若非亲身体验过,恐怕很难写得如此真实。温庭筠心中的“阿尼玛”,或许已经无数次告诉他,这到底是怎样一种感受了。

温庭筠的闺怨之作集中在五代后蜀文人赵崇祚选编的《花间集》中。比如,开篇就是多首温庭筠的《菩萨蛮》:

小山重叠金明灭,鬓云欲度香腮雪。懒起画蛾眉,弄妆梳洗迟。

照花前后镜,花面交相映。新帖绣罗襦,双双金鹧鸪。(其一)

凤凰相对盘金缕,牡丹一夜经微雨。明镜照新妆,鬓轻双脸长。

画楼相望久,栏外垂丝柳。音信不归来,社前双燕回。(其二)

梳妆打扮乃闺房之举,登楼远望是相思之状,古代女子想象、思念意中人时,多有这类举动。这本来是再正常不过的行为,却很少出现在过去的诗词里。这是因为那个时代女性作家很少,温庭筠以女性口吻来写作,则弥补了诗词中的女性视角。古代男性作家假托女性来抒情,是有历史传统的,屈原的作品里就有不少“香草美人喻”。但是,那些女性色彩多为象征、隐喻,表达的还是男性作家的家国情怀与忠贞观念,少有情爱上的意蕴。但是,温庭筠的文学世界没有那么宏大、崇高,他写的就是最私人、最隐秘的女性情感,既有春闺之乐,又有闺阁之怨。

温庭筠心中的“阿尼玛”,不仅能写思念夫君的情绪,还能写闺房之乐,连女性梳妆、画眉的细节都能清晰呈现,确实令人称奇。再读几首《更漏子》:

星斗稀,钟鼓歇,帘外晓莺残月。兰露重,柳风斜,满庭堆落花。

虚阁上,倚栏望,还似去年惆怅。春欲暮,思无穷,旧欢如梦中。

甚至连女性百无聊赖、消磨时间的苦闷,都能被温庭筠精准捕捉:

玉炉香,红蜡泪,偏照画堂秋思。眉翠薄,鬓云残,夜长衾枕寒。

梧桐树,三更雨,不道离情正苦。一叶叶,一声声,空阶滴到明。

思念夫君的女性,隐藏了多少难言的苦闷?在温庭筠之前,很少有人能将这些隐秘的情绪和盘托出。即便有,也很难具有文学上的意味。似乎有如天助,温庭筠毫不费力地捕捉到女性的细腻情感,并借助落叶、夜雨、香炉、红烛等意象,展现了种种闺怨之态。这让很多读者第一次感受到来自女性视角的情感冲击,那些久久不能与夫君相见的苦痛,乃至长期思念而不得的“断肠感”,在温庭筠笔下,变得具体而可感了。

自我人格的转换

只要有了创作的感觉,温庭筠自然可以轻松地假托女性来书写,并在男女两种性别的身份和视角之间自由转换。与很多人的刻板印象不同,温庭筠不仅擅长闺怨诗词,也有不少咏史之作。还有更多难以分辨创作者性别的咏物之作,笔触细腻,兼有开阔的视野。

这首《商山早行》便是温庭筠体现两性思维兼备的作品:

晨起动征铎,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

这样的作品不局限在男女欢爱的小世界里,而是有着历史感的生命慨叹之作,必要的用典,也显出温庭筠不错的文史修养。

有一次,温庭筠路过五丈原,想起诸葛亮壮志未酬的人生,又想起自己恃才傲物而导致终身与仕途绝缘的命运,不禁生出一番慨叹,写下《过五丈原》:

下国卧龙空误主,中原逐鹿不因人。

象床锦帐无言语,从此谯周是老臣。

他也曾为马嵬坡的故事写下咏史诗《马嵬驿》:

香辇却归长乐殿,晓钟还下景阳楼。

甘泉不复重相见,谁道文成是故侯。

温庭筠在词作中,即便书写自然景物,也常带有些愁怨。如《兰塘词》所言:“知道无郎却有情,长教月照相思柳。”

值得一提的是,初唐诗人张若虚曾写下千古名篇《春江花月夜》,既婉约又大气,堪称“孤篇盖全唐”。温庭筠也写过一首类似的《春江花月夜词》,丝毫没有闺怨之作的娇柔之态,反而有了一种历史的厚重感:

玉树歌阑海云黑,花庭忽作青芜国。

秦淮有水水无情,还向金陵漾春色。

……

四方倾动烟尘起,犹在浓香梦魂里。

后主荒宫有晓莺,飞来只隔西江水。

温庭筠很擅长书写朦胧的感情,迷离的情思,那些难以被具象化的东西,在他笔下竟然有了生动的模样,还有传情的功能。就像《春江花月夜词》里的秦淮之水,金陵春色,绝非静态之景物,而是与人的情感融为一体的意境,达到了和谐而奇妙的共情状态。

可见,温庭筠能在自我人格之间自由转换,绝非仅仅擅长以女性口吻写闺怨的风流文人。温庭筠也曾有过报国的壮志,却因为自己性格与外部环境的原因,一辈子都没当上什么大官,还被后世不少人贴上“貌丑而风流”“喜欢当枪手”之类的标签,不能不说是相当遗憾的。

温庭筠最后是怎么死的,后世并不清楚。《唐才子传》就写了五个字“竟流落而死”。临终之时,温庭筠回望一生,是遗憾还是洒脱,是悲愤还是释然,我们不得而知。只是从世俗的角度揣测,不少人并不认为温庭筠是在幸福中离世的,这才让元朝文人辛文房在《唐才子传》里如此评价。纵观历代诗词名家,兼有豪放与婉约风格者并不少,但像温庭筠这样能在不同性别意识之间自由转换者,却非常罕见。

温庭筠的人生命途虽是坎坷的,但在文学史上,他却有着举足轻重的地位。或许,正是命运赠予温庭筠“雌雄同体”的人格特质,才让他从小就形成了恃才傲物的性格,这让他难以融入世俗社会,只能在诗词歌赋的世界里展示才华。这究竟是幸运还是不幸,恐怕并没有一个定论。(黄西蒙)