点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:林颐

“地球脉动,是生命的摇篮,是物种的家园,是宇宙中的绿洲。”

《生命的进化》《飞禽传》《地球脉动》《我们的星球》……这些深受欢迎的经典自然纪录片,它们全都出自大卫·爱登堡的策划和解说。他是当之无愧的“现代自然纪录片之父”,以敏锐的感知力和超强的行动力,在20世纪中叶就运用电视这种新媒介,让博物学真正实现大众科普。

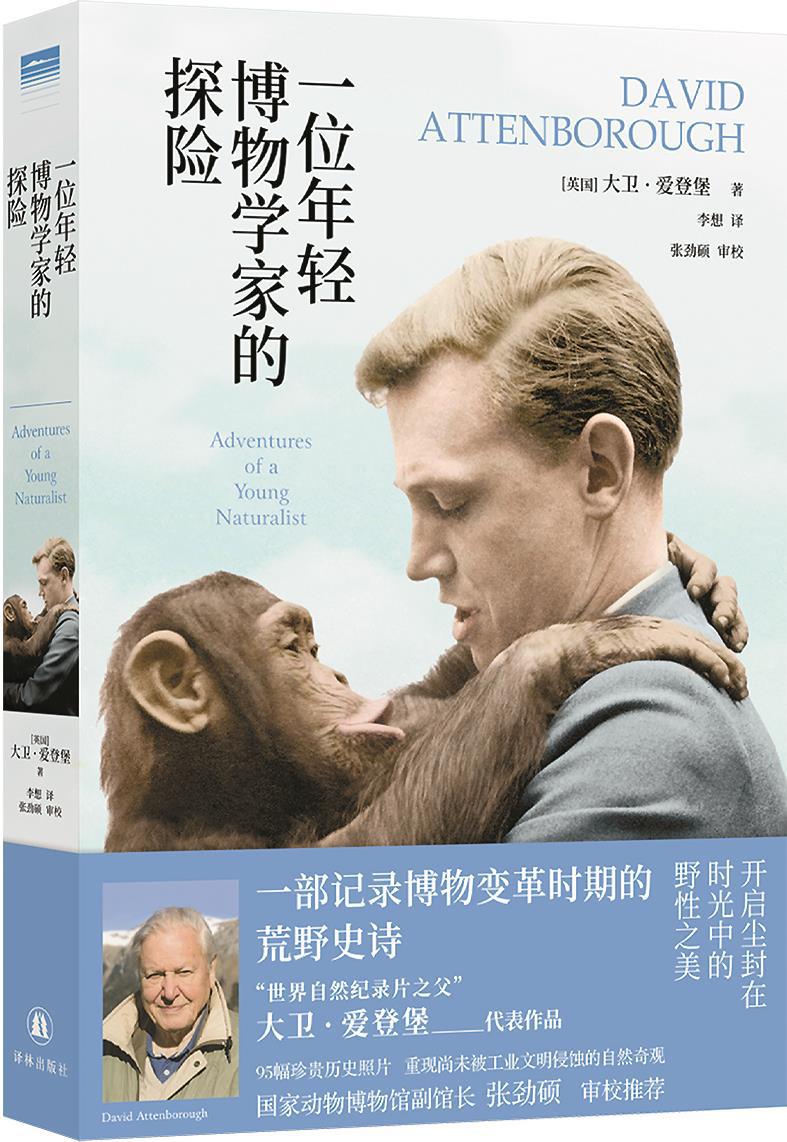

《一位年轻博物学家的探险》[英]大卫·爱登堡 著 李想译译林出版社2024年出版

初出茅庐的“探奇”之旅

大卫·爱登堡1926年5月8日出生于英格兰艾尔沃思。1952年,他进入英国广播公司(BBC)工作,担任实习制片人。那是一个飞速发展的变革时期,人人都很有想法,如果想要出人头地,就要比其他人更有想法。爱登堡分析了当时已有的动物电视节目,他的想法逐渐明晰:前往陌生之地,寻找能让观众感兴趣的动物,与它们亲密接触,用摄影记录下这个过程,让观众通过纪录片中展示的场景,身临其境地感受搜寻和捕获动物的快感。

这个很有想法的年轻人,当时可能根本就没有预料到,这个看上去不错的点子,不仅是贯串他整个人生的职业生涯的起点,而且将他锻造成为博物学家、环保主义者,以及用更宏阔的眼光看待世界的非凡人物。年轻的他可能也没有想到,有一天,他会怀着愉悦的心情,书写他的回忆录,而读者们会沉浸在他的文字里,重返他开启的发现之旅,那是一个跨越大半个世纪的恒久的、充满魅力的故事,迄今依然保持着鲜活的生命力。

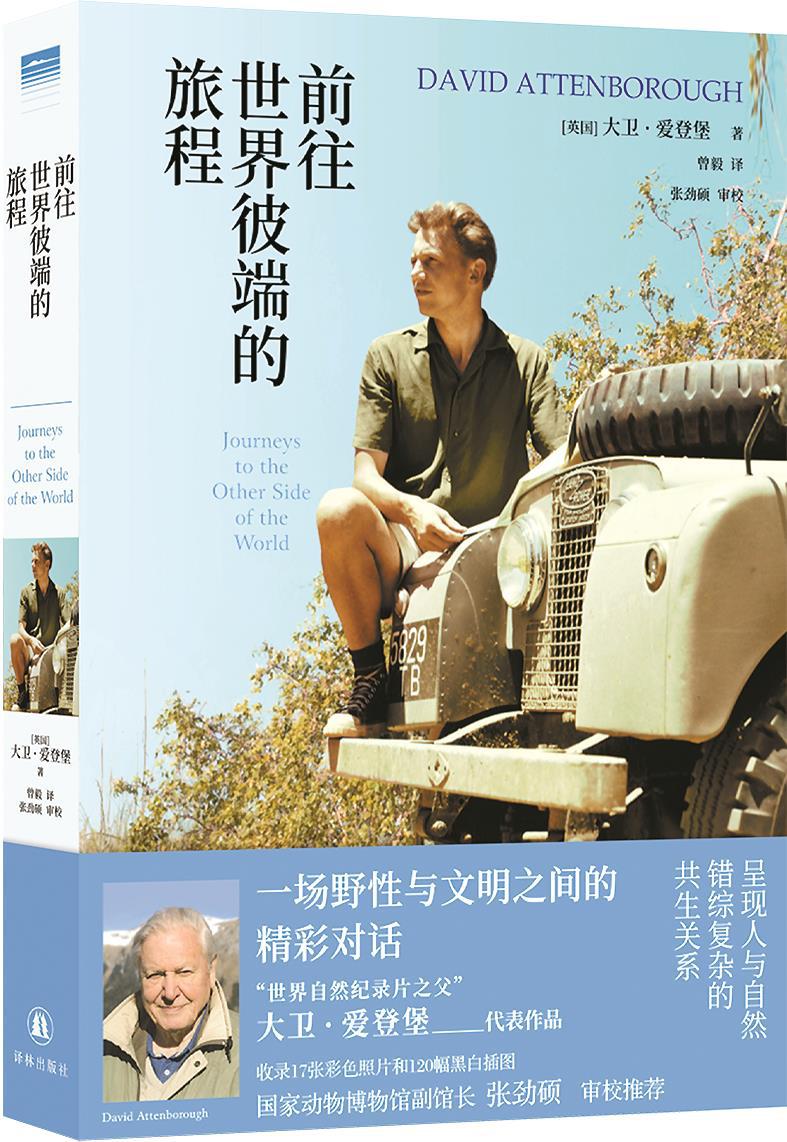

《一位年轻博物学家的探险》《前往世界彼端的旅程》,就是大卫·爱登堡的回忆录。《一位年轻博物学家的探险》原名叫《动物园探奇》,1980年首次出版,2017年再版时才改为现在的书名。而《前往世界彼端的旅程》是后续的三卷。书名的变动,其实蕴含着思想观念的更加明晰,从面向动物的猎奇的客体化行为,转向了更加注重从自我出发的、人类对大自然的认知、感觉的主体化过程,后来又变成了一种“前往世界彼端”的召唤,不再停留于人与动物,也包括了人与人、人与世界的关系的探索。

动物园探奇,这也是起初电视节目的名字,从这个名字就可以一眼明了节目的性质——“猎奇”被放在了节目要求的首位。1955年,爱登堡和同事把英属圭亚那作为节目的首站,他们在那里捕捉凯门鳄,把食人鱼抓在手中展示其锋利的牙齿,摄影记录还包括鹭鸟群飞的壮观场景等。此外,英国拥有悠久的博物学传统,这个国家向来对异域奇珍很感兴趣,因此爱登堡的团队还肩负着为伦敦动物园搜集、捕捉稀有罕见的动物的任务。爱登堡等人回国时带走了包括凯门鳄、大食蚁兽在内的一批动物。

这次行动颇为成功,完成了捕捉任务。节目的效果很棒,动物的选择很有视觉冲击力,满足了观众的好奇心。爱登堡的文字有趣生动,初出茅庐缺乏经验的这群人,手忙脚乱狼狈万分,画面感很强,他后来形成的那种娓娓讲述的解说风格与他的文字表达能力相得益彰。这两部作品所呈现的幽默与热情,时时引发读者跟着他的文字动容微笑,在获得科普知识的同时,也能拥有文学层面的享受。

爱登堡的文笔凝练优美,细节周详流畅,堪称自然文学的典范。他笔下到处都是有趣的故事:大群迁徙的蝴蝶在身周飞舞,与大蟒蛇狭路相逢的危险刹那,看见了心心念念想要寻找的科莫多巨蜥,从独木桥上滑落的生死一刻,悬挂在崖壁和高枝上拍摄的惊险场面,在吸血蝙蝠侵扰下难以入眠的夜晚……为了亲眼目睹传说中的神奇生物大犰狳,爱登堡和伙伴跋山涉水到达印第安人的营地,但是,那只偶尔被捕获的大犰狳早就进了人的肚子,印第安人答应帮他们捕获新的。结果呢?为了尽可能多得一些物质利益,土著把那些“天真的白人”耍弄得团团转,费尽周折之后,爱登堡与大犰狳缘悭一面,遗憾返程。在途中,爱登堡遇到其他科考团队,看着他们兴奋无比、满怀希望地准备行程,爱登堡却没有提醒他们,可真有点坏啊!

回归内心的“返乡”之旅

人类所热爱的,总是我们为之付出很多、并在不断靠近的过程中产生理解的物体。爱登堡没有直观地抒发自己的爱意,他喜欢用活泼生动的描述尽力去还原,在这些故事中隐藏着思想情感的变化。起初,爱登堡的精力放在了“探奇”上,他想要的是那些长相奇特、英国公众没有见过的动物,但是,渐渐地,我们能够觉察到镜头所向发生了微妙的转移。比如,科里亚博村庄的居民把水豚等动物当作亲人抚养,与孩子一起游泳玩耍,这些充满温情的家庭生活,让爱登堡印象深刻,他的回忆栩栩如生。后来,爱登堡与小熊本杰明、猩猩查理等小生命相处多时,他喂养它们,而喂养往往是双向的,就像《小王子》里,狐狸让小王子驯养他,而狐狸教会了小王子爱的真谛。

爱登堡不再只满足于“探奇”所引发的震撼,而是倾向于对动物本身的关注。只要稍加留意,我们就能注意到他的动物拍摄视角在文字的描述中发生了转变,从外部的凝视、设计拍摄画面,转向了对动物充满爱意的、尊重的、不随便打扰它们的立场。然后,他的镜头又转移向了——人类,部落族群在影片中的地位变得越来越重要了。在《前往世界彼端的旅程》里,对动物的探奇退居其次,更多的是从土著的视角去写动物,还有土著与土著们栖居其中的地理风貌、古老风俗、时间观念和自然法则等,书中充满了对各种“仪式”的描写,爱登堡似乎化身成为列维-斯特劳斯一样的人类学家。

彭蒂克斯特岛的跳塔仪式,是岛上男性居民的成人仪式,他们必须证明自己的勇敢;瓦努阿姆巴拉武岛的捕鱼祭礼喻示着,只有通过大群人的合作,捕鱼才能成功;汤加的王室卡瓦仪式,既是对王国社会结构的整体呈现,也是对这种结构的重新确认;墨利纳人重新挖掘尸体,载歌载舞,谈笑欢宴,因为死者在墓中经过了长久的静默,需要听到活人的声音;阿纳姆地的土著绘画,并不是我们以为的原住民艺术,他们是想以此记述自己文化中的创世神话;瓦尔比瑞人认为世界和世上万物都产生于梦境时代,他们要用梦境仪式巩固氏族与图腾的统一,证明彼此间的血脉联系……祭祀和葬礼、宇宙观、婚姻规则、神话,这些人类学传统的研究对象成了爱登堡晚期的拍摄对象,他希望与之建立联系的,已经超越了镜头所面对的现世的存在,他思考着超越时间法则的存在的本质以及人类如何使自己的存在更有价值。

以《动物园探奇》这样的电视片开启事业生涯的时候,大卫·爱登堡还没到30岁,满怀憧憬,意气风发,20世纪50年代,那是乐观向上的时代。使欧洲沦为废墟的“二战”开始淡出人们的记忆。整个世界都渴望向前看,向前走。技术创新欣欣向荣,为人类生活提供了便利,使人们获得了新的体验。好像没有什么能够限制人类的进步。未来令人兴奋,人类的一切梦想仿佛都会实现。但随着时光流逝,我们栖居的世界又发生了一些什么样的改变呢?

这也是爱登堡一直在思考的问题。这两本书没有囊括爱登堡全部的人生。晚年的他投身于自然保护运动,他说自己从小感兴趣的不是人类发明的律条,而是主导动物和植物生命的法则。他主张“野化”,倡导“把自然还给自然”,重新野化大海,野化大地,让渡空间给其他生物。爱登堡提供了一些或许可行的具体措施,他强调保存文化、自然和社会的多样性,他认为,适度地放弃眼前利益,可以让人类拥有更好的未来。

大卫·爱登堡用他的工作经历,也用他个人的生命历程,真诚地阐释着他是如何记录大自然,记录这个我们生存其间的世界里那些美好的事物。大卫·爱登堡的发现之旅,起初只是出于年轻人的野心,后来发展成了一种更加普遍意义上的人类对自身命运的叩问。前往世界彼端的旅程,也是从外在回归内心、由彼到此的“返乡”之旅。我们对动物的关注,对“他者”的关注,指向的都是“我”自己。(林颐)