点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:黄昱宁

《我是刑警》以38集的体量,勾勒中国刑侦司法进化史,包括技术和体制,以及围绕这两者伸展出的世态与人心。剧中刻画了老中青三代一线刑警们对于刑侦事业的投入与执着,警魂薪火相传。

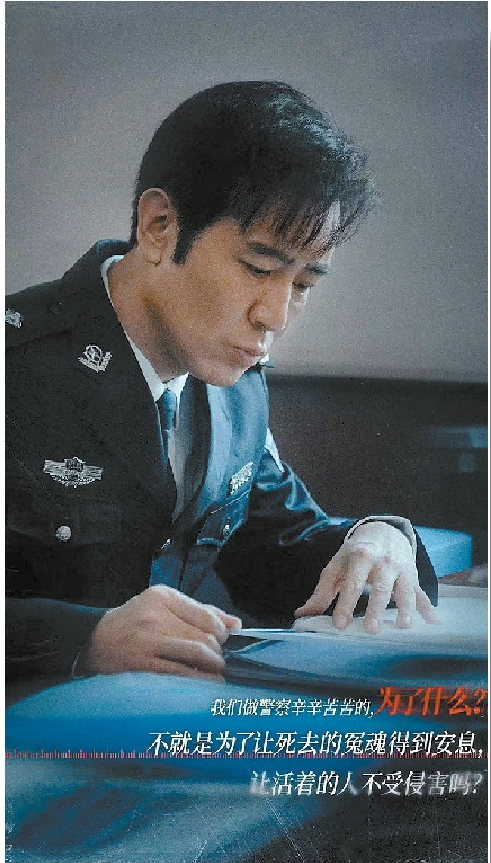

于和伟饰演男主角秦川

我不是超人

从第一集开始,《我是刑警》就跟悬疑推理类型剧划清了界线。

1995年春节矿场的一场未遂抢劫工资款大案,搭上十几条人命,现场惨绝人寰。刑警秦川和叶茂生是通过寻呼机回电才知道这个消息的。接下来的几场戏奠定了全剧的现实主义基调:逼真的条件反射——“死人了吗?死了几个”;逼真的捉襟见肘——没有时间也没有办法通知警队更多人,秦川吼一嗓子“去现场,去现场”就直奔危险而惨烈的现场;逼真的震惊与恶心——两个刑警离开现场一出门就此起彼伏地吐了一地;以及,逼真的犹疑与顾忌——满满一屋子公安干警开会,秦川在斟酌“要不要说”和“怎么说”上花的心思,一点儿都不比研究案情更少。当他好不容易结结巴巴说出自己的看法之后,顺嘴提了一句“我读大学的时候——”,这一丁点儿“显摆学历”的嫌疑立马被旁边的叶茂生给截断。他知道,没有什么职业能豁免人情世故,警察当然也一样。

“警察也一样”的观感,此后常常在各种细节中浮现。

对秦川一生影响深远的两次战友的牺牲——高所长和叶茂生——都是那么猝不及防,那样了无痕迹地融合在日常生活中。案情并不重大,意外令人扼腕,警察作为肉身凡胎、与普通人同样脆弱的那一面,被饶有意味地摆在了醒目的位置。

同样地,与秦川素有嫌隙甚至一度闹到水火不容的队长胡兵,在临近退休进入交管系统时出了事故——事故的原因是路遇逃犯,胡兵在刑警“本能”的驱使下追上去,继而在车祸中落下终身残疾。让秦川,也让观众受到震撼的,正是这种在既往作品中并不典型的“英雄主义”。

英雄绝非天上掉下来的超人,而是长期习惯、素养和信念的积累渐渐渗入了“本能”的产物——这是《我是刑警》塑造人物的逻辑前提。

与之形成对照的,是本剧营造的“罪犯世界”,同样是紧贴现实、具体而微的。

对矿场抢劫案的主犯宋小军和他老婆白玲的审讯先后进行,“钱哪有够的时候”和“日子本来可以过得挺好的”这两种价值观通过琐碎而充满烟火气的台词激烈碰撞;在偷运黄豆案中,无论是地道的形状和成因,还是盗窃团伙混合了《地道战》《水浒传》、磁力发生器和迷信拜神的“管理”理念,都不是一般悬疑剧会关注的点;在本剧最吃重的连环枪击抢劫案中,杀手张克寒在神出鬼没地犯下一连串骇人听闻的大案之余,居然也会为了跟老婆的关系而烦恼,甚至抽空冒险去办了离婚手续。

这一切都在提示我们,这部电视剧里的环境没有“真空”的成分——在《我是刑警》中,英雄不是超人,罪犯当然也不是魔鬼。

我不是神探

然而这并不是一个轻而易举的决定。作为类型文学/戏剧的重要分支,悬疑类作品的读者/观众早已形成某些思维定式。一旦编导演把笔墨放在这些有可能放慢速度、降低悬念的细节上时,就必然会对收视群体的期待构成挑战。

在《我是刑警》中,警方和嫌犯的视角常常同时展开,尤其是剧中的几个大案。在这样的平行剪接之下,没有什么秘密是藏得住的——也无须掩藏。编导想得很清楚,坚决摒弃用“负信息差”来制造悬念(用“错误”或者无用的信息干扰观众发现真相,类似于障眼法)的经典套路。老实说,即便在很多所谓“社会派”(相对于“本格派”)的悬疑作品中,敢于将悬念机制抛弃得如此彻底,也是很少见的。

在《我是刑警》中,我们听到最多的字眼是“摸排”,是万变不离其宗的“大海捞针”。

有监控之前,警察挨家挨户查人口,做笔录;有监控之后,体育馆里坐满了四千个通宵达旦看视频的人;DNA技术刚刚兴起,警方得为了昂贵的检验成本去筹措经费、央求人力;哪怕到了现在,生物技术和大数据技术日渐成熟,依然会冒出清江爆炸案这样用新技术难以完全覆盖的问题,还是需要刑警们老老实实地打格子、扩范围,直到否定完所有能否定的东西,才能剩下唯一的“肯定”。

秦川用他满脸的疲惫和直不起来的腰告诉我们:福尔摩斯一眼便能锁定嫌犯身份,波洛优雅地聊上几场天便能逼凶手露出马脚,以及马洛在城市边缘一杯接一杯灌下的烈酒——凡此种种,在真实的现代刑侦环境中,恐怕只能发挥其审美价值。

第15集,秦川在排查过程中试图“还原”嫌犯的路线,屏幕上展现了一组娴熟流畅的快切镜头,用特效“凝固”秦川周遭的人和物,只有秦川跟着“凶手”在其中穿梭——这是现代“神探”剧经常使用的超现实手法,在《福尔摩斯》或者《唐探》系列里俯拾皆是。整个画面看起来就好像摘蟠桃的仙女被定身法困在原地,任凭孙悟空在其中恣意行走。与全剧朴实的、近乎纪录片的基调相比,这一组镜头显得颇为异类。

好在《我是刑警》对这类手法使用得很少也很克制。在那几十秒里,被“定身法”包围的秦川并不像齐天大圣那么威风,反而显得惶惑无助,很快就在半路上跟丢了前方的目标——“神探”迅速变回凡人。秦川或许获得了一点灵感,但离水落石出还相当遥远。

这一组镜头的新颖之处在于——它并没有出现在拨云见日的那一刻,而是从此开启了长达八年的艰苦摸排和无悔追踪。在这部剧里,没有一个警察头上顶着神探的光环,也没有一朵云,是依靠突然发亮的金手指来拨开的。

我不只是个体

第14集的叙事节奏同样耐人寻味。秦川在接下张克寒大案之前,居然用了整整一集,才下定决心——这样写会不会拖慢节奏?叙事的必要性在哪里?

耐心看下去,我们会发现,让秦川纠结也让武英德老师过意不去的原因有两点:其一,接了这个案子,秦川个人的成长可能会转向,中断原来从地方到省部的垂直升迁路径,转而到不同的地方督办大案要案,面对各种陌生的环境。其二,这陌生的环境意味着长期形成的条块分割,意味着在尚不完善的机制中四处碰壁。在剧中,刑侦专家已经在技术上认定应该尽快并案协查,却迟迟得不到地方的配合。

一边是具有很强反侦察能力的案犯看准了条块分割、各自为政的漏洞,四处流窜犯案;另一边则是干警在无效的推诿中互相消耗。所以病床上的武老师紧紧拉住秦川的手——他要交出去的不仅是一桩大案,更是整合资源、兴利除弊的重担。秦川也很清楚,他一旦接过这副重担,那从此要面对的就不再只是技术、罪犯和证据链,而是复杂关系的艰难博弈、互相拉扯,是所谓的“工作环境”问题。

于和伟饰演的秦川,用压抑的喉音,短促的断句,游移而失焦的眼神,把“工作环境”这四个字咬出了力透纸背的含义:

“苦我也不怕,我怕的是,事干不成。我越来越知道,破案子是难,但更难的,是要有工作环境,是要能调动资源。”

武老师病了一次,又伤了一次,病床上两次近乎“托孤”的言行(“再不搞就真的不行了”),才最终磨成了秦川的决断。这样的情节看起来既不跌宕也不激烈,但潜台词异常丰富。人物的盘桓与纠结,前景的未知与胶着,一切尽在不言中。

值得一提的是,在整整这一集“文戏”中,演员可以调动的手段很少,声台形表都给塞进焖烧锅文火慢炖——端出来的菜色,却得具备《红楼梦》中所说的“宛若含着千斤重的橄榄”般的表现力。于和伟做到了。他的表演让我相信,在个体与环境的相对论中,秦川最终找准了自己的立场:每个人都不仅仅是个体,每个人都是“工作环境”的一部分。如果没有现成的可以“干得成事”的环境,那就通过“干一件事”来改变它。

我就是刑警

文本细读就像探案,在厘清了“我不是什么”之后,离“我是什么”和“我想表达什么”就不远了。

《我是刑警》的时间跨度长达30年,空间跨度遍及天南海北(都囊括在虚拟地理概念“中昌省”中),绝大部分用实景拍摄,叙事风格乍一看颇有几分像纪录片——然而它不是纪录片,更不是“伪纪录片”。

无论是煞费苦心构建的时空图景,还是素材遴选(不看重情节的离奇曲折,能在多大程度上折射时代变迁才是首要标准),本身就体现了强烈的叙事野心:以38集的体量,勾勒中国刑侦司法进化史,包括技术和体制,以及围绕这两者伸展出的世态与人心。在这样的主题统摄下,每一个故事都是这巨大画幅里的一块拼图——它们的意义,是在与其他拼图的互相对照和拼接中才得以凸显的。

如此雄心勃勃的框架会不会对叙事造成压力?当然会。所以,我们有时候会感到密度过大,有时候又觉得信息传递中有冗余成分可以精简,有时候还会看得出转场过渡有生硬和说教的痕迹(比如第23集中通过讲课的方式提出新技术环境中还需不需要老刑侦经验的问题)。

当然,最突出的还是那个老问题:选择这样介于现实主义和自然主义之间的风格,是以彻底牺牲悬疑性,大量淡化戏剧性为代价的。那么,《我是刑警》究竟凭借了什么,拉住了这么多观众?

靠结实的人物。作为在这部作品中穿针引线的人物,秦川这个人物既担负着繁重的功能性,也必须以完整的成长弧线来维持与观众的情感连接。清江爆炸案时期,秦川在除夕与家人通话,头顶上满天星斗,脚底下黑色泥土,耳边是电话里传来的烟花绚烂。那片刻的释然,人物在半梦半醒中神游的状态,是足以击穿人心的神来之笔。

靠结实的细节。审讯室里给宋小军端来的挂着勾芡的锅包肉,白玲手上的冻疮(所以她一直在狠命地搓),张克寒对着超市监控的挑衅眼神,以及他手里拿着的“西班牙面包”(因此,秦川在看到这段视频时会大喊“看,西班牙面包,我们丢不丢人”;也因此,于和伟能把那种微妙的失控感,释放得如此真切自然)。凡此种种,都体现了剧本、场景以及服化道的一丝不苟。这些充满逼真细节的规定情境给了演员最充分的信念感,是所有“演技”得以充分施展的前提。更何况,走进这些情境的,是像于和伟、富大龙、丁勇岱、马苏这样的好演员。

想起一个细节。秦川在会上提出“给嫌疑犯画像”的刑侦理念,如何一步一步,一笔一笔地从茫然无绪的线索中逼近“真实”的形状,旁边有位刑警插嘴说——“这不是编剧该干的事儿吗?”

“没错,这活儿就像编剧!”

听到这里,我忍不住微笑起来。这句台词算不算积累了几百万字素材的编剧偷偷给自己的一个小奖赏?我觉得算。

(作者系作家、翻译家、评论家)