点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:梁 波

近日,第二届“中国书法大厦杯”书法大奖赛的评审工作引发关注。赛事设置了六个特等奖,单项奖金高达50万元,总奖金超过600万元,堪称当下中国奖金最高的书法展览。不过相比高额奖金,更吸引人的是它的评审模式:它采用了网络直播,实时公开评委现场打分、评议表决的全过程。此举首次将书法评审工作全程、公开地置于公众视野中,在中国书法展览史上具有开创性意义。

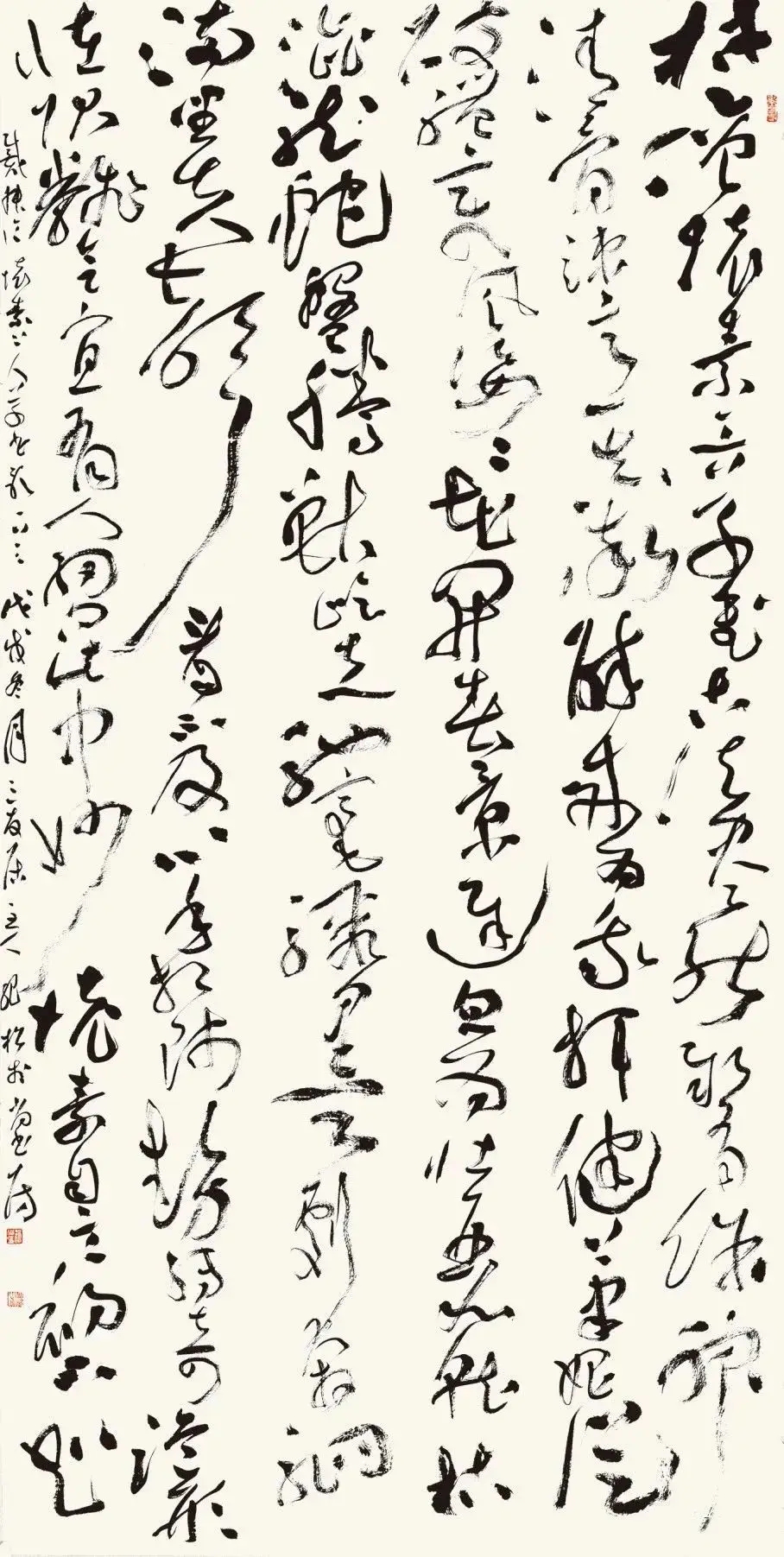

第二届“中国书法大厦杯”书法大奖赛 特等奖获奖作品

直播评审的积极意义

长期以来,书法展览的评审多在相对封闭的场馆空间中进行,公众无法了解和参与评审进程,因此难免发出“暗箱操作”“人情票”“关系奖”的质疑声,书法展览评审的公信力受到严重损害。本次评审,主办方通过实时、无剪辑的直播,将初评、复评、终评、审读、评奖等流程彻底公开,全程都处于公众的监督之下。评审流程的透明化保证了评审程序的公平性,回应了公众的关切,保障了评选结果的权威性,也为今后各类艺术评审树立了一个可借鉴的先例。

所谓“文无第一、武无第二”,艺术评比不同于体育竞技,它往往包含客观技法与主观审美两方面,价值评价体系十分复杂。在中国,书法有着最为广泛的群众基础,门槛较低,具有日常性,但要真正进入艺术层面,除技法能力、天赋经验外,还关乎主体的学识修养、道德精神,是中国文化最具抽象性和概括力的艺术门类。特别是近年来,丑书、乱书、射书、吼书、江湖体、老干体等名目层出不穷,其中有对书法在当代如何创新发展的探索,有以书法为噱头,力搏火爆的包装,也有基本书法素养缺失的自行其是,传统书法评价体系面临严峻挑战。因此,与绘画、音乐相比,书法的审美分歧更为巨大,书法爱好者与专业书法家之间、甚至专家内部都存在着审美不一致的问题。书法审美共识的匮乏,正是书法展览评审屡受质疑的根本原因。

传统的封闭式的书法评审,呈现结果而遮蔽过程。网络直播接受大众的审视和监督,通过屏幕构建起一个无门槛的书法审美交流场域。直播中,广大书法爱好者可以跟随评审打分,并对照自己的判断,学习从评委的专业视角和审美思维去审视作品,从艺术本体出发去理解书法。大量书法主播可以实时评论、网友能够通过弹幕、连线等方式参与评审,这种互动体验使原本封闭、学术性的评判过程转化成为一个直观、动态的公共审美教育课堂,公众不再只是信息的被动接受者。而评委在全程监督的情况下进行评审,也需要给出令人信服的专业依据,不能依靠瞬时的感性好恶。这推动书法评审从单一的“感觉式”“印象式”审美观点,走向更加学理化、系统化的艺术批评。

更为重要的是,这种直播评审让书法专业人士和民间爱好者在同一场域中一同表达、倾听、交流,破除了所谓书法“专业”与“民间”的隔阂。同时,直播评审引发大量网友围观,成功破圈,使书法评审从一个小众的专业行为,扩展为具有广泛社会关注度的公共议题,为书法艺术普及和文化生态建设提供了新可能。

新形式带来新挑战

直播评审这种新形式在带来破圈效应的同时,也在网络语境下衍生出新的问题。

书为心画,书法的鉴赏需要长时间地静观、品味和反复琢磨,经典之作更是需要历史的淘洗才能完全显现。而直播限定了时空,评委需要在现场瞬时完成审美解读,限时的评判和书法审美延时性的矛盾便会突显,容易造成误判。

网络直播也会让评审活动的性质发生微妙的变化,单纯的专业学术活动,极易演变为大众围观下的综艺真人秀。评委不只是面对作品和同行,还需要面对无数观众,他们既是评审专家又是公众人物。在公众视野中,评委可能为了避免争议,趋向于保守、从众的评价标准,给出相对中庸的分数,从而削弱了艺术评判应有的个性和锐度。所以在个性化表达上创新的作品,尽管有一定的超前性、探索性,但还是不被普遍理解和接受。因此,当大众喜好与专业判断之间出现分歧时,评委面临着坚守艺术标准还是屈从流量压力的考验。

更为核心的问题是网络直播评审对书法创作本体的潜在影响。在当代中,书法展览对书法人才的选拔和培养,起到了不可替代的作用,但同时入展也几乎成为书法家被承认的唯一通道。因此,迎合展览要求、展厅效果和流行风尚的“展览体”出现,其一味追求视觉冲击力,强调章法、用墨的极致对比;技术上炫技,匠气十足,缺乏自然的性情表达;什么流行写什么,什么容易入展写什么,追逐热点,缺乏个性和创新,容易受到诟病。网络直播也天然倾向于追求视觉效果,在屏幕的方寸之间,那些尺幅巨大、形式夸张、具有强烈视觉张力的作品更容易脱颖而出。相反,那些尺幅较小的作品,如小品和手札等,就算内在精致、韵味深长,但在镜头的快速切换中也极易被忽视。而对于现场的评委来说更是如此,从目前已经评选出的优秀作品来看,几乎都是此类风格。这是偶然现象还是整体趋势还有待观察,但值得警惕的是,此后书法创作是否会更加追求制作化、形式化的直播效果,从“展览体”走向“直播体”?

此次网络直播评审,意义超越了展览本身。其对书法评审“透明、公正、公平”的追求和努力值得赞许,未来可引入线上线下结合、大众评审参与等方式,设计出更加科学、合理的直播评审机制,引导创作回归书法本体价值,真正遴选出具有传统风貌和时代精神的优秀作品。促进书法艺术的健康发展,是我们的共同目标。

(作者系兰州大学文学院副教授)