点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:刘上生

一

“开谈不说《红楼梦》,读尽诗书也枉然”。在“红学”炙手可热的风气里,艺术大师黄永玉是一个另类。他说:

《红楼梦》我不大看。一直到现在也不大看。我觉得没趣,看过很多遍,就是深入不进去。很多有学问的人都喜欢,毛主席也喜欢《红楼梦》,我就不喜欢。(转引自杨得元《一得斋记:豁达》,钱江晚报2023-6-19)

我不喜欢《红楼梦》。啰嗦的,都是男男女女、吃吃喝喝的那种事情,我就很不耐烦。二三十岁之后才体会到里面的一些妙处。那些妙处主要是记那些感觉。我也不想记《红楼梦》里的人。《红楼梦》我说不上十个人,颠三倒四说不清楚。但说《水浒传》的人,我就说得很清楚了。同我生活很接近,我就能够熟悉了。《红楼梦》不是我生活范围里的事情。《儒林外史》我就很欣赏。欣赏它那种感觉,对生活的洞察力。(《黄永玉:艺术上没有新旧,只有好坏》,转引自《珠江美术》2020-3-24)

并非有意唱反调,这是体现其坦诚个性的真话。作为艺术家的黄永玉很重视感觉,感觉是审美的基础。不同的人有不同的审美感知,燕瘦环肥,各有所爱,这与“生活圈子”、审美个性等各种因素有关。黄永玉说的是一个真理:喜不喜欢与好不好不是一回事。

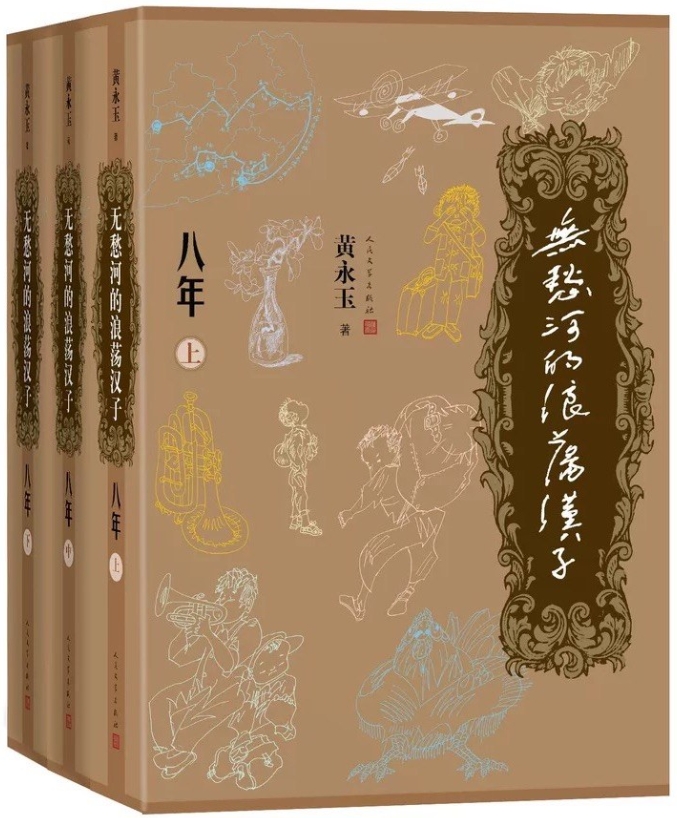

然而,在黄永玉的作品里,人们却依然可以看到《红楼梦》的投影。特别是他的自传体长篇《无愁河的浪荡汉子·八年》(上中下,人民文学出版社2019年版。以下只注明页数)刻画的自我形象——少年张序子,存在一个沦肌浃髓的贾宝玉的精魂。这使人们在欣赏作家的美好创作时,不禁感叹,《红楼梦》的魔力无处不在。你可以不喜欢它,但只要你是人性美和艺术美的追求者,就不可能不被笼罩在它的光圈之下。

二

黄永玉创作自传体《无愁河的浪荡汉子》,与这部带有曹雪芹自叙传因素的《红楼梦》颇为相似。《八年》只是这部超长篇巨制的第二部,其所叙序子年龄段(12至20岁)与贾宝玉也极为接近。然而,张序子却绝不同于贾宝玉,相反,出生于湘西教育世家,带着文明与野性双重基因的少年张序子极为反感贾宝玉。他说:“贾宝玉是一颗老鼠屎,放在哪里都是祸害,都是负担,都是废物。尤其对女孩子伤害大。女孩子们心头那根线全让他一个人提着,干嘛呀他?凭什么呀?……我不喜欢对女孩子用这种态度,我不希望世界是那样的。”(《八年》中,409-410页)

序子酷爱读书,但他认为《红楼梦》无聊:“书里头的人无聊,看书的人也无聊。”“就里面一窝人,好吃懒做,为一句话,一件小事,怄半天气,鼻涕眼泪闹成一团,一群老小女人围着一个小少爷团团转……”为此,他同吴娟等朋友发生争执辩论。(中,545页)

序子的偏激是可以理解的。无论是个性和“生活圈子”,生活在二十世纪前半期动荡时代的少年张序子同十八世纪的贵族少爷贾宝玉相差太远。序子十二岁就因贫穷离家,独自在外漂泊求生,面对迷茫的未来和复杂险恶人世,怎能认同“富贵闲人”贾宝玉的养尊处优与无所事事?怎能理解贾宝玉同他周围女孩的缠绵旖旎呢?

三

可是,贾宝玉并非一般的贵族公子,而是曹雪芹创造的具有极高概括力和丰富内涵的艺术典型,当黄永玉描写张序子最反感贾宝玉的少年时段时,序子的情感世界,却活着贾宝玉的精魂。

这是序子的青春初期。经过几年漂泊,序子有幸进入了闽南战地服务团。他的周围经常有两群人,一群是他的同性朋友,另一群则是仰慕着他的女孩子。由于序子年纪小,性格开朗,幽默风趣,显露出来的美术才华(绘画,特别是木刻、剪影)又十分突出,那些或与他同龄,多数比他大、甚至已经有男朋友的女孩子总是到他的房间来玩、谈笑、吃东西,跟他一起外出,而序子对其中几位无法不“情动于中”。

他的第一幅人物木刻是为团里出演话剧《家》的同龄女孩陈馨刻的。陈馨很高兴地把它贴在了床头。陈馨喜欢序子,但序子没有回应,他明白自己的现实处境和未来的不可知。他说:“我不敢和她好。我晓得她可爱。我怕伤了她。如果我们两个好了是只有现在,没有将来的。”二人最终在陈馨的嚎啕痛哭和序子的无可奈何中分别。(下,295页)但序子始终藏着心底的爱。书中特别写了一段七十多年后,老年黄永玉向陈馨的独白:

“陈馨呀陈馨,我在向你问好。你身边还留着我给你刻的那幅木刻像吗?你看你那时候多漂亮!不管你眼前童颜鹤发还是皱纹满脸,你都是有过美丽高峰的丽人!人生就是如此。年轻和美丽留不住的。我们是同年,我九十三你当然也九十三了。我还真想打听如今你在世界那个地方?你有多少亲人?多少朋友?你看不到这一小段信息时,周围有没有人看得到?会不会转告你?或是,你已经早离开这个世界,没有什么亲人,一个人埋在被人遗忘的山上。那么,还有我在想念你。我有天也不在人世之时,书上这些字留下了。我们一起在书里藏身……(中,599页)

序子又应蔡宾菲之请为她刻了背景为两枝蜡烛的木刻像。蔡宾菲是他心中的女神,已经同小提琴手陈逊恋爱。书中如此描写序子的心情:

序子把它拓印出来,双手捏着拓片对宾菲的灵魂说:“把你刻好,才知道我是个伟大的木刻家。你是‘蒙娜丽莎’,我就是‘达·芬奇’。你不‘微笑’,仍然是‘蒙娜丽莎’,我不长大胡子,仍然是‘达·芬奇’。我送你一张拓片,你留到永远。你最好把它装在一个玻璃镜框里,我估计以后你也走不远,你跟着你那小提琴家好好在泉州过一辈子。我不行,我翅膀痒,非飞不可。我不单觉得你漂亮得少见,性情也是少见。我不相信以后还会遇见和你一样水平的人。如还能见到你那是好事,见不到,想起你也美……行啦!”(中,615页)

序子的异性朋友,还有“一直欣赏”序子“是个有意思的弟弟”的吴娟。一次,序子兴高采烈地谈起自己的家乡,他们之间有一段精彩对话:

“你不知道我的朱雀城是几个民族合居的地方,要多美有多美。四季有好听的声音,四季有好看的颜色,四季有好吃的东西。你等着吧!只要我没牺牲,抗战胜利了,我陪你到朱雀看看,去住一段时间,我一点一滴地给你介绍,每一个角落,每走一步都不放过,我熟得很……必定让你信服和喜欢一些事情……”序子说。/吴娟笑笑:“唉!小弟小弟!要真有那么一天多好!”/“这念头一点也不奢侈。”序子说:“只要我稍微长大一点,比方说,我的画,我的木刻,能买得出几个钱,我就把你呀,宾菲呀,芳丽呀,崇淦呀,甚至陈馨这帮人都请到朱雀去……”序子开始讲梦话,“眼前不行。我一个月薪水买张到福州的汽车票都不够……”/“你怎么专邀请我们女的?”/“喔!喔!是的。当然还有渊深、成月、培芳这些狗蛋们……”序子说。(中,589-590页)

热情童真,多么可爱的少年序子形象。在序子的内心里,那些亲近女孩的地位是排在同性朋友前面的。这种气质,使人联想到贾宝玉。贾宝玉说:“女儿是水做的骨肉,男人是泥做的骨肉。我见了女儿我便清爽,见了男人,就觉得浊臭逼人。”这种惊世骇俗之论当然包含曹雪芹附加的社会学批判。序子却是纯粹少年的心理,他说:

女孩子跟男孩子不一样。跟男孩子来往,像教科书,本本差不多,跟女孩子来往,像小说诗歌,本本不一样,给你惊喜。(下壹,236页)

他的情感清晰又朦胧,热烈又干净。这种对青春少女的喜爱、体贴,对女性美的崇拜以及纯真无邪的两性情感,同贾宝玉的怡红心性何其神似!上世纪六十年代,著名评论家何其芳提出典型“共名说”,认为应该从广泛的人生和人性角度认识典型意义。例如,贾宝玉就是“为许多女孩子所喜欢,而且他又多情地喜欢许多女孩子的男孩子”的“共名”。(何其芳《论红楼梦》,人民文学出版社1963年版)从这个意义上看,黄永玉笔下讨厌贾宝玉,却同样保有少年美好青春情性的小男孩张序子不就是上世纪四十年代闽南战地服务团里的“贾宝玉”吗?

四

黄永玉的自传体长篇并非像曹雪芹的《红楼梦》,要“使闺阁昭传”。他以张序子为中心,展示民国时期特别是八年抗战期间的广阔人生和各种人物。序子是一个有着可贵的“大爱”情怀的人,他曾为打抱不平丢了学籍,也曾抱着遗落在深山的抗战士兵的颅骨痛哭,他有许多恩深义重的同性前辈和同辈朋友。他心中的第一棵白杨树,是三岁时爹妈受难时保护他两年的保姆王伯;第二棵是在集美学校的女同学洪金匍,序子因为严重偏科,留级五次,“大家都觉得我没有意思,只有她劝我不要泄气,看重我……在精神上收留我。”(下,133-134页)。他永远怀念的虾姑,两人相处时间极短,只在流浪期间带他出过一次海,却视他如同亲人,临终前等候他,直到序子赶数十里夜路见到最后一面才瞑目。这是作品最动人的篇章之一。(中,182-185页)序子同军官女儿张梅溪热恋,其家庭反对,序子在逃难时尽力为张家服务,反被冷落,梅溪毅然出走追随序子,实现自主婚姻……(下贰)

序子对女性的情感,不但来自特殊气质,更来自于对女性被压迫的不平现状的切身体验,这使得他更加关注女性的命运:

序子说:“我幸好没有活着的姐姐妹妹,都早死了。幸好!幸好!要不然我听到她们天天在家乡受苦,我会杀回去的!弟弟们是男人,熬得过苦,没有机会,怎么都活得下去。姐妹不同,世界对他们天生的不公道!你不晓得我们那地方做女孩子的苦处,一旦嫁进山里,连‘停船相借问,或恐是同乡’都没有。天底下,就他一个孤零零的人,老虎都不忍心吃的。”(下壹,236页)

他更懂得世界对女性之不公,赞扬家乡“尊贵妇女,保护妇女”的传统(中,589页),批评袁枚“对女性毫不尊重的混账理论”(下贰,559页)。贾宝玉虽然有叛逆性的“清净女儿观”,却缺乏社会体验和行动能力,所以序子对贾宝玉不满。但曹雪芹“千红一哭,万艳同悲”的历史观照和艺术构思却在影响着黄永玉的写作。难怪序子一再提到《红楼梦》,因为他心中其实时刻能够感受到《红楼梦》的光芒照耀。

在描写技巧上,黄永玉也善于从《红楼梦》取法。不同内涵、层次的两性之情被他把握得恰到好处,描叙得极有分寸。

就情感分量和亲近程度而言,蔡宾菲在少年序子心中是第一位的。他见到的第一印象就想到《飘》里的郝思嘉。作者写道:

序子很少见过身材、轮廓、谈吐这么优雅的人。她长着长睫毛,看你的眼神仿佛隔着一条朝晨的雾河……人遇到美,有时是爱,有时是肃穆崇敬。序子一点也不喜欢任何人冒犯这种境界。美,是一种神会,一种闪电般的觉醒,雕刻于终身不忘的心碑之中,一种带檀香味的抒情。”(中,369页)

这就是艺术家的女性审美观。“世上往往‘欣赏’比‘拥有’更美。”(下壹,43页)“‘美’和‘亲’不一样。”(下壹,365页)他与蔡宾菲的关系,是一种心照不宣的知己至情,“没有爱情的开端,没有婚姻的下场。”当宾菲男友陈逊遭到陷害被关押的时候,序子是宾菲唯一信任的信使。他们的亲近始终保持着距离。(类似贾宝玉和晴雯的情感特点)然而,一次偶然事件的拥挤让序子同宾菲有了肢体接触:

“看热闹的围成一个圈。几个男女满头汗水正忙着救死扶伤的神圣工作。拥挤之间序子感觉有只手腕搭在肩上,歪头一看是宾菲,便呆着一动不动,免得惊醒这番信任。心跳得快碰上牙齿了,还闻到一股温暖的头发味。

这状况有好久呢?不清楚。希望它一百年,也可能三分钟。”(中,380页)

性心理学认为,男女之间的肌肤接触可以引起一系列生理和心理反应,包括刺激所谓“爱的荷尔蒙”激素分泌。这几句对少年序子无意触及所爱者的心理描写真是神来之笔。读到这里,人们或许会很自然地联想到《聊斋》中的《娇娜》故事。当孔生患痈肿,狐女娇娜为其手术割治时,“生贪近娇姿,不惟不觉其苦,且恐速竣割事,偎傍不久”的心态描写,“异史氏”称娇娜是孔生的“腻友”,这表明蒲松龄对两性之间真挚友情的美好理想。而《红楼梦》第30回贾宝玉看薛宝钗褪红麝串的“呆”状更生动写出两性肌肤相近时的微妙心理,与序子之“呆”态相似,却又有所爱与非所爱的明显差异:

“宝钗生的肌肤丰泽,容易褪下来,宝玉在旁看着雪白一段酥臂,不觉动了羡慕之心。暗暗想道:‘这个膀子要是长在林妹妹身上,或者还得摸一摸,偏生长在他身上。’正是恨没福得摸。忽然想起‘金玉’一事来,再看看宝钗形容,脸若银盆,眼似水杏,唇不点而红,眉不画而脆,比林黛玉另具一种妩媚风流,不觉就呆了,宝钗褪了串子来递与他也忘了接……”

它们都是极品“美文”。这些描写,有内心涟漪,神魂激荡,却都不存邪念。序子与宾菲的情感最后以唯一的一次拥抱“闻着她的头发味”结束。(下壹,370页)人们不但可以看到不同时代的人性相通,还可以看到文学描写的继承取法,特别是《红楼梦》的笔法影响。

曹雪芹强调他的书“大旨谈情”,批评“大半风月故事,不过偷香窃玉、暗约私奔而已,并不曾将儿女之真情发泄一二”(第一回)。他写贾宝玉和“金陵十二钗”诸册年轻女儿的故事,不只是为了写出爱情婚姻悲剧,也把发泄“儿女之真情”即展示人性美、憧憬美好人性作为重要目的。在这一点上,黄永玉对少年张序子和他的朋友们的描写,与《红楼梦》的创作目标是完全一致的,贾宝玉的童心世界和对女性美的欣赏崇拜与张序子的纯净艺术气质也是完全相通的。在中国古典小说中,《红楼梦》是“儿女之真情”描写的巅峰和集大成者。而黄永玉先生不但创作了那么多精彩绝伦的美术作品,还通过自传体长篇《无愁河的浪荡汉子·八年》,为当代文学长廊贡献了可爱的少年张序子形象——一个人性美追求者、女性美崇拜者和艺术精灵的磨难与成长经历。黄永玉不喜欢《红楼梦》,但他在描写“儿女之真情”,展示人性美和艺术美的时候,也同样被《红楼梦》滋养着,证明“真情”与美感乃是艺术的真谛,也是《红楼梦》伟著魔力之所在。

(作者系湖南师范大学文学院教授,中国红楼梦学会学术委员会委员)