点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:沈 昭

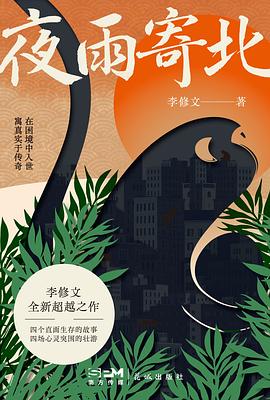

四月初,鲁迅文学奖得主李修文最新小说集《夜雨寄北》由花城出版社出版,这本小说集收录了李修文2024年在《花城》杂志的“李修文专栏”发布的中篇小说《夜雨寄北》,短篇小说《木棉或鲇鱼》《灵骨塔》《记一次春游》四个作品。

从小说家出道后又从事编剧多年,写作了多部散文,现在李修文再次回归了小说的创作,有了更加清晰的精进与超越。“我想要探讨的是我们人在面对时代、面对自身处境的时候,有没有可能找到一种所谓的和解,人在困境当中要如何与自己和解,这些故事大多谈论的都是这样的问题。”4月12日,在接受扬子晚报/紫牛新闻记者采访时,李修文这样说道。

书写人与时代的关系

《夜雨寄北》中的四个故事亦真亦幻,以魔幻为表,现实为里,反观社会洞察人心。小说《灵骨塔》讲述了一个非常奇特的事件,三方势力为了解决各自的生活危机,不约而同跑去白鹿寺灵骨塔中偷盗故事主人公、死者林平之的骨灰盒,在这起骨灰盒争夺战中,这位投资失败最终死亡的企业家林平之的故事被慢慢地拼凑出来。“我们今天所看到的很多所谓的成功人士,实际也处于各种各样的一地鸡毛当中,往往大众对这些人的认识和这些人的自我认识之间存在一个巨大的鸿沟,这就让我想起了金庸小说里林平之这样一个人物。”《笑傲江湖》中的林平之是一个亦正亦邪的人,他在尔虞我诈的江湖斗争中逐渐扭曲,“我觉得金庸笔下的林平之是一个非常可信的人物,他有软弱、抱负、野心和欲望,想要改变这个世界,但自身也被世界改变,他很像我想要写的这么一个主人公。”

对人与所处时代之间关系的书写同样体现在小说《夜雨寄北》当中,这篇小说讲述的是主人公在不同的人生阶段和猴子小丹东之间发生的故事,“其实这个故事是有原型的。”多年前李修文在做编剧工作时认识了一位女演员,她养了只猴子当宠物,这给他留下了特别深刻的印象,“我老在想,时代在变化,人的境遇发生了变化,猴子也不断变化,某种程度上时代的特征也映射在它的身上,猴子既是客观存在,也是主人公的一个心魔,她和猴子互为彼此。这篇小说所讲述的既是人与时代的关系,也讲述人与自己心魔之间的关系。”小丹东是主人公内心的一个投射。

在书写人与时代关系的同时,探寻与自我和解的可能性也是这部作品的重要主题。去年获曹雪芹华语文学大奖的小说《木棉或鲶鱼》讲述主人公于慧与年长的老欧一起去南海海岛旅行,却在岛上意外遇见她以前的恋人小田,多年的爱恨情仇集中在了短短的几天海岛度假当中,“这个故事提出的问题是主人公是要与现在的丈夫和解,还是要与压迫过自己的、对自己造成了痛苦伤害的过去和解又或是说与身为病人的自身和解。”到最后作者也没有给出一个明确的答案,“我觉得小说并不是解决问题,更重要的应该是发现问题,它最有魅力的地方在于在很多习焉不察的时刻告诉读者,事情可能比你想象的更加复杂。”

“蒲松龄时刻”依然存在于我们身边

在《夜雨寄北》的自序中,李修文写道:“在重新开始写小说之后,当我回头去看十几年的浪荡生涯,我竟然确信,自己曾经目睹和身经过许多‘蒲松龄时刻’。”蒲松龄的小说对他有着特别的影响,在过去的几十年中,李修文在全国各地到处奔波着写剧本,他所认识的人、接触的领域越来越多,脑子里自然而然会涌现出很多想法,散文成为他思想情感的一种及时表现方式。

从某种程度上来说,再次写小说的契机就是阅读蒲松龄,“当我一遍遍地读蒲松龄小说的时候,我发现他那些小说不完全是奇幻的幻想,更是现实主义的作品,某种程度上来说他描写的那些处境依然存在于现实生活中。”在自序中李修文讲了这么一个故事,他在三亚海边看见一对夫妻,妻子一边搀扶着中风的丈夫做复健,一边埋怨二十多年前身为厂长的丈夫让自己下岗的事,这让他想起了蒲松龄的小说《种梨》,“一颗梨核被道士种在土中,随后,在众目睽睽之下,梨核迅速破土、开花和成熟,最后又化为了乌有,这幻梦一场,既像那个妻子对丈夫的怨怼在她下岗之后多年里的不肯消退,又像他们当初置身的那个年代在持续向前时一路遭遇的镜花水月。”

除了才发表不久的《记一次春游》,《夜雨寄北》中的其他三个故事都已授权了影视化改编,对李修文自身而言,他自己在创作时并不在意后续是否要做影视化改编,“我想一个认真写作的作家,当他全身心地面对自己的小说时,是不会想到那么多的。对我来讲,我可能反而更要警惕这样的念头。”在影视剧行业从业多年,李修文也看到了当下影视剧作品对我们所处时代的呼应,这一点反而是当下的虚构小说创作需要学习的,“我们今天写作需要重新认识我们和时代之间的关系,要明白触动我们的那些东西到底是不是发生在时代的内部,还是我们按照过去惯常的审美,在想象我们所经历的年代,至少我自己经常要琢磨这个问题。”(沈 昭)