点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:余 粒

在“我”的极力劝说下,母亲终于同意同“我”一起去旅行。于是,“我”花了好几个小时做攻略,搜寻各种景点、美食、特色礼品店等,不断平衡行程安排,想要充分利用时间,并让母亲尽情感受这次旅程。旅程开启后,一切按计划行进,然而依然在结尾时出现了一点小风波……

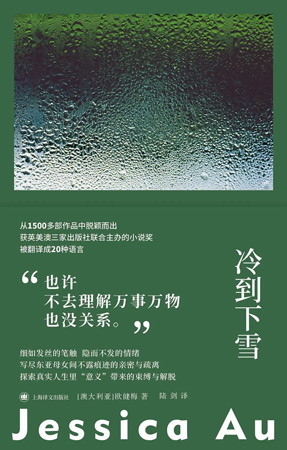

当然,请放心,这不是偷窥到了你带父母出门旅游时的情形,而是在讲述澳大利亚作家欧健梅《冷到下雪》一书中的大体脉络。在书中,作者通过对这对母女旅程的描写,展现移民家庭之下两代人的交流,并重新思考和探索了亲人之间情感的复杂与深沉。而这样贴近生活的书写方式,也成为这本书吸引读者的一个重要原因。

《冷到下雪》以现实的笔触,清冷地刻画了一对母女一起旅行的经历。主人公“我”与母亲已经很多年没有生活在一起了,“我”渴望与母亲建立联系,于是有了这次的日本之旅。“我们”从各自生活的城市出发,相约在十月烟雨靡靡的日本,一起去参观了森林公园、美术馆等景点,“我”尝试给母亲讲解更多相关的知识,想把自己接受的教育回馈给母亲;在吃晚餐的时候,“我们”聊起生孩子的话题,母女间关于婚育的观念从来都是如此不同;急匆匆地去赶从东京到京都的火车,在火车上,和母亲聊起舅舅的事情,试图去找寻“家族”的印记与“根”之所在……在旅程中,“我”常常主动挑起话题,并和母亲分享自己的旅游感受、成长故事和思考等等,希望在这次的单独相处中和母亲之间有更深入的了解、建立更亲密的联系,但双方的对话里似乎很少有实质的内容。

这是“我”与母亲的第一次旅行,也是“我”成年后想要反馈母亲的一种方式,然而“我们”之间总是小心翼翼且彬彬有礼。“母亲笑了笑,很难看出她是否同意我的看法”“我能感觉到,母亲为终于能帮上点忙松了口气”“母亲把碗推开,抱歉地说,米饭太多她吃不完”……一边是节俭、隐忍、沉默的“母亲”,一边是试图打破沉默又很克制的“我”,处处充斥着含蓄与疏离的情感,这似乎也注定了这趟旅程成为了“我”的独白。而“我”回忆中与劳里(男朋友)在一起时轻松与舒适的暖色调,同样反衬着这种情绪。也因此,直到旅程接近尾声,也没有达到“我”想要的效果。

“能帮我把鞋穿上吗?她问。我意识到,她的腰弯不下去,够不着鞋子。我蹲下,一个提拉,帮她把鞋子穿上。”故事到这里戛然而止,留下不小的震动。其实,在爬山中、在泡澡时、在给母亲挑选衣服时,主人公“我”就开始关注到母亲样貌的衰老,直到此刻,这种“衰老”如此直击心灵。相比对母亲过去和现在的追问,此刻的陪伴和照料愈显重要。这也更让人理解了书中那句“也许不去理解万事万物也没关系,只要去看见、去把握就行”。相反从母亲的视角看,“仿佛就这样彼此为伴,就已经很开心了”,这与女儿内心深处的想法相契合,也最终显现出这场旅行的实质。与此同时,在看似拘谨的关系之下,隐藏在母女之间的爱与温情得以较好呈现。

母亲与女儿,丰富且微妙的代际关系里,有太多书写的空间。某种时刻,母女间的适当距离反而会表现出平等与尊重,而没有绝对的因年岁增长而互换的角色位置。在这种隐约可现的代际相承里,女儿甚至不用刻意去了解母亲的过去,在成年特别是为人母之后,更能共情母亲。本书的作者欧健梅在一次采访中说道,“我觉得女儿就是一边感受母亲的这些情绪一边成长的。而也许直到日后,她才会理解母亲悲伤的某些原因。”而从本书来看,作者想要表达的也正是这样一种不动声色的力量,以多时空交织叙事的形式讲述代际相承中女性的成长与成熟、母女间的理解与支撑。

《冷到下雪》是平静的,是一种“低温”叙事,也揭示着母女间不露痕迹的亲密与疏离。在互联网上,这本书境况褒贬不一,仅豆瓣平台就有7.1分。但爬梳一下社交平台又能发现,不喜欢的人也不在少数,主要是认为其名不副实,而其中最具代表性的声音是,“无法共鸣”“蹭‘东亚母女关系’的热点”。

这类的声音并非不可理解。一方面,“Z世代”已经高调宣布“妈妈就是最好的旅游搭子”,自然对于书中这对母女多了陌生感。另一方面,“东亚母女关系”近些年屡被讨论,也打上了一些烙印,如困境、复杂、抗争,直至理解……并在这些关键词中完成起承转合,让人情绪翻涌。但这本书没有。而喜欢这本书的人,理由也很简单,“它讲述的正是我和母亲的关系”,如此质朴,难能可贵。这么看来,《冷到下雪》的确不够典型,但也让人无法忽视、无法拒绝这样一种正常的、普通且平淡的母女关系。就此而言,对于母女关系的另一种思考和呈现,或才是这本书真正的价值与意义所在。

更现实点看,在我们所能理解的世界里,更多的是平凡的母亲和普通的孩子,没有太多的冲突,且以爱去延续,这不必歌颂但值得书写。或许,在《冷到下雪》之后,未完待续的母女故事,会有更多维度的探索和更为细腻的演绎。(余 粒)