点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:赵德阳

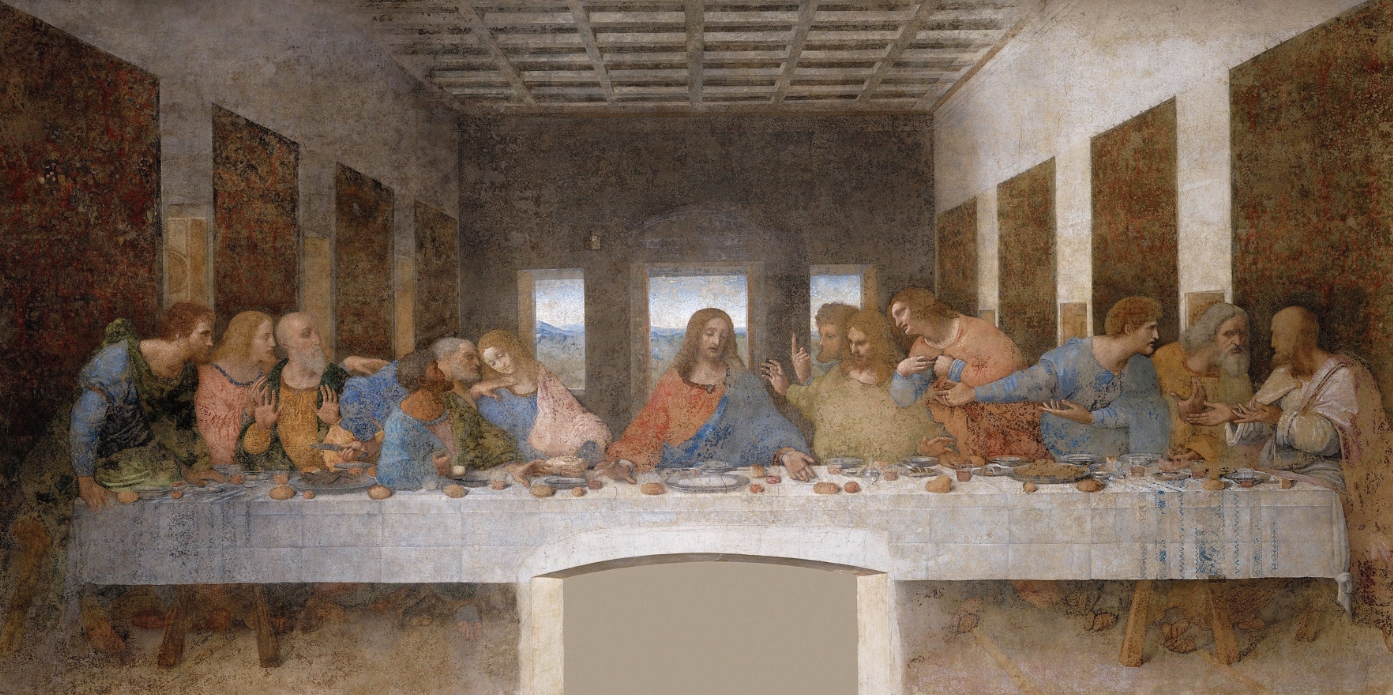

当21世纪的观众驻足于米兰的圣玛利亚感恩教堂,欣赏列奥纳多·达·芬奇的《最后的晚餐》时,往往将其视为天才灵感的迸发。这种将艺术创作简化为纯粹个体精神产物的认知,恰是马萧在《好画500年》中探讨的有趣议题之一。作者通过对15至19世纪末的欧洲艺术生态的系统考察,揭示了在赞助人制度构建的规则框架内,艺术家以创造力突围的永恒博弈。这种动态平衡的打破与重建,恰恰是艺术史最有魅力的一面。

在文艺复兴至现代主义兴起的500年间,审美趣味的形成始终是赞助人与艺术家相互角力的产物。这一时期的艺术创作绝非是艺术家个人情感的宣泄,而是多方力量共同作用的结果。从美第奇家族到法国学院派体系,从契约约束到风格反叛,艺术史的本质正是集体意志与个体觉醒的动态平衡史。从审美层面来看,这也是具有共同约束力的“共相”和个人气质“殊相”此消彼长的过程。

最后的晚餐(油画) 460×880厘米 1495—1498年 列奥纳多·达·芬奇

文艺复兴时期确立的赞助人制度,构建了艺术生产的权力网络。翻开当时的合同文本,那种对艺术家的约束力会让现代人瞠目结舌。比如在1408年,画家吉拉尔多·斯塔尔尼纳为恩波里的圣斯特法诺教堂绘制湿壁画时,赞助人对颜料的使用要求极为细致:圣母的衣服必须使用2佛罗林(货币单位)1盎司(重量单位)的佛青,其他地方的蓝色用1佛罗林1盎司的就可以。这种对艺术家用料的要求比比皆是,更不用说对作品内容和形式的把控。

15世纪初期,佛罗伦萨石匠与木工行会赞助南尼·迪·班科雕刻《四圣徒》,用来装饰城市中心的奥尔圣米迦勒教堂的外壁。为何行会要求班科创作《四圣徒》这一题材呢?因为这四位圣徒是古罗马时期的基督徒雕刻家,因拒绝为皇帝制作异教神像而殉道,后来成为石匠与木工行会的守护圣人。雕刻风格上,罗马式的服饰与庄重的姿态显示出行会对古典艺术的回归,这与当时佛罗伦萨强调公民共同体与集体决策的城市理念相呼应。

欧洲学院派体系的建立将这种集体审美推向制度化高峰。到了17世纪,欧洲学院派甚至制定了按照绘画内容(题材)进行品级分类的标准。这种分类被称为“艺术等级”,成为学院派艺术评判和教学的重要依据。具体来说,历史画(包括宗教、神话、文学、寓意等重大主题)位列最高等级,被称为“伟大的题材”。其次是风俗画、肖像画、风景画,最低等级的是静物画。在绘画风格上,学院派强调严谨的造型技巧、精确的人体解剖、准确的透视技巧等一系列在形式上达到逼真、自然的效果,延续了文艺复兴的审美理想,将古典形式美确立为一种标准。在这样的严格约束下,艺术史上不乏经典之作,但将审美价值统一为一种标准,也造成了一定程度上的保守和形式僵化。

《好画500年》 马萧著 中信出版社

艺术家鲜明的个人反抗肇始于19世纪巴黎沙龙展的评审制度,个性化的审美诉求开始挑战官方指定的标准。标志性事件是1863年爱德华·马奈创作的《草地上的午餐》落选官方沙龙,却在落选者沙龙引发了极大轰动。这件作品在打破透视法则、模糊道德界限和对画面文学性的削弱上进行了大胆尝试,标志着艺术家开始挣脱学院派的枷锁。艺术家本人可以决定题材与风格,审美不再以集体统一的标准作为圭臬。至此,绘画的统一标准被打破,艺术家终于“自由”了。其中,代表性派别当属印象派。他们使用破碎笔触解构物体轮廓,这在学院派看来是“习作”的作品,却可以凭借艺术家自己的状态决定其完整性。这对于艺术史来说无疑是伟大的变革,审美的殊相终于可以与共相抗衡。

这种个体觉醒在20世纪演变为系统的美学革命。英国艺术史家贡布里希曾用“现代主义的胜利”来形容这一时期的西方美术。20世纪也是审美殊相战胜审美共相的世纪——艺术家终于将创作的内容、形式乃至作品完成与否的权力收归自己。于是,20世纪艺术领域各种流派层出不穷,各种极具突破性艺术的尝试也令人叹为观止。当毕加索的《亚威农少女》将人体解构为几何平面,彻底颠覆了文艺复兴确立的视觉传统时,我们除了惊呼艺术家在形式探索上的伟大创造之外,也要感慨隐藏于艺术史后的赞助人角色的巨大变化。

马萧的新书《好画500年》在学术上的突破,便在于构建了审美形成的双重分析框架,超越了此前对图像和风格的窠臼分析。这种研究视角,打破了将杰作归因于天才灵感的传统叙事,为我们打开了重新解读经典作品的崭新路径。(赵德阳)