点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:何之文

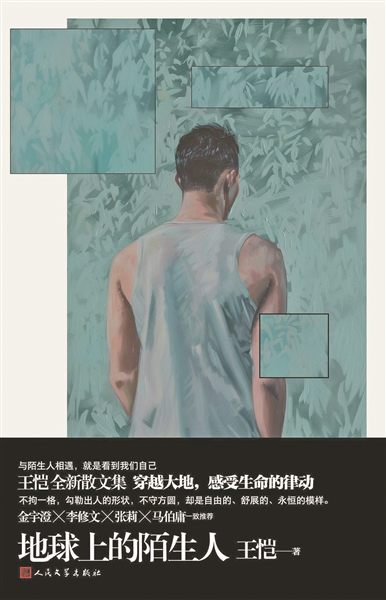

这两年文学图书销售退潮(说的是非著名文学文本,著名的文学著作还是市场主流),但非虚构写作“甚嚣尘上”,感觉市场上总有各种非虚构的畅销书冒头,最早看到《地球上的陌生人》,看介绍说这是一本非虚构的佳作,但又说这些文章在《上海文学》这种专业文学期刊上作为专栏连载过,有点困惑,非虚构的标准是什么?

在我看来,专栏性质的文章,似乎和非虚构有点距离。

看到批评家张莉评论王恺的文章。她最近几年编选年度散文,连续三年都选进了王恺的散文,仍是把王恺的文章归类为“散文”。她的理解,散文是明心见性的文体。她说:“在我眼里,王恺是有趣的人,因为有趣,所以他能发现这个世界的有趣和丰饶。王恺的散文表述里有很多机锋,是他对这个世界的独特理解,也有他批判的态度,还有一种懒洋洋的东西,这一切杂糅在一起,使他的作品保有了复杂的声音和调性,以及难得的真实感。这是一个活生生的人面对世界的表达,不遮掩、不伪饰。”

“在我看来,好的散文写作者面对这个世界时要保有赤子之心。”

按照张莉的话说,这本书洋溢着真实感,翻开看,是十四篇独立的散文,涉及范围很广,有写灾难现场的,有写一道菜的流传的,有写舞蹈演员的,有写日本花道的,有写茶圈的韵事的,确实是撒开了写。对作者王恺有所了解,过去在《三联生活周刊》当过主笔,现在是专业写作者,见多果然识广,基本上是旁人无法涉及的广度。一篇篇翻开,读出了味道,这压根不是记者体的文章。在我看来,记者是个不需要天才的职业,只要勤恳,正直,加上有点好运气,最终都能成为好的记者。记者靠的不是文字,而是勤劳的双腿,而做作家呢,需要的是天赋,如果再加上另外的一种好运气,那这种天赋就会腾飞,在半空中盘旋。

王恺的好运气,是他有太多别人无法触碰到的真实,再加上他的天赋,真的把散文这种文体玩出花来了。难怪张莉说他“明心见性”。第一篇“寻僧记”,就看得心头恻隐。前面写了些近年宗教界常见的各种现象,豪华的寺院,精明的尼僧,突然笔锋一转,写一个只能躺在床上接受鼻饲的大德高僧。“此时方知,老和尚已经卧床多年,所谓身体还行,是躺在床上隔窗探望他的还行。细看,老和尚已经不能说话,食管已经做了手术,吃东西都靠打成糊糊,做鼻饲,嘴巴一张一合。”这是什么?这已经不是在写僧人写佛寺写宗教了,分明在写生命,众生平等的生命。看这篇文章,如读明人散文,总觉得有古意。

再看写“宫保鸡丁”,前面大段大段热闹地写在各地吃宫保鸡丁的过程,甚至用了“好吃得像梦一样”这样的句子,突然到了结尾,跳到了与宫保鸡丁纠缠甚深的丁宝桢的身上,“那天去都江堰,从半山腰的二王庙往下走,突然看到历代治水名臣里,还有丁宝桢大人的泥塑肖像,这个倒是有趣,大人的治水事迹无人知晓,倒是鸡丁滋味流传了百年。塑像下面,再走上几百级台阶,就是寒气逼人的江水,是雪山的积雪化成,隔着遥远的距离,都能感觉到那水的寒冷,这才是不灭的山河。相比之下,人,以及因人而留下来的菜肴滋味,都活得太短。”从热闹的鸡丁到清冷的江水,也是寥寥几笔,这,也不像现代常见的散文。我们这些年的散文,尤其是男性作家,总是想有大文化散文的感觉,最后变成掉书袋。但王恺似乎没有这个毛病,平实地写来,最后把一个菜,一个人,放在雪山江水之间,一切变得不那么轻浮,简单的一道菜肴,都变得有了历史感。

他写作似乎有一种跳跃感,看到很多人在社交媒体上提过的那篇“进入死亡的缓慢过程”,这篇文章,我也是在张莉老师编选的2023年的《年度散文20家》里先看的。这本书里,居然有两三篇散文,是关于死亡的,有家人的,有朋友的。这时候才发现,中国人是擅长写作死亡的民族,我们有专门的“祭文”传统。王恺的这篇与众不同,写的是宠物和一位朋友的死亡,大概是觉得死亡之前,众生平等。

用的是最常见的白描手法,写自己家收养了十多年的一只流浪猫的死亡,笔锋一转,突然到了他一位多年好友的去世,而且写得非常传奇,从医院的拒收,到朋友辗转去到青城山的道观里治疗,徐徐展开如画卷,却又是揪心的,一直令人牵挂。中国的古典文学也有这种如山水画卷般慢慢展开的方式,可这篇写的是人的绝路啊,残酷异常。作者一直保持着距离,审视着,观察着,反省着。这时我发现他散文的特点,不仅对他人真实,对自己也异常真实。他写自己去探望病重的朋友穿着貂裘,走进墙上满是肮脏黑色脚印的居民回迁楼里,有一种特别的凄清感,像是在看《红楼梦》的某一章节,又或者是老舍笔下的小福子到了末路。他大概还是热爱中国的传统文学的,字里行间,流露出来的都是人间真实的悲哀,这点,使他的文章与一般的新闻写作有巨大区别,有传统的白描功夫打底来观察世像,自然不甘写那种约定俗成的记录文字。

我个人觉得,散文一定要真实。现在的世界,互联网成为主流的镜像世界,但这个镜像世界里,各种虚饰,已慢慢大过了真实的影响。真实地面对自我,面对他人,在这个时代是最难的事情。我举个例子,现在的照片喜欢用滤镜,那样看着会很年轻很美,但是,是遮掩、是说谎。现在互联网上的照片,包括大量的自拍,基本上都有着层层叠叠的滤镜审美。这样的审美笼罩之下,我们看到一个真实的人的照片,甚至会觉得不习惯,会转过头去,觉得怎么是这样的?

但,真正的有力量的写作者,就是要努力穿透那层大家早已习惯的滤镜。《地球上的陌生人》有穿破虚幻的追求,我觉得王恺像有把解剖刀,不经意地刺破了一层层的虚假的滤镜,看到了多元的人性,看到了清晰的自我。他的解剖刀不仅面对别人,也面对自我。看到《大小谎言》,我几乎笑出声,写茶人的虚伪和做作,不忘记嘲讽自己的馋相,万事万物都在他犀利的记录中,有人说他真敢写,我感觉是他看到了生命本质的虚无,所以不断用锋利的文字,去刻下一点什么。

回到我最早提出的问题,什么是非虚构?现在的非虚构写作的概念,基本来自美国的新闻写作范本,在中国已经出版的非虚构写作的畅销书中,基本上是一个主题,铺展开来,进入了深入的调查。王恺这本书涉及的主题比较多,和一般的新闻类非虚构写作不尽相同。但他的写作又拥有大量的我们时代的基本现实,只不过他用独特的文风,让这些事实显得或浮夸,或动人,或触目,或虚无,有了文学的面纱,但并不妨碍这本书依然属于非虚构写作的范畴,十四篇散文,像十四个进入我们世界的窗口。

最后看到了他自己写的跋,其中引用钱穆的话来描述他写作的文学性:忘不了的人和事,才是我们的真生命。

这本书属于真生命的写作。(何之文)