点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:张松林

《中国手工器物美学的传承研究》这部书,是中国美术学院手工艺术学院教授戴雨享的新作,凝结了他三十年的治学之功。书籍以跨越时空的学术视野,在历史考古学、艺术形态学与当代设计学之间架起一座桥梁,为读者开启了一幅“技进乎道”的文明长卷。在书中,作者从多个方面探讨了中国手工器物,并结合各个时期的经典器物,阐释了手工器物美学中“器”与“道”之间的关系。

从骨针到青瓷

在跨湖桥遗址,一枚八千年前的骨针上0.2毫米的钻孔痕迹,揭示了新石器时代先民对“器”与“道”的原始认知:当人类首次将动物骨骼转化为缝纫工具时,实用需求升华为对造物法则的思考——在这样的阐释中,作者拉开了对中国手工器物“道器之辩”的序幕,并定下了全书将中国手工器物美学置于五千年文明史背景下进行考察的基调。

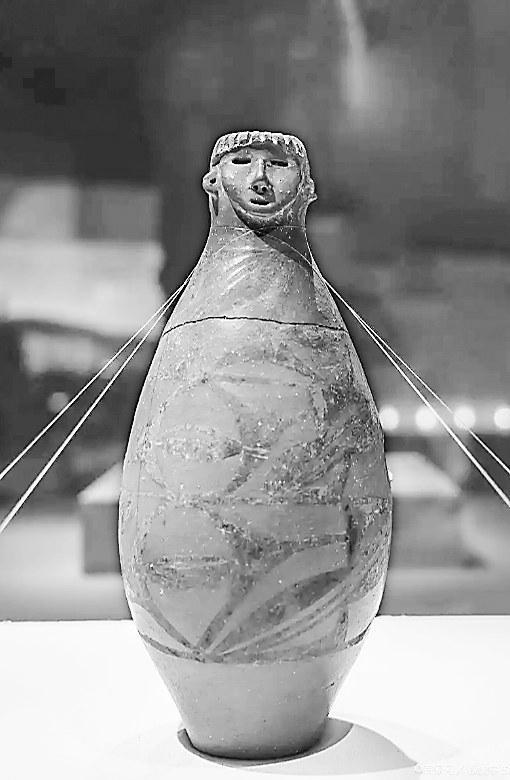

人头形器口彩陶瓶 甘肃省博物馆藏

作者认为,从骨针到青铜,从陶器到瓷器,从玉器、漆器到金银器,每一件手工器物都承载着特定的文化意义和艺术价值——良渚玉琮,内圆外方,为“天圆地方”宇宙观的物化表达;商周青铜器,以饕餮为纹饰,是视觉符号的早期尝试。在大量分析的基础上,作者引用《考工记》“天有时,地有气,材有美,工有巧”等论述,将中国手工器物美学的哲学根基归纳为“天人合一”,这不仅是对中国传统美学观念的梳理,也是对中华文明思维方式的解密。

在书中,作者还梳理了中国古代手工器物“道器之辩”演进的三个重要节点:春秋时期,孔子提出“君子不器”之说,首次将器物从实用范畴提升至道德范畴;宋代朱熹提倡“理在气先”,影响了同时代的器物美学,汝窑天青釉成为高雅品质的视觉诠释;至明代,文震亨撰述《长物志》,提出了“制器尚用”与“器以载道”辩证统一的观念,使手工器物美学形成了完整体系。这种层层累进的提炼,如青瓷的多次施釉工艺,从历史的窑火中淬炼出独特的美学品格。

由诗性至超越

《中国手工器物美学的传承研究》不仅详细梳理了中国手工器物的美学渊源、历史流变与美学因素,还力求在中西比照的视野中凸显中国美学的特征。

作者认为,西方美学强调概念的清晰与逻辑体系的周密,是以实为主、以虚辅之,而中国文化特别是中国传统美学,往往注重范畴的感悟与意象性的批评,是以虚为主、以实辅之。作为中华传统文化整体性的一维,中华传统美学的话语充满了诗性,并以自身的模糊性与意义的丰富性来确保其与整体文化的勾连以及体验的审美超越。具体到器物层面,中国古代器物强调主客观统一的整体意识,是以达成人与自然的和谐。

虽然各有特征,但各个地区的器物造型艺术并非泾渭分明。在书中,作者揭示了器物美学相互交融、相互滋养的特质,如元青花器型借鉴了异域金银器的造型。这种多重要素的组合,印证了传世器物多是各种文明要素融合的结果。

以科学观美学

《中国手工器物美学的传承研究》一书,还体现了作者力求以多个学科的视野来理解中国手工器物美学的努力。例如,“形质意”的三维评价体系。这一理论体系将现代心理学观念应用于传统器物研究——钧窑瓷器的窑变釉色,在“完形压强”作用下形成独特的视觉张力;明式家具通过“图底关系”的巧妙处理,达成实与虚、功能与审美的平衡。诸如此类的分析,新颖独到,使古老器物焕发别样的生机。

除了抽象的美学分析,作者还注重从工艺视角,将“美”转化为可量化的技术参数。例如,在对杭州南宋官窑博物馆的实地调研中,该书的研究团队运用X射线荧光光谱分析方法,破译了“紫口铁足”的工艺密码,即将胎土中的紫金土含量精确控制在18%—22%,烧成温度控制在1230℃±10℃的区间。这种将材料科学与传统工艺相结合的实证研究,拓展了手工器物美学研究的维度。

此书还有对器物诗性美学的阐释。作者以唐代金银器上的卷草纹为切入点,揭示纹样演变与边塞诗发展的同频共振。这种将器物纹饰与诗歌意象互文解读的尝试,为传统工艺研究开辟了一种新的境界。

从传统到传承

面对现代社会机械化的生产浪潮,传统手工艺如何传承?在手工艺作品设计层面,作者提出,设计师可从传统文化中汲取灵感,同时运用现代设计手法和技术,将传统元素与现代审美相结合,创造出既具有传统韵味又具有现代感的手工艺品。例如,在龙泉青瓷的现代化转型案例中,设计师们既保留了传统“出筋”工艺,又引入参数化设计的技术,使器皿曲面既满足茶汤流动的物理特性,又符合当代崇尚的极简审美理念。

天水雕漆技艺 天水市融媒体中心供图

在产业升级层面,书中收录了对手工艺集聚区的田野调查。作者在对景德镇陶溪川文创园进行考察后发现,当年轻创客将珐琅彩技艺应用于智能穿戴设备时,古老的工艺便获得了接轨未来的生命力。作者提出,设计师们利用3D打印、虚拟现实等技术,将传统手工艺与数字化设计工具相结合,能创造出既具有传统韵味又富有现代科技感的作品。这种结合,既拓宽了手工艺创作的领域,也为传统手工艺的“创新性传承”与“生产性保护”提供了更多可能。

作者还敏锐地发现,在全球化的背景下,手工器物正成为文明对话的使者。书中记录的“静语系列”作品,构建起东西方观众对“残缺美”的共识体验。对于正在兴起的“生活美学”浪潮,作者认为,当代器物消费的本质是文化认同,手工艺复兴的深层动力源自民族文化自信的重建。在消费升级与文化自觉的双重驱动下,当代社会正经历从功能消费向审美消费的深层次转型。

通过与传统文化的亲密触碰,笔者以为,《中国手工器物美学的传承研究》的价值,不仅在于构建了贯通古今的理论体系,更重要的是唤醒了当代人对造物之美的感知能力。在机械化生产大量复制物品的时代,手工器物那微微偏离标准线的弧度,那偶然形成的不完美肌理,恰是人类文明最珍贵的生命印记。这部凝聚三十年研究心血的著作,既是对传统智慧的深情回望,更是对未来文明的灼见预言。

(《中国手工器物美学的传承研究》,戴雨享著,中国美术学院出版社出版)