点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:张昊月

“我是鲁迅,本名周树人,字豫才,住在北京阜成门宫门口,在北京大学任教……晚上11点睡,每天要睡足8个小时……”北京城市图书馆的入口处,神情严肃的“鲁迅”以幽默的方式向人们介绍着自己。来往的读者可以向这位AI鲁迅提问,也可以与他交流有关社会热点话题的看法。前不久,AI鲁迅乘着大运河的暖风,回到了故乡绍兴,在第二届“2025大运河文化阅读行”活动中与观众畅聊。数字技术让历史人物与文学经典借助科技的力量实现新生,“鲁迅”不仅穿越了时空,而且打破了“次元壁”,深入到流行文化的现场。

鲁迅的卡通形象

年轻人在互联网里打造鲁迅形象

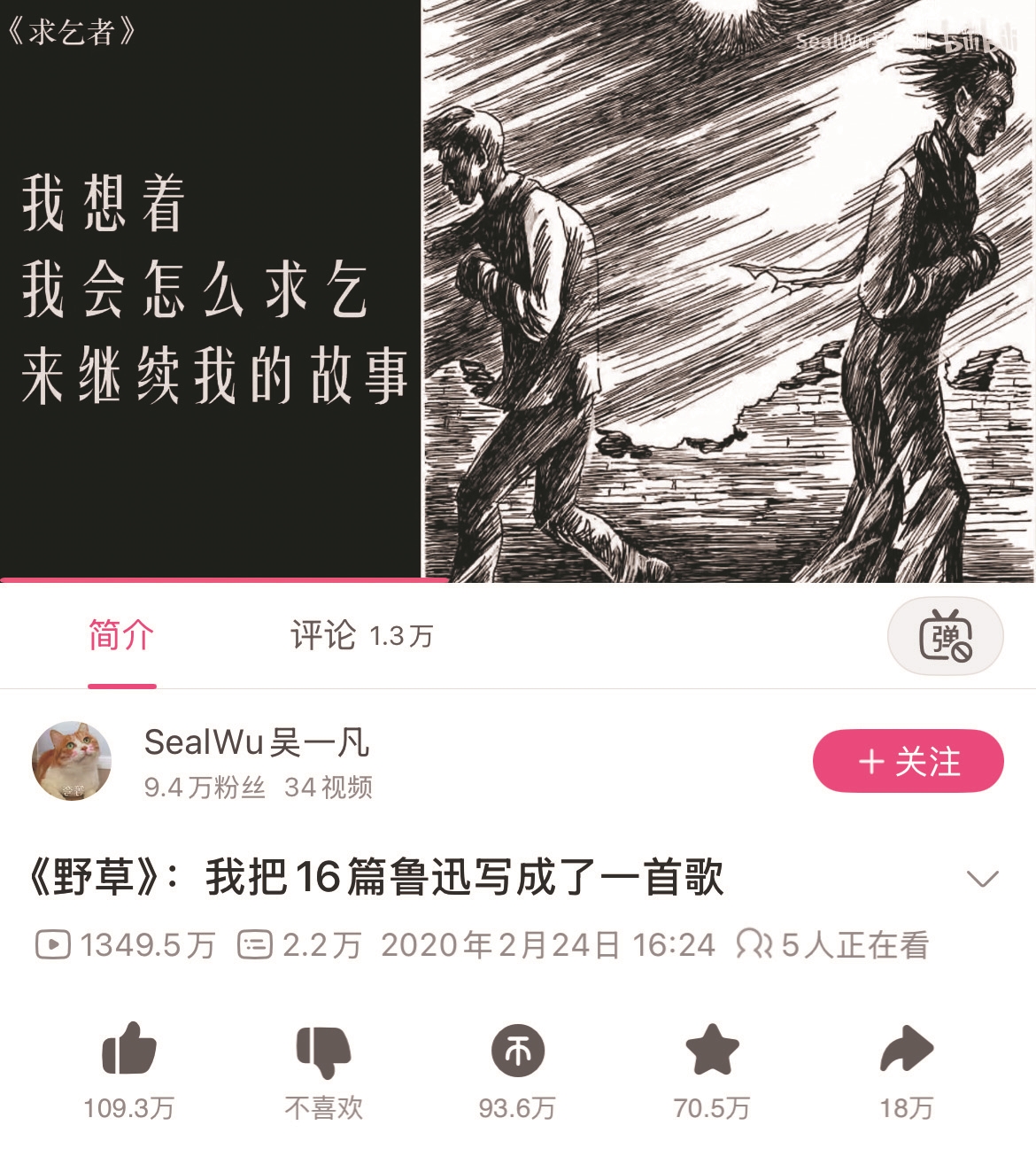

近些年,鲁迅的文创周边和经典语录受到众多年轻人的追捧,甚至由此衍生出了“鲁迅说”等“梗”文化。鲁迅金句频频被改编并制作成书签等文创产品,令不少读者热衷。有关鲁迅的“二次创作”也层出不穷,较为典型的是有位哔哩哔哩博主将《野草》改编成一首说唱歌曲,他选取书里的16篇散文诗的主要意象,以押韵形式连缀成一首歌,配以鲜明的节奏,获得1340余万次的浏览量。由此可以看出,数字时代的年轻人通过新媒介不断重新阅读、理解鲁迅,创造着自己心目中的鲁迅。人们试图还原与重塑数字时代的鲁迅,从他对于生命、社会、历史等命题的深刻思考和所创作的意蕴丰富的文学作品中,探寻他的思想与美学追求对于当下的启迪,将当下社会生活与艺术文化的特质附加到互联网里的鲁迅形象中,赋予了鲁迅精神当代性。鲁迅从历史与书本里走了出来,走入了当下年轻人的文化生活中。

哔哩哔哩上的原创说唱视频《野草》

AI鲁迅、互联网鲁迅等现象渐渐进入了人文研究者的视野。在近日举办的第113期青年文艺论坛“何以鲁迅——数智时代鲁迅的阅读、传播和教授”上,来自高校、中学、博物馆、文化科技领域的鲁迅研究者,围绕数字人文视域下鲁迅的跨媒介阐释、新兴技术如何应用于鲁迅文化传播实践、数字背景下鲁迅的个性化教学方法等主题展开对话,探讨数字时代多面鲁迅的必然性。

行走在博物馆、文具店和风景区等地,人们不经意间就会与“鲁迅”偶遇,鲁迅IP的开发已成为当前文化领域引人瞩目的现象。在中国现代文学馆研究馆员王雪看来,如今鲁迅IP的开发热潮与鲁迅的文艺大众化思想相契合。鲁迅主张建立平等的文化对话,极力推动大众语的建设。鲁迅IP的开发可以看作数字时代的大众通过各种改编、转译、再语境化创造自己文化的典型案例。鲁迅对于社会及文化的深邃思考引发了数字时代青年的深深共鸣;他犀利而又畅快的杂文语录在当下的互联网传播环境中极具穿透力;他对国民性的深刻揭示和当代社会的精神征候形成某种镜像结构,成为年轻人表达自身的情感载体。他始终能在启蒙者和孤独者双重身份之间保持张力,这又与当下年轻人抵抗单一价值评判诉求相契合。

王雪介绍道,鲁迅IP的开发已经历了馆藏资源的数字化归档、博物馆沉浸式展示并制作周边产品的阶段,如今可通过数智技术生成可视化的鲁迅形象与读者对话。未来文学类博物馆在鲁迅IP开发方面需要进一步平衡技术创新和文化坚守的关系,守护好鲁迅的思想锐度和温度,在尊重经典内核前提下探索更具创造性的IP衍生路径、更具创造性的表达形式,为青年群体提供精神指引和文化滋养。

鲁迅研究已成为非常成熟的研究领域,因此该领域的文献方面工作为AI留下的空间有限。中国社会科学院文学研究所副研究员李哲认为,面对无限的数字时代,鲁迅研究恰是有限的领域,鲁迅文字及相关文献可作为媒介,连接起鲁迅及其作品与当下的研究者,让历史参与到当代中国人精神的构成之中。有限性其实也与人的切身性相关,是我们感受和思考事物的独特方式。有限的鲁迅、有限的鲁迅文学、有限的鲁迅研究是学者展开知识工作比较实在的场域,在数字时代还有可以拓展的新的空间。鲁迅研究的“有限性”对于快速迭代的人工智能时代也具有启发意义,提醒我们人工智能技术是人类活动的有机环节,最终要回归于人。我们进入人工智能时代的同时,也要让数字时代进入我们,让它变成我们思想生活的有机环节,成为鲁迅研究的有机组成部分。

人工智能的迅速发展催生出人文学科研究方法的创新,生成式人工智能产品的诞生更为文学的跨学科研究带来新的活力。上海师范大学人文学院副教授王贺近年来持续在数字鲁迅领域深耕,“我们从‘数字鲁迅2.0’中能学到什么”是他长期关注的问题。“‘数字鲁迅’是数字语境下有关鲁迅的文本、图像、声音及多模态文本的数据。‘数字鲁迅2.0’时代的研究者不必是资料的搬运工、整理者、注释者、阐释者,而可以成为数字文学生产者。”在王贺眼里,“数字鲁迅2.0”具体表现在生成式AI技术到来后,鲁迅文化生产形成新的局面,这推动研究者进一步探究新技术如何为鲁迅研究、鲁迅传播乃至鲁迅教学提供帮助。王贺的团队制作了一个Agent(智能体/代理/能动者),并进行了多次迭代更新,它既可以回答和鲁迅文本相关的问题,也能以鲁迅文风写作,还可以创作充满想象力的鲁迅生活彩色短片,为鲁迅在互联网时代开辟了更多元的展示方式。

走近鲁迅的最终方式仍旧是阅读

数字时代的鲁迅所具有的影响力还不仅止于此。从2020年起,人大附中分校的学生就在老师的辅导下开始创作话剧《呐喊》,他们通过戏剧实践走入鲁迅的文学与精神世界。每一版的《呐喊》都有独特的主题词,如“与我有关”“唤醒”“希望”“求索”等,今年上演版本的主题词是“新生”。话剧《呐喊》的创作基于项目制学习方式,学生在第一至第四周阅读鲁迅的《呐喊》原文,充分理解文本后,开始将小说改编成话剧。任务不同的小组分工合作,在第九至第十四周进入排演制作期。每一版话剧《呐喊》的创作都有导演阐述环节,学生们深入挖掘鲁迅笔下人物的内心,分析作品的内涵,并结合他们对当下生活的观察和思考进行阐释。学生们在进行话剧改编的同时自发地制作宣传海报、创作主题曲。辅导教师王韦希望学生们从鲁迅作品中获得经典的力量和思想的启迪,学生们每次呈现出来的舞台效果都富有艺术张力和个性特色,大大超出预期。

新技术为我们带来阅读鲁迅的新方式,然而回到鲁迅文本和鲁迅思想是不变的归宿。中国人民大学文学院教授张洁宇认为,鲁迅是我们认识历史、认识中国的重要媒介,学者们所做的鲁迅研究是“中间物”,因为每个时代有各自阐释鲁迅的方式,我们可以把自己也作为传递的媒介。技术发展的当下,鲁迅研究应回到人本身,“我们最终会在自己的语境里,结合时代特征和亲身经历,对鲁迅产生独特的认识。从这个意义上说,鲁迅研究是永远充满诱惑、永远走不完的世界”。人大附中分校的学生们用并不幼稚的身体、声音和色彩,诠释了学者的这种思考。

数字时代,我们获得了探索鲁迅文学与思想的全新路径。借助灵活多样的新媒介形式和日新月异的数字技术,我们能够跨越时空界限,将鲁迅的精神世界带入当下。这种创造性的呈现方式,不仅让我们得以与鲁迅进行深度对话,更在共同的文化体验中,开创了数字时代大众文化的新境界。(张昊月)