点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:刘婷

假期的学校,缺少了学生的在场,热得更加肆无忌惮。乘坐扶梯到达南京艺术学院美术馆三楼,一片黑色镜面“碑林”挡住了去路,这些巨大的黑,像是舞台的幕布,穿过之后便正式进入了雷子人的桃花源。故事中的主角们纷纷现身,老人布满沟壑的脸、农人沾泥的脚、破损的佛像……它们像是被风刮来的“碑帖残片”,在展厅中轻轻颤动。展览“美碑善碑真碑:雷子人式考现”正在这里展出。

在“乡村振兴”成为时代强音的当下,乡村叙事却常常陷于符号化的景观呈现或怀旧式的感伤喟叹。雷子人于南艺美术馆呈现的个展像是一台显微镜,以其独特的艺术语言、深厚的人类学关怀与深刻的个人生命体验,为我们展示了通往乡土精神核心的细胞切片。

雷子人的渼陂与考现

展览的标题很耐人寻味,三个“碑”并列出现,似乎在做一种定调,告诉我们这是个关于永恒的展览。然而“美碑”其实是雷子人进行田野考察的地名“渼陂”的同音不同字,与“善碑”“真碑”共同构成诠释雷子人创作的三种样态。谐音梗的运用让一开始由“碑”造成的严肃感消弭不少,幽默感逐渐显露。渼陂既是“田野点”,又是展览标题中最先出现的词,或许就是我们常说的“题眼”。

而“考现”一词几乎就是艺术家和策展人给我们的关于解答标题的明示了。“考现学”出现在今和次郎和吉田谦吉于1931年出版的《考现学采集》中,是对“现代风俗或者现代世相研究所采取的态度、方法,以及工作整体”。

当我们在散步时,或许观察过周遭行人穿着什么样的衣服,不同店铺里卖什么类型的商品。1927年春天,今和次郎将自己在银座对行人时尚风俗的调查记录做成展览。由于这些调查都是以现实生活中的事物作为观察对象,因此今和次郎将其命名为“考现学”。这是理解雷子人创作思路的线索,亦是理解本次展览的头绪所在。

写真是随机抽样报告

雷子人的身份常被标签化为“水墨艺术家”,但细看履历,他更像一位不断越界的“田野编外人员”。理解雷子人的艺术,无法绕开其深厚的乡土基因与跨学科背景。江西古村落的成长经历,是他艺术生命最原初的土壤。那些浸润在青砖黛瓦、宗祠族谱、田野阡陌中的童年记忆,塑造了他对乡土“本真性”近乎本能的追求与敏感。这使他能超越游客或旁观者的视角,真正触摸到乡村的体温与脉搏。

2005年雷子人在中央美院读博士学位期间,偶然发现了江西老家一个叫渼陂的古村,随即对这个古村的人文生态产生了浓厚的兴趣。他用一种近似于人类学的工作方法,以图像的方式记录古村的人、生活、文化以及历史记忆。他为古村上的理发师画像,为小商店的店主画像,为家庭中堂、祠堂祭祀、街道、出工收工的农人们画像。

“写真活动实际上是我对村民所做的随机抽样图像报告,并非一般意义上的给村民画像。……村民身上有一些细节是自在的,并非虚构或编造,比如他们的姿态和眼神。我有意捕捉到他们在遭遇外来客时的笑态,对这种表情的凝视传达出后现代艺术的调侃意味,本质上是关于村民生存逻辑的疑问,并力图用这样的疑问来寻求建构村民图像谱系。”雷子人在题为《对于渼陂图像史的记录与思考》一文中如是说。

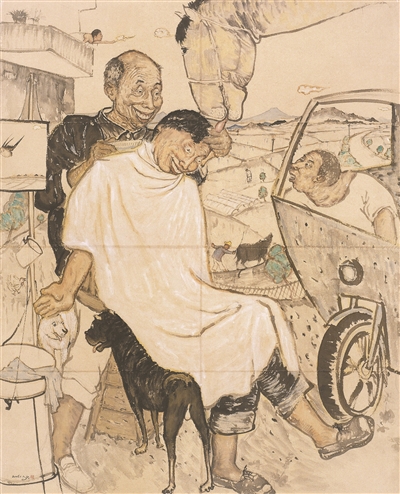

《渼陂组画·当墟》 雷子人 纸本设色 196×156cm 2006年

《梁公仁埲先生写真》《胡佩珍老夫人容像》是走进展厅看到的第一组作品,两位老人被雷子人用“祖容画”的形式记录下来,梁仁埲老先生今年92岁,他的户口被登记错名字成了“梁仁棒”,雷子人也在画中将之如实记录。胡佩珍老夫人已然作古,但画中人精神矍铄,目光炯炯。作品完成于10年前,如今画作周围布满了密密麻麻的题跋,这是雷子人专门邀请与所画对象相识之人留下的文字,像是留言簿,亦是个人史。如此,两位老人被绘画定格了生命。

“美碑”板块还有一件作品很有趣,是题为《王江铁柱》的长卷,描述了几代铁匠的故事。画面中有线装书籍、手电筒、电焊工具、菜刀、观音像、香炉……这些物品与铁匠身份之间的关联细若游丝,但却是承载他们日常生活、精神世界的重要载体,甚至是呈现普通人一生的证明。梁仁埲老先生也是一名铁匠。

带着画笔的民族志作者

雷子人在渼陂的记录远不止绘画,还有调查、写作、写生、创作和互动,他文字的画面感甚至超过了绘画——

“无论农忙或闲暇,远乡近邻如约而至在当墟日,外出务工的儿孙们大概很少知道这些留守家园的老弱病残的父辈是这样将风雨写意在各自的看台上。”

“因当墟簇拥的繁华市井对于身在其中的村民而言,不过尽是些自己的日常所为,规矩只在于各自的把守,自家门前的闹热有时并不属于自己,如树间抖落的光影,有时了无印痕。”

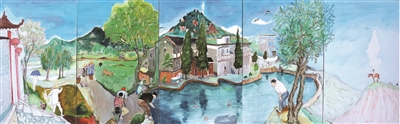

《渼陂·早春-5》 雷子人 布面丙烯 80×50cm×5 2014年

《渼陂组画》是关于“一个村落在农耕和经商交替影响中悄然变异的有年代印记的混合图像”。作品试图还原艺术家的创作历程,描绘者和被描绘者同时“在场”。在《当墟》《殇》《采食兮》《花发》《响水》等作品中,既有传统文化符号的持续存在,如家庭中堂的图像和祠堂的祭祀仪式,也有现代新的东西带来的冲击,如机动三轮车上挤满的赶集人。这正是雷子人渼陂古镇项目真正的图像学价值,一种见证中国基层社会人类学变迁的图像史价值。

雷子人从2005年到2025年在渼陂待了20年,且还将继续。他在学院里接受了系统的艺术训练,毕业后做过大学老师、记者、编辑等工作,却不经意间在“渼陂”扎下了根。这种体制内外穿梭的轨迹,让他天然对“艺术乡建”保持警惕:既不愿做规划内的“美工”,也不愿当资本消费的布景师。他是“带着画笔的民族志作者”,渼陂是他的精神故乡。

在田野里立上一块心碑

“善碑”相较于“美碑”,似乎更加形而上,雷子人通过佛像、经变图等传统元素,探讨当代人的精神困境、自省与救赎,思考何为善、如何善,以及善为何等更倾向于思辨的问题。

“真碑”的“真”字或许对应的是雷子人的内心,他以一种真诚的态度对待真实的生活。然而属于这个板块的作品却显现出超现实主义风格,例如作为本次展览海报作品的《云境》就令人过目难忘,画面中心的一男一女在云上骑着摩托车,沿着透视线的还有其他与摩托男女割裂开的故事,在云中接连上演。

《云境》 雷子人 纸本设色 240×200cm 2023年

在我们的印象中,发廊、足浴店、台球厅等是难登大雅之堂的,更何况是被以绘画的方式记录。《和光》《市隐》等小型系列创作,以及2010年之后的《箴言》《风雅颂》《米氏云山》《移动的桃花源》《莲说》等大型系列作品就是将中国现代生活的世俗日常纳入到了水墨主题之中,这种改变和突破不亚于美术史中的任何一次流派变更。

雷子人的艺术实践呼应着费孝通的“文化自觉”理念——他的水墨不仅是观看对象,更是引发认同重构的媒介。当村民们像纪念碑一样出现在画作中,当我们为这些鲜活的面孔动容的时候,艺术完成了最本质的救赎:在现代化洪流中打捞精神坐标。这种救赎是双向的,既为变迁中的乡土留下痕迹,也为漂泊的现代心灵提供返乡的渡船。

雷子人建造的“碑林”,最终指向的是乡村振兴的核心命题:当我们在阡陌间铺设光纤时,是否也在接续文化血脉?“美碑善碑真碑:雷子人式考现”的启示如晨钟暮鼓:乡村建设若失去对美的辨识、善的坚守、真的敬畏,终将是灵魂的又一次流离失所。雷子人以笔墨为橛,在历史的断层中打下精神的界桩——这不仅是为日渐消逝的农耕文明树碑立传,更是为所有在现代化迷途中寻找归途的人们点亮一盏灯——在田野里立上一块“心碑”。

让生命和土地连接

“乡村春月,群山披绿,雨后白云缭绕,微茫一片。庄稼人晨起暮归,收获一筐小菜,偶得一只野味,便如山花般灿烂怒放。”在读雷子人的文字时,突然想起朱光潜在《艺术和实际人生的距离》中写道:“种田人常羡慕读书人,读书人也常羡慕种田人。竹篱瓜架旁的黄粱浊酒和朱门大厦中的山珍海味,在旁观者所看出来的滋味都比当局者亲口尝出来的好。读陶渊明的诗,我们常觉到农人的生活真是理想的生活,可是农人自己在烈日寒风之中耕作时所尝到的况味,绝不似陶渊明所描写的那样闲逸。”

可是雷子人描述的光景分明是融进这个地方了,像雷子人这样管他什么方法,先扎进去再说的人是少数,所以将其放置于“乡建”的范畴来讨论似乎并不妥当,他早已不是什么“乡建者”,他是“渼陂人”。

雷子人在《渼陂·渼陂:一个画家的古村落图记》一书的推荐语中写:“吉安渼陂古村,我的乡土情结。如果你的人生没有和土地接触过的话,是一种很大的缺失。不要让生命成为城市化的产物,回到乡野,让生命和土地连接,找寻生命本来的美好。”

关于乡土,我们需要了解的还有很多。这一场关于一个人、一个村落、一段历史的展览就此告一段落了。走出展厅,外面的空气还是热得发烫,此刻想起被记录下的那些乡土中的农人,我感到前所未有的亲近。

(图源/南京艺术学院美术馆)