点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:闫 伟

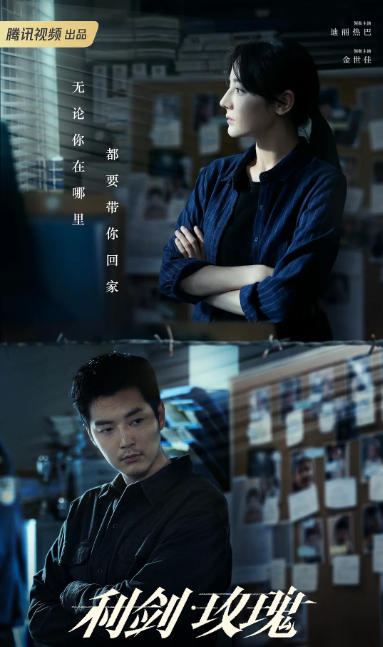

近日,电视剧《利剑·玫瑰》以“打拐”这一在公安题材中鲜少被深度挖掘的特殊视角与观众见面。该剧通过专业性、社会性与人文性等多轨并行的叙事策略,不仅以较高的收视热度获得了市场青睐,也让反拐再一次成为热点社会话题,加之联动公安部“宝贝回家”项目促成了数万条寻亲线索反馈,使其将类型创作在题材突破与社会价值的融合方面取得新突破。

在高度集中的创作和播出态势下,不断探索题材细分成为近年公安剧的创新策略之一。除一系列缉毒、扫黑题材作品之外,今年值得关注的,除了首次聚焦反扒的《黄雀》,便是首次系统性将镜头对准打拐的《利剑·玫瑰》。从行业特殊性到故事基因的转化,是所有行业剧必须要做的功课。对于《利剑·玫瑰》而言,这不仅体现在剧中设计的“黄金救援三小时”“DNA跨省比对”等专业细节,将打拐干警“与时间赛跑”的职业常态转化为强情节推力,更体现在着力表现出打拐工作的核心是“人”的博弈——既是与犯罪分子的生死较量,也是对破碎家庭的伦理救赎。剧中对“宗族袭警”“买方伦理困境”的大胆呈现,撕开了拐卖犯罪背后的文化痼疾。如在“小洋芋被拐案”中,村民阻拦执法的行为,具象化了法治观念与传统宗法之间的冲突。这不仅使剧作在戏剧矛盾上达到高潮,更让主题内核超越了单一案件的观察视角,进而升维至对社会的深刻反思。

故事是生活的隐喻,生活是故事的温床。该剧的叙事厚度很大程度上来自真实的案件。据报道,该剧编辑团队耗时两年打磨剧本,融合了37起公安部打拐大案,如“电梯婴儿失踪案”“祠堂藏尸案”等,创作团队还在前期走访了数十位一线干警,坚持“无考证不开机”,因而成就了作品“防拐教科书”的观众评价。

打拐题材最能够打动人心的先天优势,在于故事中蕴含的情感浓度。《利剑·玫瑰》在讲述一个个惊心动魄的故事过程中,将“骨肉分离”这一人伦悲剧之痛刻画得入木三分,建立起了浓烈而又不失层次感的情感网络。一方面建构出受害者从创伤到觉醒的人物弧光:被拐少女萍娇由被迫改名“招娣”至觉醒宣言“我叫明珠”,郑薇薇面对侵犯时坚守“贞洁在灵魂之中”的笃定信念,被拐4次的杨彩云得救后已有了拯救其他被拐者的自觉和勇气,孙律师找回儿子后深情跪谢抚养其多年的拾荒养父……当然,也有被拐者归家时父母已逝、寻亲者蓦然得到了至亲离世的噩耗,这些“非理想化”结局同样在泪水中淬炼出人性的真实重量。另一方面,兼具菩萨心肠与金刚手段的打拐干警,也经历着救赎与被救赎的“双向奔赴”。邓妍因童年谎言间接导致好友被拐,背负了长达20年的自责,其“从创伤者到守护者”的成长,将自赎与信仰交织在一起;常锐通过解救儿童“发发”达成与父亲和解的“神来之笔”,更以“将心比心”的朴素逻辑完成了情感闭环。

刑侦剧的经典“团队作战”架构以及“功能性”人设,在《利剑·玫瑰》中也焕发出新的生命力。“空降领导”邓妍的果决与脆弱、“老刑警”尹建生的敬业精神、“业务骨干”常锐的执拗与叛逆、“技术担当”杨佳佳的冷静、“知心大姐”艾心的共情力,不同的角色既有各自“标配”的人物标识,又自然整合成能力互补的“超级打拐战队”。成员之间争执与协作并存的日常,无形中消解了个人英雄主义的悬浮感。值得一提的是,该剧在反派塑造上也着力避免了泛人性化,拒绝以“悲惨过去”洗白人贩,如“红姨”在原生家庭重男轻女的观念之下变得心理扭曲,但故事鲜明表达了“苦衷不是作恶借口”的价值观。此外,各色配角的设置也有效延伸了剧作的社会景深,失孤母亲跳楼时的撕心裂肺,拾荒老人齐德富跨越血缘的暖心守护,乃至“团圆小馆”中以章阿姨为代表的互助寻亲的普通百姓,凡此种种“非英雄”角色拼凑出全民反拐的社会肌理。

由于题材、市场等方面因素,《利剑·玫瑰》在叙事方面面临着平衡悬念织网与情感过载等方面的挑战。“然然被拐案”始终是邓妍抉择与行动的精神动力之一,故事以此为主线,从童年记忆延伸到犯罪集团的黑幕,抽丝剥茧地揭秘过程持续拉满观众的期待心理。与此同时,关涉到婴儿盗抢、少女贩卖等单元案件的密集铺陈,保证了应有的叙事节奏,也以高典型性囊括了几乎所有种类的拐卖案件与受害者,生动地展现了社会认知与普法效果。但在故事编织中也难免出现个别瑕疵:如锁定嫌疑人依赖监控、审讯嫌疑人的套路化心理攻防等,均有简单化倾向;如有些人物的出场略显功能化痕迹,导致“以事带人”而非“以人带事”;再如,作品试图以“被害人情绪宣泄”强化代入感,个别段落却因过度集中反而削弱张力,多场哭戏的连续轰炸易致观众麻木,真正动人的恰是邓妍怀抱被拐婴儿时那句克制的哽咽:“你再等我一下”。当然上述问题也暴露出此类剧作所普遍存在的提升空间。总体而言,《利剑·玫瑰》的创作瑕不掩瑜,其在价值引领、讴歌英雄、普法教育、题材创新等方面的努力和价值不容小觑。(闫伟)