点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:王雪瑛

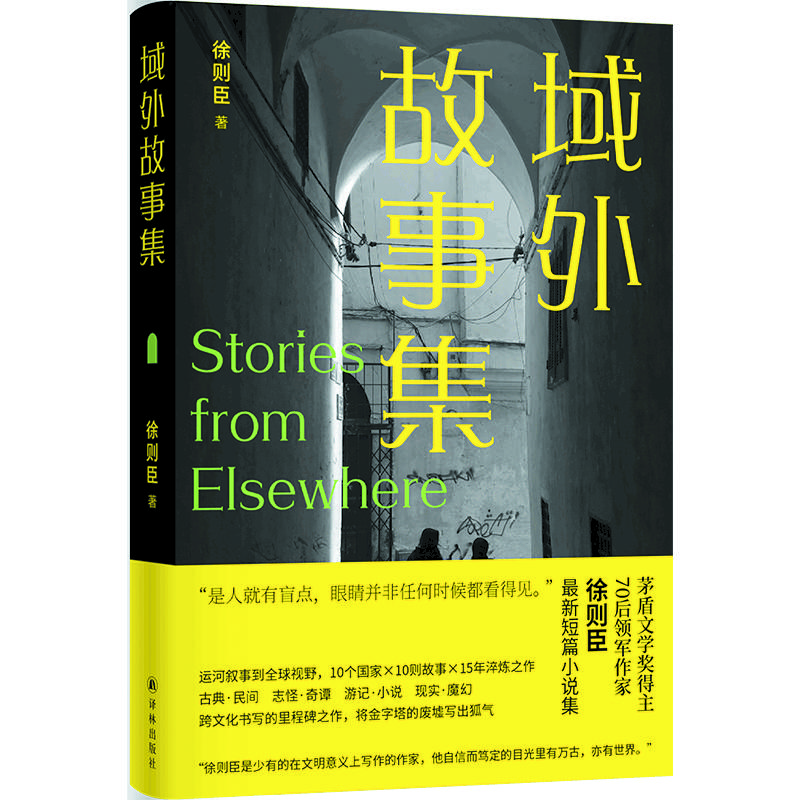

“我一直在梳理自己的写作资源,尝试将中国传统文学的叙事资源与海外的生活经验结合起来,把自己在各国感受的风物、人情、地理、文化,与中国的文化差异浓缩到一篇篇小说里,让读者在鲜明对比中感受不同的文化,在与世界的对话中更好地发现自己。”近日,茅盾文学奖得主、《人民文学》主编徐则臣携最新短篇小说集《域外故事集》亮相2025上海书展,分享“在地球的各个角落与中国重逢”的话题。

茅盾文学奖得主徐则臣携新作《域外故事集》亮相上海书展。(受访者供图)

这是一场漫长的文学跋涉,徐则臣在创作《域外故事集》的过程中,穿插了《耶路撒冷》《北上》等长篇小说的写作。前后历时15年完成的这部作品集以《古斯特城堡》《去波恩》《玛雅人面具》《斯维斯拉齐河在天上流淌》《中央公园的斯宾诺莎》《蒙面》《紫晶洞》等十则跨国题材的短篇为棱镜,折射出当代人的生存境遇与精神探求。

出生于运河岸边的徐则臣,对世界充满了探究的渴望,“到世界去”成为他小说创作的重要文学主题。《域外故事集》体现出“故事在世界发生,人物在世界行走”的特点。《去波恩》的情节展开就是在法兰克福到波恩的火车上,身为中国作家的“我”在车厢里相遇了学古典建筑的混血女孩。火车行进中发生的意外,引发心神不定的她述说内心的忧虑:她确信自己的好日子在北京,而她的中国男友却坚定地选择他俩一起在法兰克福生活,不同的文化如何解决爱情与自我的冲突?《古斯特城堡》的表层情节是驻校作家的“我”,拆解了当地古斯特城堡灯光不明闪亮的谜团,深层的故事是揭开了美国老汉约翰的情感困境,关注的是人类共通的亲情。

“为什么这座金字塔在奇琴伊察也鲜有人知?”“是人就有盲点,眼睛并非任何时候都看得见。”这段蕴含禅机的对话出现在《玛雅人面具》中,提问的是作家“我”,回答的是玛雅面具手艺人胡安。他手工雕刻面具的技艺精湛,挖出两个空框的“开眼”手法如有神助,让人觉得那“眼睛”是有目光的,令“我”联想到自己木匠世家的家族往事,已经失踪多年、雕刻手法高超的二叔……徐则臣通过金字塔、面具、“眼睛”、录像,在家族暗伤与跨文化对话间构建起虚实相生的叙事迷宫。

这些小说是以第一人称展开故事,叙事者“我”的作家身份与现实中徐则臣形成了同构。他坦言,这十则短篇的创作都是有原型的,起源于他在20多个国家访问、驻留时的真实经历。比如他在印度新德里机场的确有过手提行李箱失而复得的经历,触发他写出《手稿、猴子,或行李箱奇谭》。他以虚实结合的创作实践,让读者产生如真似幻的阅读体验。

《域外故事集》涉及东西方文化对话的宏大主题,而地理空间与小说细节的真实质感始终是徐则臣小说创作的追求,“小说提供的细节是最微妙的,当中国人与墨西哥人交流,他们举手投足间的差异是通过细节来呈现的,让读者感受两种文化的不同。”这部地域广阔、细节丰富的短篇集中,最认可与欣赏的是哪一篇?徐则臣回答:“手心手背都是肉,我尽自己所能写好每一篇。在写作过程中,我会把抽象的、明确的结论掰碎、揉开,像盐溶于水一样,融到人物的形象里,融入故事的细节中。”

对于一个写作经验丰富的作家来说,创作这部域外小说的挑战是什么?“如何赋予故事丰富的阐释空间,这是很有挑战性的。”徐则臣对记者表示,一个小说家的深刻或博学,不在于小说中出现金光闪闪的句子,深刻的判断,是将他的思考和想法有效地融入细节:一个手势、一个眼神、一个转身,让读者从各自的文化背景和生命体验中各取所需。好作家的魅力在于构建小说可阐释的深度空间,让一千个读者就有一千个哈姆雷特成为可能。(王雪瑛)