点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:常 丰

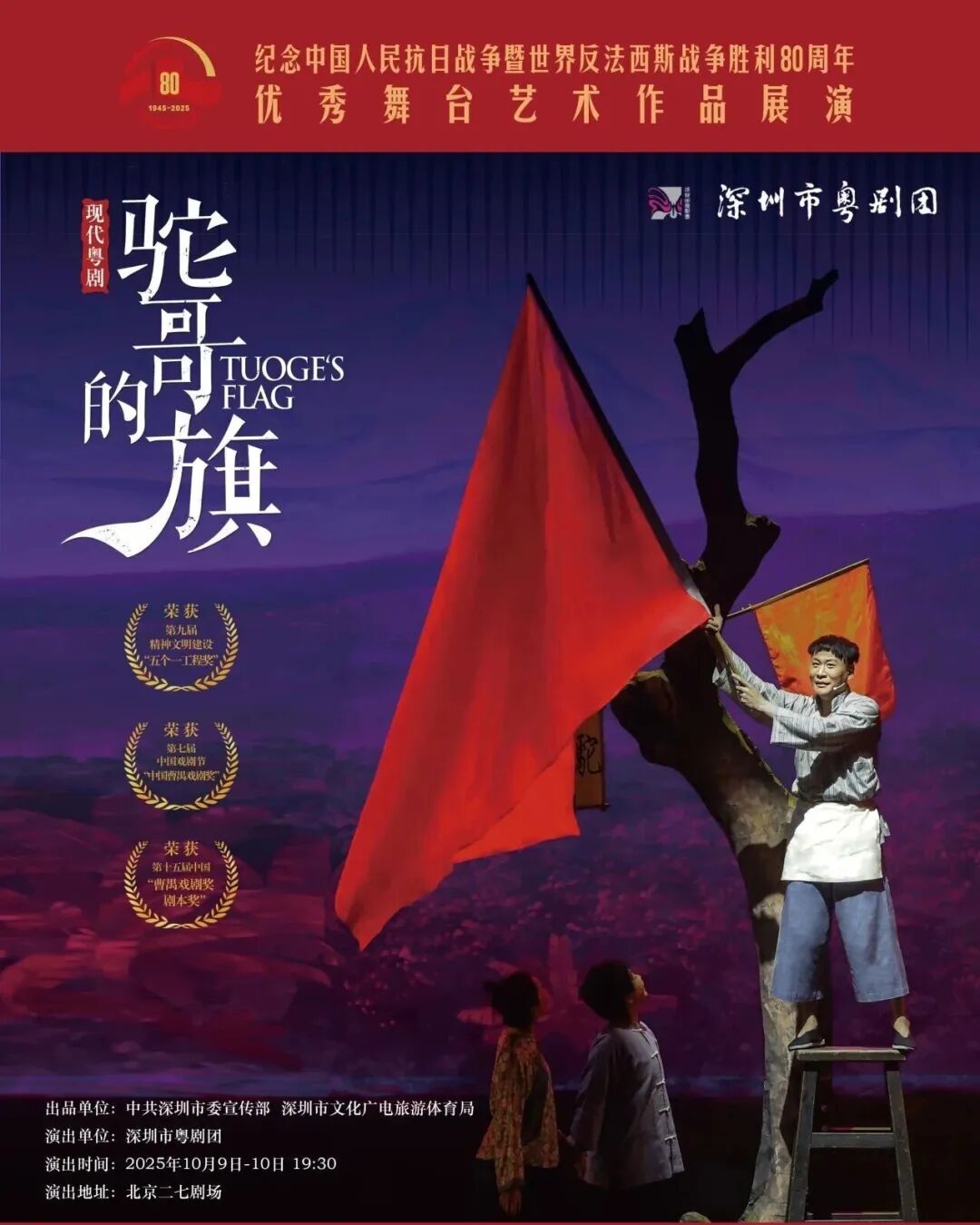

现代粤剧《驼哥的旗》海报(图片源于深圳市粤剧团微信公号)

那会儿,我还年轻,走出大学校门不久,全然不知粤剧粤曲为何物,甚至连戏曲都不甚了了。也就是那会儿,看了《驼哥的旗》,“不幸”饮下戏曲这碗“毒药”,从此不能自拔。25年来看过的演出超千台,很多戏,内容、场景、人物、唱段,在脑海中已然湮灭,但有个形象始终定格:舞台被染成浓郁的一片红,“小人物”驼哥,手拉南胡,在朴素的生存哲学中,唱着一曲倔强的血泪欢歌。我时常会想起他。

我承认,没有哪部戏比深圳粤剧院这台《驼哥的旗》的复排,更能牵动我心了。以致于时隔25年后再次看到它,居然产生了一种类似于“近乡情怯”的奇特心理。

一名“小人物”驼哥在抗日战争中的命运遭际和心理变迁,并由此阐发人性中辉映着的朴素与光泽,在我看过的所有戏剧作品中,似乎再没有比它塑造得更深刻生动的了。

现代粤剧《驼哥的旗》剧照。

正因为此,当年它的辉煌无以复加,什么奖都拿过了,什么荣誉都得到了,也在戏剧界和观众当中留下了极佳的口碑。后来,这个团经历了戏曲发展的嬗变、转企改制的阵痛,人员退的退,散的散,似乎再未见过什么像样的作品,甚至极少听到他们的声音,而驼哥,也就被彻彻底底地“雪藏”了。近年来,这个团又有“山河重振”的迹象,并复排了这台《驼哥的旗》。这怎能不叫人欣喜!

我很想抛开多年前的观剧印象来重新审视它。但这似乎不易。遂结合起来看,边看边想边感慨。

每个时代都会孕育其独特的天才戏剧家,世纪之交的余笑予无疑是其中的翘楚。他们凭借对戏剧的非凡创造力、天才般的领悟力以及卓越的实践能力,一时间掀起风云变换。这个戏虽然带着不少舞台历史印记和当时的审美特征,复排时也并未进行大的改动,但我们也能从中清晰地触摸到那个时期的戏剧家们对这方舞台的体悟。他们把舞台玩熟了、玩透了。他们对结构的把握,尽管在几场戏中内在的逻辑关联并不十分紧密,但在创作者的巧妙处理下,总能将边界融开,粘而不死,独而不断。他们对节奏的把握,让观众的心随着叙事发展不断提按,不跑不漏不外溢,妥妥当当。对舞台语汇的把握,台词与动作的契合,调度得严丝合缝,舞台行为的虚实两致,等等,都体现得淋漓尽致。

这部剧的文本也十分紧凑,都指向了戏剧、矛盾和人物,台词几乎没有一句多余。这体现的是创作者对戏剧叙事和人物形象的想象力和实现力。戏并不完美,有时会拉出去一些,比如三人关系的叙事表达,事实上远离了驼哥的旗,也远离了用于表达小人物典型的驼哥,但他又能及时拉回来,回头看时,反倒留了气口,变得疏密有致起来。还是应验了之前说过的那句话,戏剧创作,要诗性,要跳跃,但又不能不着边际,不能形成断裂。

现代粤剧《驼哥的旗》剧照。

大凡让人印象深刻的,要么是最精彩的,要么就是最糟糕的,中不溜的,最容易忘却。这部戏,驼哥的造型,驼哥的语言,驼哥的性格,驼哥的命运,都还在,每演到一处,马上便能会心,记忆被迅速唤起。但是,我却完全不记得有赵大鹏这个人物了,金兰也变得很模糊,很显然,驼哥写得太好,光彩掩盖了其他人。

因为大鹏“死”而复生,改嫁的妻子面临两难,这个桥段同样出现在了余笑予先生之后的作品楚剧《大别山人》中。看来他很中意这样的戏剧设计。确实,这种强冲突会带来复杂剧烈的心理揪扯,并因关乎人性人心而可能获得强大的戏剧张力。但是,在《驼哥的旗》中,其选择是模糊的、犹豫的,似由大鹏主动放弃金兰、放弃爱情而施予驼哥。及至《大别山人》,创作者转由女主角主动做出了符合爱与人性的选择!后者是高明的。女性实不该物化为被选择的对象,而爱情也不是能够施舍的。所以这一场,给我留下的印象,也远不及《大别山人》。

现在的舞台呈现,用于回忆是没问题的。相比起来,似乎少了些当年的深邃,失了些映照人心的外化效果。不知道是不是因为当年剧看得少,还是因为时过境迁,当时看起来好的视觉形态,现在习以为常了。但有一点我比较确定,就是舞美灯光上附着的审美的统一与纯粹,今不如昔,没有让我感受到当年的那种动人。有些情态是实实在在定格在我脑海中的,挥不去,摘不掉。也难怪,当年这个戏用的力气,大概也不是现在复排可以比的。

相应的还有演员。今天的驼哥林海涛,表现已然出乎我的预料。甫一开场,他背台徐唱,声音醇厚,有味道有细节,颇能唱出乱世之炎凉,唱出驼哥之悲欢。但与当年的驼哥冯刚毅比起来,似乎又失了些分寸,少了些笃定,添了些碎叨,多了些晃荡。或许也有先入为主的原因吧。饰演金兰的演员,声音条件不错,爆发力好,但也少了粤曲之韵味,粤剧声腔中的那种特殊的丝竹质感以及净度都略显不够,听起来像汉剧的声腔。再加上今天的音响调校不够理想,底噪明显且含混不清,当唱到高音部分时,震得人耳鸣不已。

复排经典,是致敬,更是留驻。我理解,应该在原剧的基础上,弥补遗憾,且不新增遗憾。可是,戏剧戏曲却必定是个“今天遗憾”的艺术。小处说,一台戏,演员有状态的问题,调度有实现的问题;中处说,一次复排,有现实条件的问题;大处说,一个时代,还有戏剧观念变化发展的问题,有专业力量积累的问题,甚至还有戏剧在这个时代坐标中的具体位置的问题。任何一台戏,都是这个时代当中戏剧的映射或缩影,它所标记的,不会总是那样面面俱到,但终究不是在这里,就是在那里。驼哥,也不例外。好在,“驼哥”是幸运的,这个形象的完整面貌终究被保留了下来,他会长久地凝视一批批过客,写他的,导他的,演他的,抑或,看他的。

导演余笑予、编剧刘云程等先生相继去世、当年的“驼哥”冯刚毅老师也已年近八旬,再次在舞台上看到那位熟悉且陌生的“驼哥”,有点恍惚,仿佛看的不再是戏,而是浸着25年岁月的悠长歌咏。这当中,有变迁了的剧种、院团,有故去的、老去的长者,也有我的青春。滋味足够,便成情怀。朋友问我,寻着了没有,满足了没有?实在是说不好。此情可待吧。(常 丰)