点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:陈涌泉

我今天提出一个观点:“戏剧最文学”。戏剧,首先是文学。现代汉语词典对文学的解释是:“以语言文字为工具形象化地反映客观现实的艺术,包括戏剧、诗歌、小说、散文等。”其中“戏剧”排在各文学门类之首。这里说的“戏剧”指的就是戏剧文学,也就是剧本。

古往今来,那些真正打动人心的戏剧作品,首先都是文学经典。相对其他文学样式,戏剧文学更综合、更复杂、更独特,人物更鲜活、更立体、更丰满,矛盾更尖锐、更强烈、更集中,情节更紧凑、更曲折、更生动,结构更严谨、更完整、更富逻辑性;文字更简洁、更凝练、更具张力……因此,戏剧不但是文学,而且是最高级的文学、最高难度的文学。

戏剧:文学皇冠上璀璨的明珠

戏剧文学有高度的综合性、深刻的复杂性、鲜明的独特性,它既是戏剧,又包含了小说、诗歌、散文等其他所有文学元素。一个剧作家需要有小说家的叙事能力,诗人的诗情诗意,散文家的细腻情感和哲学家的深刻思想,同时还要熟悉戏剧舞台规律,具备高超的时空想象力与结构力。戏剧文学的复杂性不仅体现在文学形式的高度综合,同时还要给音乐、舞蹈、美术等多种专业艺术留下创作空间。剧作家不仅要有文学的高度,还要全面把握各种艺术形式的特点。戏剧文学的独特性在于,剧作家创作时始终是戴着镣铐跳舞,领着一个方阵奔跑。心中不但要有观众,还要有舞台,每一个细节都必须经得起舞台实践的检验。一部成功的戏剧作品,不仅需要文本的文学价值,更需要能够在演出中引发共鸣,使观众感受到真实的情感冲击和思想震撼。因此,“戏剧最文学”不仅仅是一个理论判断,更是一种实践要求。

在人物塑造方面,戏剧文学要求每一个角色都必须个性鲜明而又内心丰富,有血有肉、活灵活现。在小说中,作者可以通过大量的心理描写、背景介绍和叙述评论来告诉读者“这是怎样的人”。而戏剧文学的本质是“代言体”,作者必须隐退,让人物“活”起来,通过最精准、最富有个性化的语言和行动展示给观众“我是这样的人”。人物的语言、行为、心理变化、性格成长都需要在剧情发展中自然呈现,并与整体结构紧密呼应。

谭霈生《论戏剧性》封面。(图片源于豆瓣)

戏剧比其他文学门类更讲矛盾冲突。但同样是写矛盾冲突,中国戏曲与西方话剧在呈现、理解和最终解决冲突的哲学理念与美学方式上存在根本差异,不能完全用西方冲突理论的尺子来丈量中国戏曲。中国戏曲具有以抒情为核心、以教化为目的、以写意为方法、以和谐为归宿的独特美学精神和哲学内涵。戏剧矛盾是多种多样的,有人与人、人与命运、人与社会、人与自然、人与自身等矛盾,但无论是外在矛盾,还是内心挣扎,都要通过细腻而真实地刻画让观众信服,进而产生共鸣。

戏剧的情节被严格限制在有限的舞台时空里,一定演出时间内,要完成起承转合。这种限制逼迫剧作家必须对情节进行高度提纯,立主脑,减枝蔓,去掉所有与主线无关的情节、人物、背景交代,从而使情节更紧凑。戏剧作为在场的艺术,想牢牢吸引住观众,情节必须跌宕起伏,曲折动人。

戏剧文学的结构具有完整、严密的逻辑关系,每一场的推进都环环相扣、层层递进,既要照顾整体布局的平衡,又要凸显局部细节的精妙。这种结构上的严谨不仅体现在情节安排上,也贯穿于人物性格的刻画、矛盾冲突的铺陈以及主题思想的深化之中。正是这种高度凝练的艺术结构,使戏剧能够在有限的舞台时空中,展现出无限广阔的社会图景与深邃复杂的人性探索。

戏剧文学惜字如金,每一个字都必须精准有力,承载起推动剧情、刻画人物、揭示冲突、传达思想情感等多重任务。在舞台上,没有冗长的心理描写,也没有无谓的背景铺陈,台词中多一个字就显得啰唆,所有的语言都要高度凝练。戏剧语言既要有文学性,又要有行动性;既要精准表达人物的个性,又要暗含情节的发展脉络。与此同时,戏剧文学还必须注重语言的音乐性与节奏感,通过台词的长短错落、语调的抑扬顿挫,增强人物形象的立体感和情感表达的层次性。正是在这样的精雕细琢之中,戏剧才得以成为一门独特而深邃的综合艺术形式。

戏剧文学的创作要求剧作家具备深厚的文学功底与敏锐的洞察力,将思想性与艺术性完美融合,通过一个个具体的人物与情节,展现出宏大的社会图景与深刻的精神内核。可以说,戏剧是对文学本质最集中、最精炼的呈现,它将文学的力量推向了极致。戏剧文学就是最高级的文学,是文学皇冠上璀璨的明珠。

戏剧文学深刻影响了《红楼梦》,支撑了诺贝尔文学奖

中国最有影响的文学名著首推《红楼梦》,世界最有影响的文学奖项无疑是诺贝尔文学奖。“戏剧最文学”还体现在戏曲文学对曹雪芹的影响,以及诺贝尔文学奖获奖者中剧作家的数量上。

87版电视剧《红楼梦》中宝黛共读《西厢》。(图片源于网络)

《红楼梦》作为我国四大文学名著之首,其作者曹雪芹极力推崇的却是中国戏曲文学。我提过这样的观点:没有中国戏曲对曹雪芹的滋养,就没有《红楼梦》。《红楼梦》中出现和戏曲有关的内容103处,其中正式演出57处,和戏曲有关的典故、曲词等内容46处。

小说前八十回中剧目和典故的运用远远多于后四十回。最典型的如第二十三回“西厢记妙词通戏语,牡丹亭艳曲警芳心”中,宝黛对《西厢记》的大加赞赏——贾宝玉赞“真真这是好书!你要看了,连饭也不想吃呢。”林黛玉“接书来瞧,从头看去,越看越爱看,不到一顿饭工夫,将十六出俱已看完,自觉辞藻警人,余香满口。虽看完了书,却只管出神,心内还默默记诵。”路过梨香院,听到《牡丹亭》唱词“良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院。”林黛玉不觉点头自叹,“原来戏上也有好文章”!第四十二回“蘅芜君兰言解疑癖,潇湘子雅谑补余香” 中,薛宝钗说自己从小背着大人偷偷看过“西厢”“琵琶”以及“元人百种”,其中“元人百种”即《元人百种曲》,为杂剧选集,收录元代杂剧94种,明代杂剧6种,总计一百种。

书中极尽笔墨描写了主人公对戏曲的喜爱。事实上,无论宝玉、黛玉还是宝钗对戏曲的溢美之词,都是曹雪芹夫子的自况。我们可以肯定说,曹雪芹是个大戏迷,具有深厚的曲学造诣。《红楼梦》中所列戏曲作品,曹雪芹都看过,而且烂熟于心。《红楼梦》的叙事和行文中处处渗透着戏曲的深刻影响,戏剧性特征非常显著。戏曲文学对于曹雪芹的影响之深由此可见。

其实,戏曲不仅影响了《红楼梦》,几乎所有明清小说都从中受益。比如《金瓶梅》就运用了大量前人的曲文,每一回都穿插有词曲、快板和说唱。

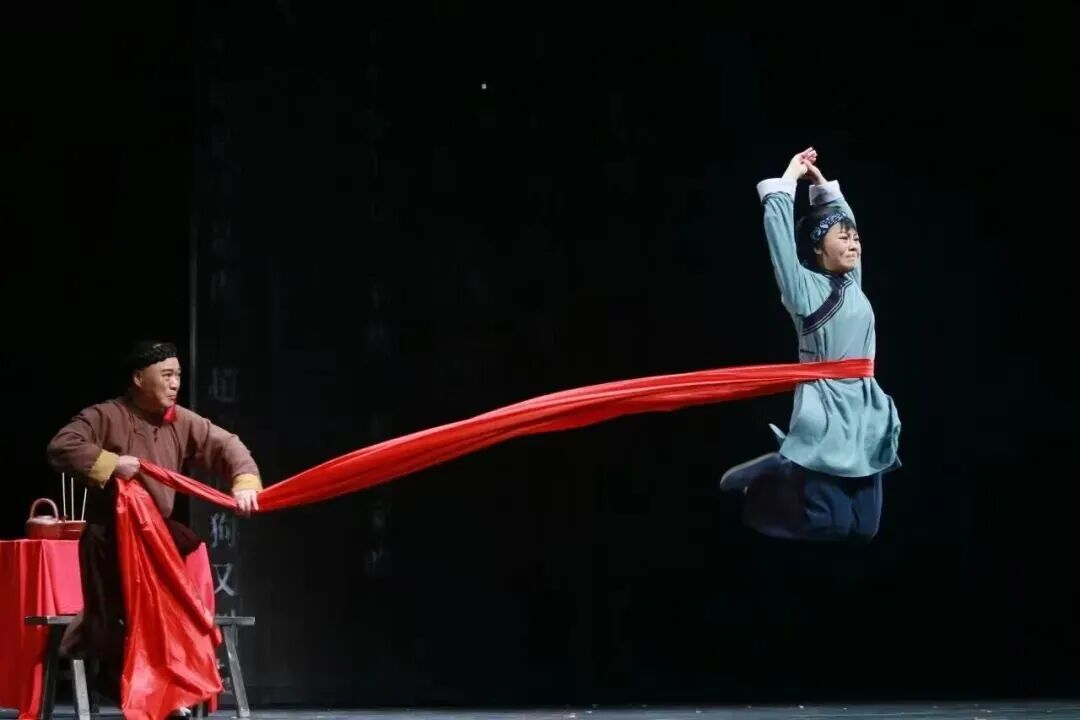

昆剧《牡丹亭》剧照。(图片源于网络)

而世界上最权威、最有影响力的文学奖非诺贝尔文学奖莫属,其获奖者中剧作家硬生生占了三分之一,还有三分之一的获奖者写小说、写诗歌同时又写戏剧,也就是说,写戏剧的作家占三分之二。中国的诺贝尔文学奖获得者莫言,其处女作就是剧本,最近他写了话剧《鳄鱼》,前些年写过话剧《我们的荆轲》等。他获得诺贝尔文学奖后,去英国拜访莎士比亚故居,在莎翁塑像前发下誓言,要用他的后半生完成从小说家到剧作家的转型。这说明即便他的小说获得了诺贝尔文学奖,他依然不满足,依然有攀登戏剧文学创作高峰、摘取这颗文学皇冠上璀璨明珠的雄心壮志。

戏剧文学具有对其他文学的再造能力

戏剧最文学,也体现在剧作家的先进理念、创新精神,以及对其他文学的再造能力上。在中西方戏剧史上,有无数剧作家和优秀作品为证。像《西厢记》“愿天下有情人终成眷属”,对美好爱情的讴歌;《牡丹亭》“情不知所起,一往而深。生者可以死,死者可以生”,对至情的描摹,都冲破封建礼教的重重束缚,发出了人性解放的强音。

豫剧《风雨故园》剧照。(图片源于网络)

这里请允许我以本人创作于2003年的《风雨故园》(又名《朱安女士》)为例,该剧是中国文学艺术界第一部为朱安立传的作品。多年后,才出现第一本朱安传记。《风雨故园》不仅是首创,在观念上也走在了那个时代的前列。该剧关注强大背影里的弱小,倾听主流话语下的呻吟,从婚姻家庭的角度反映一个时代,写出了一个旧女性的哀婉忧伤和一代文豪的伤心无奈,还朱安以尊严,还鲁迅以公正,还历史以真实。2005年在河南省豫剧三团开排动员会上,我做了题为《在戏剧中寻找真实》剧本阐述。巧合的是,两个月后,在该剧首演的第二天,新华社发布消息,英国剧作家哈罗德·品特获得诺贝尔文学奖,获奖致辞的主题正是“寻求真相”。

戏剧对文学的改编,一直是中外戏剧创作的传统。这种改编,看似是文学“赞助”了戏剧,事实上却是戏剧“升华”了文学。从宏观的角度来说,我们的戏曲文学哺育了一代又一代作家、诗人,这种哺育如春风化雨,润物无声,日用而不觉。一个人哪怕从没进过剧场,但是他在生活、写作中也会用到戏剧词汇,会受到戏剧影响。从这个意义上说,戏剧堪称文学的母体,改编是文学对戏剧的“反哺”。

戏剧改编给文学提供了更有效地传播。中国四大文学名著之所以著名,恰恰也是被中国戏曲改编最多的作品。所以我说,世界上本没有名著,被改编得多了就成了名著。

剧作家在改编文学作品时,腰杆要挺直,不可妄自菲薄。改编文学作品,是为文学扬名,替文学升华,让文学不朽。戏剧和文学,你中有我,我中有你,贯穿了整个中国戏剧史、文学史。如果没有《西厢记》,人们可能早把《会真记》忘了。如前面所讲,《西厢记》《牡丹亭》也助力了《红楼梦》。这种互动关系不仅体现在古典文学中,也贯穿于现代文学的发展脉络,陕西话剧对茅盾文学奖作品所做的系列改编,在当代戏剧界自成一格。一部文学作品若能被搬上舞台,便意味着它获得了更广泛的传播力和更深层次的生命力。

剧作家改编文学,是对原作的再创造。戏剧改编不仅赋予文学新的生命,也为观众打开了一扇理解经典的窗口。改编过程不仅看到了文学与戏剧的共生共荣,也见证了艺术形式之间的相互滋养。每一次改编,都是一次文化的再创造,这种再创造不是对原著的简单重复,而是在尊重基础上的创造性转换。通过这种方式,经典得以延续,文化得以传承,艺术得以发展。文学为戏剧提供素材,戏剧则为文学注入新的生命力。戏剧与文学的这种深度互动,不仅是艺术形式上的互补,更是文化精神上的共振,为观众带来了多层次、多角度的艺术享受。

要改变一种“认为改编作品似乎低人一等”的观点。原创和改编作品没有高下之分,只有成败之论。谈原创对戏剧本身没有太大价值,谈创新才有意义。往往优秀改编作品蕴含了许多创新,并且构成了中国戏剧文学史的主干。一部作品的高度究竟在高峰、在山腰、还是在山脚,和原创与改编无关,只取决于作品本身的艺术高度。正如古希腊悲剧改编自神话传说,莎士比亚的剧本多取材于历史与小说,真正“原创”的题材少之又少。一部作品的诞生,关键在于创作者是否注入了自己的思想与情感,是否赋予了作品时代价值。无论是改编还是原创,本质上都是对历史的再创造,对现实的再表达,对人性的再诠释。

文学改编不仅是戏剧创作的一种路径,更是一种文化传承的方式。通过改编,戏剧将文字中潜藏的情感和思想具象化,使之穿越时空与当代观众对话。比如我创作的《程婴救孤》,对“赵氏孤儿”题材的发展脉络有较深的研究,从宋话本、宋元代杂剧、明清戏曲到现代舞台,它不断被重新演绎,每一次改编都是对人性、道德、历史的重新审视。《程婴救孤》对原剧中复仇主题进行了现代转换,改成为了维护正义不惜牺牲一切,这就具备了全人类共同价值。同样,《哈姆雷特》在全球舞台上衍生出无数版本,每一版都带着时代印记与不同文化视角的独特注解。这些作品之所以能穿越时代,不在于其题材的“原创性”,而在于创作者如何在新的语境中赋予它们新的血肉与灵魂。改编不是复制,而是重塑,是在旧有的文本上开新花,是让传统与当下对话。我们应当以更开放、更正确的心态看待改编作品的价值。

我讲这些,就是希望增加青年剧作者们的文化自信。戏剧是最高级的文学,是世界文学皇冠上的璀璨明珠。剧作家是可以获得诺贝尔文学奖的堂堂正正的文学家,绝不能沦为“枪手”、“文学打工仔”或“文学仆从”。剧作家要有理想、有情怀,要有创新精神和现代意识,全方位提高自己的思想境界和文学素养,以高度文化自觉、坚定文化自信,最终实现文化自强。如果剧作家不能强大起来,戏剧根基薄弱,戏剧永远产生不出一流的作品。戏剧要健康,编剧先自强。

如果缺少戏剧文学,中国文学的天空是不完整的

戏剧最文学,然而有一段时期,人们把戏剧的文学属性丢掉了,以为戏剧仅是表演艺术,进而把戏剧文学排除在文学大家庭之外,文学刊物很少发表戏剧剧本,各大文学奖项不接受戏剧文学的参评。比如鲁迅文学奖的奖项包括小说、诗歌、散文、杂文、报告文学、理论评论等,但没有戏剧。综合大学戏剧学者大部分不关注当下的戏剧,也很少进剧场,他们讲的戏剧文学史,主要是古代戏曲文学,很少涉及当代戏剧文学、特别是当代戏曲文学,只能叫作“古代戏剧文学史”。缺少现当代戏剧文学,特别是民族戏曲文学,中国文学是不完整的,文学生态是不平衡的。

可喜的是,中国作协近年开始主动发展剧作家会员。我就是2020年加入中国作协的。

2023年4月,中国作协“作家朋友,欢迎回家——剧作家活动日”在京举行。这次活动让我想到了“补天”,我在致辞中形容该活动是“当代中国文学的补天行动”,在缺失一角的文学天空,补上了戏剧文学的五彩石。当鲁迅文学奖把戏剧文学纳入评奖范围,当文学刊物普遍恢复发表戏剧剧本,当中国高校文学教材写上当代戏曲文学篇章,那时,中国文学的天空才算完整。就像我们谈到中国古代文学史,绕不开元杂剧和明清传奇,必谈《窦娥冤》《桃花扇》;谈世界文学,绕不过莎士比亚和奥尼尔,必谈《哈姆雷特》和《天边外》。

若说戏剧是表演艺术,演员表演的是什么?表演的依然是文学,舞台上的演出可称之为“立体的文学”。戏曲的唱念做打,话剧的声台形表,都是技术手段,都是为了塑造有思想有情感的人物。

“戏剧最文学”对导演的启示

那么,“戏剧最文学”给导演又有什么样的启示呢?要敬畏戏剧文学,不要乱改剧本。对于集编导能力于一身、具备独立创作剧本能力者,尽可以创作剧本,如田沁鑫、黄定山分别曾以独立创作作品《生死场》《我在天堂等你》获得曹禺戏剧文学奖。

但对于大多数不具备剧本创作能力者,要善于藏拙。戏剧文学作为最高级的文学,非有深厚文学素养者不能为。不要把改剧本看得太简单,导演和剧作家是两种思维,你要想改剧本,至少要坐十年文学冷板凳。导演可以提意见,但要坚持“君子动口不动手”,当你动手改剧本的时候,一流的导演就会沦为三流的编剧。剧本的人物和情节自身有严密的逻辑性,牵一发而动全身,稍不留意就会导致逻辑崩塌,按下葫芦起了瓢,漏洞百出。

导演对文学要有敬畏之心,当你有了敬畏之心,就离大导演不远了。要知道,优秀的作品需要坚实的戏剧文学支撑,而非只靠导演技巧。另外导演不要跟编剧争署名的先后,编剧是著作权人,历来署在第一位,这既是戏剧规律,也是艺术规矩。

有句话叫“种了别人的地,荒了自己的田”。导演随便改剧本,而在导演本职工作上乏善可陈,我将此比喻为“毁了别人的地,也荒了自己的田”。导演是剧本阐释者,主业是如何实现文学剧本到舞台的立体转化,在这个过程中,导演的重要性在于如何指导演员,如何把二度的各工种抱成一棵菜。在创作过程中,导演要跟编剧多商量,多沟通,达到和谐的创作氛围,不要一家独大,强调所谓“导演中心”。“导演中心”本身是“舶来品”,而且和戏剧的本质相冲突,所有百科全书上戏剧艺术的概念讲的都是“以表演为中心”。还有一种现象,导演对编剧提了些建议,或动手改了一些文字,就要争署名,照这么说,每一个编剧都可以署导演,因为他的剧本中所有的舞台提示都是对二度创作的指导。如果导演一方面跟编剧争署名,另一方面又跟演员争“中心”,争来争去,戏肯定好不了。要想成为好导演,一定要从尊重剧本开始。

从著作权法角度说,未经作者同意,改剧本、加署名都是违法的。《中华人民共和国著作权法》明确规定,署名权、修改权、保持作品完整权是作者的人身权,永久受法律保护,任何人不得侵犯。

曲剧《鲁镇》剧照。(图片源于剧本编辑部微信公众号)

我的作品中就有很好的编导合作的例子。在豫剧《程婴救孤》中,仅“屠岸贾传令斩杀赵家三百余口”这样一个序幕,黄在敏、张平导演反复斟酌,前后排了三个版本,从表现手法、服装道具到音乐节奏等不厌其烦调整导演方案,精益求精,一版比一版精彩。在曲剧《鲁镇》排演前,我和张曼君导演进行了深入沟通,“洞房”一场,曼君导演提出想把原来祥林嫂、贺老六两人各自独唱加入对唱,我照单全收。她想把鲁定平这个人物删掉,我没有同意,因为我创造的鲁定平这个人物代表了铁屋子里的希望,可以调节全剧的色彩,正像鲁迅先生在夏瑜的坟头添了一个花环。曼君导演也尊重了我的意见,并且排练过程中深切体会到这个人物的独特价值。编导之间要相互尊重、相互信任,彼此包容、通力协作。戏剧的魅力在于集体智慧的融合,而非个人意志的独裁。戏剧的每一次精彩呈现,都源于团队间心灵与思想的共鸣。一个剧本如同种子,编剧赋予它形态与基因,而导演则通过舞台的土壤,将之培育成绽放的花朵。在这一过程中,若导演忽视剧本的内在逻辑,就如同强行改变种子的生长方向,最终收获的必然是畸形的果实。要确定一个原则,编剧要倾听、吸纳包括导演在内的各方合理意见,但最终怎么改,一定由编剧来决定,因为著作权法规定了编剧是著作权人,要对剧本文责自负。

一度创作和二度创作就像木材和火焰的关系,木材越充足,火焰就越旺;也像设计师和建造师的关系,方案匠心独运,建筑才能美轮美奂。如果导演无视剧本的精神内核,随意删改,就如砍断燃烧的木材,篡改完整的图纸,最终只会让戏剧失去光亮与温度,沦为畸形和残破。同样,编剧要信任导演的诠释能力,舞台才会绽放艺术的光芒。总之,编剧要放下固执,导演要放下强势,在彼此尊重的基础上实现思想的碰撞与融合。

戏剧文学之所以高级,是因为它在有限的时空内创造出无限的艺术可能。它用凝练的语言承载深刻的思想,以强烈的情感展现人性的光辉。如果我们忽视戏剧的文学性,就等于舍本逐末,舞台上再华丽的布景与表演也难以弥补灵魂的空洞。因此,只有重视剧本创作,尊重文学本质,才能真正筑牢戏剧的灵魂,避免舞台上发生“地震”。编剧如同建筑师,搭建起故事的框架与灵魂的骨架,只有地基牢固,舞台的大厦才能巍然屹立。唯有以文学为根,戏剧之树才能枝繁叶茂,长青不衰。所有戏剧工作者要重视一剧之本,将文学性作为戏剧的核心追求,让戏剧回归文学的本质,让舞台充满思想的力量。唯此,才能让戏剧在当代艺术格局中站稳脚跟,抵御浮躁与浅薄的侵蚀。在这个图像泛滥、碎片化信息充斥的时代,戏剧更应以其深刻的文学性成为精神的高地、思想的灯塔、审美的标杆。戏剧的力量,源自文学的力量;戏剧的高度,取决于文学的高度。守住文学之根,方能绽放灿烂的戏剧之花。

(本文系作者2025年5月12日在上海戏剧学院讲座内容,刊发于《剧本》2025.9,文字有调整)