点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

◎汉时见

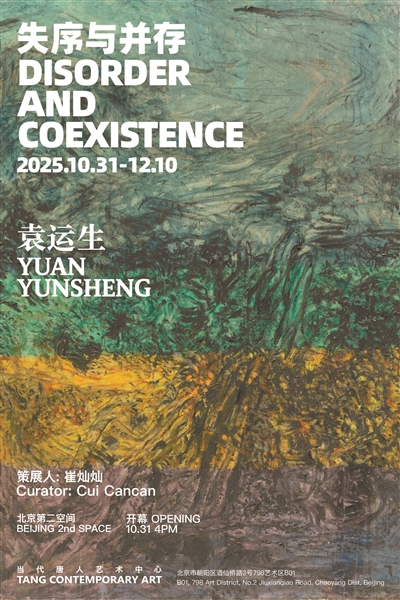

展览:袁运生:失序与并存

展期:2025.10.31-12.10

地点:当代唐人艺术中心北京第二空间

袁运生这个名字很多时候是和机场壁画关联在一起的。1979年,袁运生受邀在首都机场候机楼二楼西北一厅创作《泼水节——生命的赞歌》,在绘制过程中便引来诸多关注。然而,在袁运生整个艺术生涯中,这件事更像是一个插曲,或者说是他艺术探索之路上的一块踏脚石。

大约三年后,他抽身离开中国艺术界,投身于更广阔世界中的抽象画,兑现了他在上世纪50年代末于中央美术学院油画系所作的经典发言:“应当尽可能提供从古典主义直到毕加索之间的所有选择。”今天,已将至鲐背之年的袁运生,是一位足金的大师,也是一位被低估的大师。在当代艺术深陷身份叙事与价值衰落沼泽的当下,袁运生对 “绘画的本事”的回归,弥足珍贵。

线的美学即自然的美学

1962年到1980年,袁运生在长春市工人文化宫工作,画画是他隐秘的事业,也是十足的个人事业。上世纪80年代初,袁运生在瓷盘上签名“生”,这个时期他要解决两个棘手的问题:如何在人世漂泊的情况下做出艺术,以及如何在语言与批评稀缺的情况下做好艺术。由于缺乏完整的资料,我尚不知道如何完整地总结,但可以确定,袁运生在蹇困中,仍然保持着谦卑,心怀着光明。

《长春南湖公园》,1972

1972年的《长春南湖公园》展示了袁运生对艺术潮流的博观约取,他运用的是一种单一纯粹的色块的“格式”,仿佛恪守某种规律性和纪律性,遵循世界对自我与艺术的要求。这些微缩版的形式语言,综合了古典与现代,苏式、欧式与中式绘画语言,并在此基础上进行高强度的提炼和浓缩,与其说是再造传统,不如说是再造现代。其中,中国——融合了文化、文明、国家、民族、自然、记忆——作为主题得到了扎实的表现,因此,它完全称得上是中国风景。

《长春植物园》,1971

稍早一年创作的《长春植物园》则提示我们,袁运生自发地关注着自然。与西方风景画或浪漫派不同,袁运生艺术的自然从起初便携带了一种细微但强力的精神自然——当然,西方风景画的精神自然也很充沛,但那是另外一回事。画面中,透视消失点所在区域的构图,被不成比例地突出了出来,仿佛使我透过自然的层次,体味到人的层次。袁运生艺术中内含的精神自然意味着,自然作为容器,人作为动力。此刻,社会主义的人定胜天、文艺复兴的对人的发现,在这里结合在了一起。

《云南植物写生》是袁运生彻底地将以体积和色块为驱动,变更为以线为驱动。就这件作品而言,采取以线为驱动的方式,理由是相当直接的。试想,面对无边的宇宙、寂寥的自然,艺术家如此迫切地要求自己取一条线来抓住万事万物的精髓,这些线,不正浓缩着真实的、繁茂的自然界吗?

线,立体的线,就是袁运生结合中西的产物。中国画在创造与演化中,选择以线为体、为心,流动的线条、丰饶的线韵,形成了线的美学。用现代术语来讲,这是一种汇聚了手工、形式、哲学的美学样式。

《云南植物写生之三》,1978

袁运生并非中国画的使徒,而中国画亦非袁运生的归宿。然而,袁运生相信并仰赖线的美学,以至于他反复回归中国画与书法的艺术样式中(当然他并不拘泥于此)。更重要的是,袁运生自生涯早期就借用了线的美学,比如《云南植物写生》等素描中,袁运生以线描述一切,内里勾连着中与西的图式与构式。

这背后蕴含着一套成熟健康的美学观,即自然的美学。自然的美学,一看是透视的,再看是立体的,三看是深远的,取决于你何种心境、态度。袁运生的素描,以及他后来大多作品,就是所有这些观看相结合的自然。

因此,袁运生一生都离不开芜杂、磅礴、不息,即便只有三两线条。而这注定了袁运生与后现代以来绘画的“表面”美学不相关,甚至相排斥。

人的艺术与“三”的哲学

1979、1980年的《爱恋》《牧童和两位情侣》和《生命之歌》,宣示了嘈杂并华丽了近半个世纪的中国绘画奇观的开始。画面中,构图、色彩、线条交叉融合,形式繁化到了极限,然而内容与主题是如此简单。形式之繁与主题之简,这一双重性,这一典型的袁式美学,从此便成了袁运生义无反顾地走向真正的艺术的见证。

《云南白描寿星婆婆》,1978

袁运生的主题不是对空间、对未知的,而是对人、对已知的。所谓人的艺术,并不在于其理想、其进步,而在于富有节奏地容纳所有可把握、不可把握的事物,以及往生、未续的时间。稍早前的《云南白描寿星婆婆》《云南白描女青年》更加应和这一点。这些作品并非对形体精神的写生,而是对印象的写生。这是一整套的工作方法:对艺术家的解放,对艺术的自信,对加于艺术的种种设定(从现实主义到先锋派)的放逐,而后,行动注入每一个行动和笔画中,意义注入每一个觉察与观赏中。

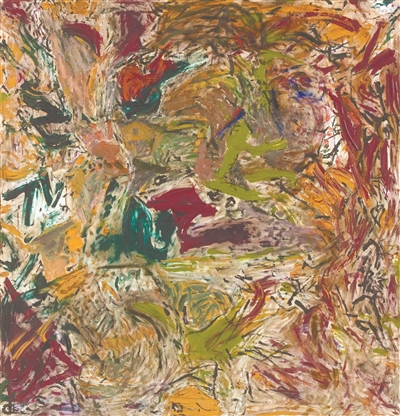

《并存》,1988

《失序》,1980

很显然,《失序》并不是一个合适的标题,更合适的标题或许是《理想》。在两三年的反复修改、升华后,袁运生发现了色块的特定性,而后将其优化为斧刃状或海纹状的线条。人们通常将袁运生在上世纪80年代中期开始的转变描述为走向抽象,但我认为,他并未致力于从具象走向抽象、从有证的抽象走向深度的抽象,而是致力于寻找高妙的古典精神,重新赋予美以流动、典雅、永恒的特质。袁运生早早地步入一种全然的自由境地。在中国,他看见了西方的方法,在西方,他领受了中国的精神。这让他重新定义了一种艺术,也许可以称之为立体-写意艺术。在结构上,袁运生遵循于几个西方经典“流派”,以及现代改良主义;而在细部上,袁运生又继承并优化了中国民间艺术,以及士大夫意趣。

袁运生的老师们在抗战、受难中孜孜以求这样的艺术——可以容纳世界的哭声和邪恶、可以改变人们的记忆和内心。袁运生虔诚地接收了它。想想看,上世纪30年代的“怒吼吧,中国!”不正传布给80年代的“醒来吧,中国文化”吗?正是踏上这座无形的桥梁,袁运生来到了真正的艺术的领地。

在构图,更准确说是构成的意义上,袁运生几乎始终保持着对“三”的执着:三重空间、三段式、三维世界:天、地、人;无、有、易;山、风、水;沉默、激情、对话……2015年的《怜爱》就是对“三”的哲学的汇总。背身的男人将身体展开为坚实的支架,承接着仿佛从风中幻化而来的正面的女人,男人和女人的面目交汇,诉说着永不止息的新的故事。

“三”的哲学是内化在中国人心灵的精神公式。它最简单最常见的版本是:出生、死亡、再生。“三”,意味着多,也意味着轮回,两者加起来就是中国人对于“福”的想象,我们的对于美、善、爱、德行的理解也根植于此。袁运生 “三”的哲学或多或少与此相关。

20世纪前半叶的种种苦难,仿佛掏空了人类的文明,战后的一切都建立在废墟上,这是世界的后现代。《九重》的光明、斗争、黑暗,《变相图之一》的地狱、天堂、人间,袁运生的“三”的哲学正是对废墟上的后现代的回应,是对人的注目、歌咏,它们都讲述着毁灭、重生、命运等人类的故事。

成为孤独的艺术家 以成为更好的艺术家

虽然绘画在拍卖、画廊、学院、思潮中占有相当大的份额,但“绘画的本事”却仍被遮蔽和低估着。上世纪70年代及之前的艺术家们,以各自的方法抓着“绘画的本事”,尽管它们的效力由于外部环境而淡薄了不少。

80年代及之后,“绘画的本事”在高速中逐渐陨灭,可供观察的几乎只有两种绘画的样态,一种是由于市场与收藏高速而不协调的发展导致的市场审美,一种是有判断力与行动力的局部的共识审美。市场审美关注画面景观、社会意义,而共识审美关注语言结构、象征范式,但两者都是在供给一种实用的方式。

《磁州窑瓶花卉》,1975

1975年的《磁州窑瓶花卉》就是关于“绘画的本事”较早的明证。袁运生用浪漫主义绘画细节,把古典元素作为装饰,将背景、远景进行形式化,一种在对比中的生命力呼之欲出。

日复一日地画画,只是为了成为更好的人。因为只有在真实的劳作中,圣洁的灵魂才会光临,才会荣耀那些本来平凡、本来无边的画面。如果足够幸运,艺术家就会建造一个家园,自己艺术的家园,人人艺术的家园。发生在袁运生身上的故事,就是建造家园的故事。早在上世纪70年代,袁运生就已知道,这是一条悲壮、艰辛的道路,一条时间之外的道路,一条使灵魂安居的道路。

艺术是这样的事物,它如此攸关人的生活与命运,却无视具体的丑陋与伤痛,因为艺术执着地求取着那个不可能的奇迹。所以,历来艺术家都要成为孤独的艺术家,以成为更好的艺术家。这样的艺术注定是能够简化、可以通情的艺术。这便是人的艺术。

(供图/当代唐人艺术中心)