木刻的诗意

——访青年艺术家梁业健

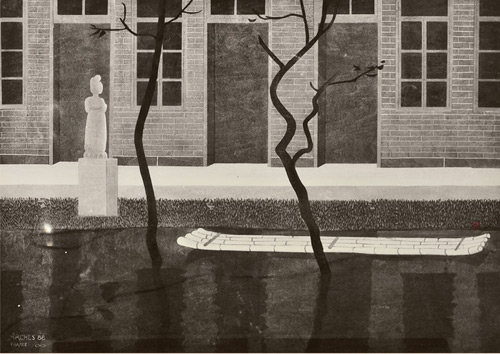

一排青砖房,窗明几净;门前有草地,立了佛雕;地上两棵树,自然生长;草地外有一面平静的池塘,一条竹排浮于水岸,一切都流露出平静的诗意…

这是《逸境NO.7》的画面,也是梁业健对多年前在桂林雁山园的生活追忆。

他的水印木刻版画《逸境》系列,2015年入选国家艺术基金青年创作人才一般资助项目。

《逸境NO.7》版画

那是他硕士毕业的第一年。“一切都刚刚起步,成功立项对我而言意义重大。”梁业健说,国家艺术基金的资助不仅为他的创作提供了便利条件,更重要的是坚定了他在今后创作道路上的信心。

2017年,他的《逸境》系列入选国家艺术基金青年艺术创作人才(美术类)滚动资助项目。

这一系列作品,源于梁业健在桂林雁山园的一段学习生活经历。他借这段记忆和雁山园的环境,尝试营造一个现实的“桃源”,来表达“对传统与现代、青春与记忆、愿景与矛盾的思考”。其中,既有对“桃源”情节的当下境地的迷思,也有对青春记忆的回放,他试图在记忆、青春、传统、桃源、理想等因素中寻找平衡点。

作品中,树木、房屋、远山、小径、池塘、草地、灌木丛、围墙等各种现实景物被主观地概括、提炼出来;人物省略了所有细节而仅用线条勾勒出轮廓,或行或立,或低头沉思或抬头望天,营造出一种内心独白的状态,“隐喻着现代人在焦虑和追求平静之间的矛盾,也展现了局外人和局内人之间的矛盾冲突”。画面追求清净自然,却有隐隐不语的情绪在暗暗流动。

策展人赵嘉评价梁业健是“属于卡夫卡那种负责内心的艺术家,他喜欢从个体的角度出发去挖掘艺术与世界之间的关系”,其作品拒绝表层和时尚的艺术效果,坚持在艺术中实现自己的精神价值和理想的乌托邦,又注重内心体验、生存境遇与艺术的关系,“能够超越表层,呈现出一种深度感”。

《逸境NO.20》 版画

早在国家艺术基金立项之前,梁业健已获得过包括第十二届中国美术奖银奖在内的不少奖项,其作品收藏于中国美术馆、澳门艺术博物馆、中国版画博物馆、浙江美术馆等。

出生于1987年的梁业健,在受到资助的艺术家中是较为年轻的一位。2011年毕业于广西艺术学院美术学院版画专业,同年获得免试攻读研究生资格,师从雷务武教授,专攻水印木刻。2014年,读研三的他创作了《青影》,入选第十二届全国美术作品展,并获得银奖。同年,梁业健研究生毕业并留校任教。

《青影》 版画

刚过而立之年的他,在版画界和美术界已受到诸多赞誉,获得了不少老一辈版画家的认可——将水印木刻本体语言系统和西方现代艺术因素进行了有机结合,又不显隔阂,一定程度上实现了水印木刻领域的新创造。

与现代中国版画的西方起源不同,水印木刻是地道的中国传统版画,还直接影响到了日本浮世绘和东亚其他古代版画的产生和发展。水印木刻将我国传统的木版水印方法与现代版画创作相结合,吸取中国画的水墨技法,用水墨和水性颜色在具有吸水性的宣纸、滤纸上进行印制创作。在近现代,由于民间年画市场的萎缩和学院版画的西化趋势,水印木刻也遭遇“寒冬”。因此,如何推进水印木刻的现代转型也成为版画界很长时间内有待解决的课题。

梁业健通过自己的作品探索了传统水印木刻的当代表达。不仅在形式上汲取了西方现代艺术的造型因素,在材料上也做了一些突破。当下市面上的宣纸稍有不慎几年后便会起黄斑,梁业健在创作《逸境》系列时,便选择了阿诗88版画纸来印制。这种专业的进口版画纸可以妥善保管数百年不变色,但纸质较厚,很难印出水印木刻温润通透的效果。“《逸境》系列就是挑战了这个难点,创作了水印木刻表现的新空间。”梁业健回忆,印制时天气酷热,创作的地方也没有空调,水分蒸发很快,对刻印技术和人的体能都是很大的考验。

《逸境NO.17》 版画

如今,国内版画市场的发展并不太顺畅,创作队伍的规模也相对较小。对此,梁业健认为,作为中国传统艺术之一,版画艺术的生命力首先在于其审美趣味的独特性。“别的画种无法达到版画的效果,就像版画也无需达到国画的效果。版画的审美属性决定了它无法被取代。”另外,版画的社会性之一是其复数性,决定了版画讲究分享,可以让多人同时拥用,收藏门槛相对较低,“这样的艺术形式使得版画很容易进入百姓家庭”。

梁业健以水印木刻作品而成名,但他并未将自己限定于这一领域,而是保持着对其他艺术门类的好奇和探索。在今年1月举办的个展中,还展出了他的不少纸本水粉作品,同样延续了宁静淡薄的个人艺术风格。对他来说,“没有一种艺术材料、艺术媒介是边缘的、不能涉及的”,他希望保持一种艺术创作的自由和实验精神。

虽然《逸境》系列作品获得了不少赞誉,也获得了国家艺术基金的立项资助,梁业健在刚做出成品时也很满意,但当一年后再回过头来看时,“觉得还可以做得更好”。梁业健说:“好的艺术家对自己的作品永远不满足。虽然我的水印木刻为当代版画创作做出了新的尝试,得到了一些认可,但我自己清楚,我还有很大的空间要去创造。”