作者:翟志远

在走过了23个春秋以后,切尔诺贝利好似已然成为了一个概念名称,我们知道它,也仅仅限于表面的知道而已。谁也没有想到,近期美国HBO推出的5集同名电视剧《切尔诺贝利》再次将人们的视线拉回到1986年的那场核泄漏事故。如果说“奥斯维辛之后,写诗是野蛮的”,那么在经历了切尔诺贝利之后,同为人文学科的历史同样遭遇了类似的尴尬——历史该怎样讲述?

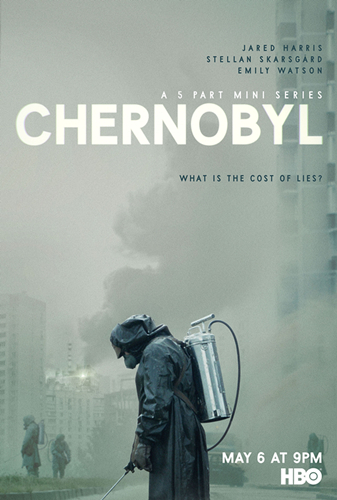

电视剧《切尔诺贝利》海报

这样的疑问让一部分人感到莫名其妙,历史不就是秉笔直书吗?有信史自然也有伪史,我们当然要采用信史。诚然,如果历史是如此简单该多好。但当我们真正在面对一段历史的时候,我们会发现事实远非这么简单。面对切尔诺贝利,人们可以将其描述为人类面对灾难的一曲抗争悲歌,也可以将其铺展成一幅权力局下的众生苦难图……凡此种种,历史讲述者所依据的历史资料是相同的,但最终绘就的历史图景却截然不同。显然,作为历史图景的制造者——人在其中起到了巨大的作用。既然历史只有通过最终产出的文本(无论是以文字还是影像等)为大家所接触,当人以自己的方式对历史发生的真实事件进行选取与排列,纯粹的历史客观性就已经离开了我们。难道历史并不真实吗?

美国学者海登·怀特一方面指出历史并没有如科学研究一般建立起一套严谨、客观的术语,而是采用了人们熟悉的日常语言,这导致了最终呈现的文本无可避免地向文学一端倾斜。司马迁在《史记》中写秦始皇出游,项羽见到后说:“彼可取而代也。”仿佛亲身在侧聆听一般,这当然不可能,又如写刘邦远观秦始皇,叹曰:“嗟乎,大丈夫当如此也!”是一样的处理手法。明朝金圣叹称《水浒》的许多笔法得自于《史记》,历史与文学的关系可谓纠葛难缠。但海登·怀特又表明历史向文学的倾斜并不意味着历史讲述者可以对面前的历史资料任意裁剪组合。作为一门技艺,历史写作经历了数千年的时光,早已形成了属于自身的规范,不可须臾逾矩。同时,绝对的客观历史虽不可达到,却可以评判出距离它的远近。因而司马迁虽然没真正听到项羽、刘邦的说话,但人们依然愿意相信二人会这样说,因为这符合他们的性格,距离客观历史较近。由此,我们可以说历史讲述就是在文学虚构与客观真实之间的一场拉锯战。

《切尔诺贝利》无疑也处于拉锯战的境地之中,作为一场震动世界的事故,它的结果已经明白地显露在世人的面前,但这样的历史记录遗漏了太多。在第一集的开头,创作者就交代了主人公喑哑的自杀,切尔诺贝利核泄漏的发生已成了过去式。既然最终的结局已然告知观众,那么就将目光聚焦在这之前吧,身涉其中的每个人是怎样的状态呢?这样的切入无疑将历史由宏观代入了微观,它需要更庞大的历史资料与谨慎的文学笔法,否则,一不小心可能将历史演变为时下流行的灾难片。面对历史有多种叙述策略,海登·怀特说,对于二战中犹太集中营的历史书写,田园诗或喜剧的模式应自然地应予排除。我想,这样的取舍放在切尔诺贝利一样适用,历史并不是可以让人随意打扮的小丑。

除此之外,丢弃后见之明显然也是必要的,“切尔诺贝利”在当下的意义之于当时的涉事人并不存在,他们对此并不知晓。于是电视剧展现了涉事人面对一起突发事故之后的各种行为表现,他们不知道这场事故将载入史册,只是单纯地为所爱或所欲、为个人或国家行动起来,让观众唏嘘不已。可以说,通过在事故的各个客观真实节点里填充进人性人心的文学虚构,《切尔诺贝利》使原本苍白的历史骨架显得有血有肉,动人心魄!

随着电视剧的热播,切尔诺贝利核电站遗址一时成为网红,不断有全球各地的人前去参观打卡。从这个意义上说,或许《切尔诺贝利》作为商业电视剧,它的文学虚构成分过多,但在历史召唤记忆、不致让后人遗忘而始终警醒的层面,它是一部好的历史作品。(翟志远)

光明网文艺评论频道面向社会长期征集优秀稿件。诚邀您围绕文艺作品、事件、现象等,发表有态度、有温度、有深度的评论意见。文章2000字以内为宜,表意清晰,形成完整内容。来稿一经采用,将支付相应稿酬。请留下联系方式。感谢您的关注与支持!投稿邮箱:wenyi@gmw.cn。

光明网文艺评论频道面向社会长期征集优秀稿件。诚邀您围绕文艺作品、事件、现象等,发表有态度、有温度、有深度的评论意见。文章2000字以内为宜,表意清晰,形成完整内容。来稿一经采用,将支付相应稿酬。请留下联系方式。感谢您的关注与支持!投稿邮箱:wenyi@gmw.cn。