作者:中国艺术研究院影视系博士研究生 魏兵

近期,陆港台合拍的《花椒之味》上映,以细腻温和的文艺腔调打动了不少观众。影片由香港新锐导演麦曦茵执导,改编自张小娴的书信体小说《我的爱如此麻辣》。相对原作,影片仅保留火锅结缘的线索和人物关系的架构,叙事重心转向同父异母的三姊妹彼此接纳并自我救赎的“轻成长”故事。

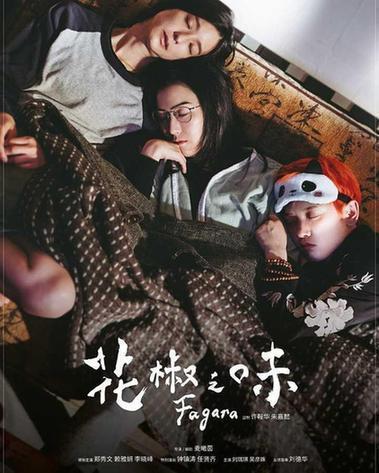

《花椒之味》海报

《花椒之味》既有《海街日记》中的温情与疗愈,也有《饮食男女》中的世故与怅惘,但它又是独特的。女性导演的温润细腻赋予滚烫火锅的,是溢满烟火的豁达释然,一味调料成为情感的联结纽带,也是自我找寻的抚慰剂。

片中的夏家是极端戏剧化的家庭组合。父亲夏亮在香港大坑经营一家名为“一家”的火锅店,独自抚养女儿夏如树。但即使他生病离世,也没有向如树坦露他的秘密——在台湾和重庆的女儿如枝和如果。直到如树在父亲遗留的手机中发现了联络记录,三姊妹才首次在葬礼上相认。童年的如树被母亲告知父亲的出轨劣迹,也目睹父亲重归家庭的悔意担当,所以一直以来对父亲情感感到不安;如枝享受过短暂的三人温馨时光,但自成为欧阳如知,被母亲冷嘲热讽的撞球事业成为守护她的盾牌;被母亲称作侄女的如果,张扬直爽的外表下是对外婆的呵护与关心。上代人的爱恨纠缠,使三姊妹各自在破碎的家庭环境中成长,在共同找寻父亲火锅秘方的过程中慢慢疗愈成长的伤口。

《花椒之味》剧照

《花椒之味》的情节工整有序,由夏亮在人声鼎沸的舞火龙场景中拉开三姊妹关于和解的故事帷幕。麦曦茵曾谈到构想初衷:“《花椒之味》的情节工整有序,由夏亮在人声鼎沸的舞火龙场景中拉近关系的反思”,由此形成本片三条叙事线。

夏如树直到父亲病重才肯穿过西隧回家,得到的却是父亲的死亡医学证明书和火葬纸。,面对这样的不幸,她毅然决定经营火锅店,也重新认识父亲。她在伙计萝卜、麻醉医师蔡浩山和前男友郭天恩的口中慢慢描摹出父爱的模样,也在生活的种种细节中,终于体会到父亲无言以表的深爱——不喜欢别人叫自己名字的固执、旧房间常换常新的床单、被父亲捡回珍藏的旧物和儿时父亲录的英语听写磁带。

客观来看,电影对夏亮没有摆出道德卫道士的姿态。他是有缺陷的:作为情人他没有担当,作为丈夫是不称职的,作为父亲同样缺乏与女儿们的顺畅沟通。但我们正是从这些不完美中,才能看到默默努力改过自新的鲜活的夏亮。正如此,如树才慢慢地跟已逝的父亲、跟前任、跟自己和解。

《花椒之味》剧照

外表冷淡的如枝在新家来去无挂,虽然渴求依赖,但与母亲的隔阂使她始终不能融入新家中。撞球运动是她的事业,也是母亲与父亲默默关注的情感纽带。不过,生父太遥远,他只能在深夜点支烟回看录影带;母亲太执拗,她只能默默在看台远观。终于一段谈心漫步,如枝装作绊倒母亲,双方才豁然开朗。原来,有的人是在爱恨纠结半生后,才懂得活在当下。

如果与年迈婆婆明明相爱,却无法止息未来会失去对方的焦虑和恐惧,直至将时日无多的顾虑成为负载双方的包袱。在逐渐解开自我保护的躯壳后,如果终于在嘉陵江畔向婆婆袒露心声:“人离开这个世界,就好像搬家,住到活的人的心里面”。摘掉死亡狰狞面孔的祖孙俩,共同直面生活的一切,相拥而泣。

没错,内心的伤痛是伴随双方的理解而被治愈的。很多时候我们觉得对方不能理解自己,选择“用一种痛去掩盖另一种痛”,往往事与愿违。可只有大家在相互释然时,滚烫火锅中缺少的那味与花椒相配的秘方才能揭晓——如枝母亲最爱的红酒。但这,却也是夏亮未言的爱与终生的遗憾。

《花椒之味》剧照

《花椒之味》没有大悲大喜的情绪起伏,也没有艰涩难懂的剧情障碍,却在不温不火的诉说中徐缓地释怀羁绊的情感与深藏的柔软。其实,人与物、人与人以及人与自我之间,终究是没有解不开的结和化不开的怨。或许,坦诚以待的有效表达与沟通,可以掀开有限岁月中无限的流光溢彩。影像风格处理得含蓄、淡然而节制,情感释放的分寸拿捏得恰到好处,生发出一种超越时空的动人、鲜活的味道。正如花椒之味,入口不甚觉麻,却能掩盖他人不可知的含唇之痛,细细咀嚼,味道才慢慢滋生,令人心旌摇曳,余味无穷。

许多时候,电影如同一把钥匙,可以开启人心的保险箱,细述人情世故中的练达人生。伯格曼对塔可夫斯基的赞誉一语道破电影之为电影的动人之处:“捕捉生命,一如倒影,一如梦境”。三姊妹在舞火龙的闹市巷尾紧紧相拥,犹如一刹那梦幻的释然解脱,既是洗尽铅华后各自的坦然,也是对往昔岁月流连忘返、百转千回的告别。

树生枝,枝育果,果又绕树而生,两岸三地的亲姐妹,虽然彼此性情各异,却注定相生相惜。影片始于舞龙,终在中秋,落幕亮灯,主题曲《好好说》依然回音绕耳,“为什么没好好说,我们便擦肩而过”。或许,只有消散了内心尘雾的人,才能读懂圆月的完满。(魏兵)

光明网文艺评论频道面向社会长期征集优秀稿件。诚邀您围绕文艺作品、事件、现象等,发表有态度、有温度、有深度的评论意见。文章2000字以内为宜,表意清晰,形成完整内容。来稿一经采用,将支付相应稿酬。请留下联系方式。感谢您的关注与支持!投稿邮箱:wenyi@gmw.cn。

光明网文艺评论频道面向社会长期征集优秀稿件。诚邀您围绕文艺作品、事件、现象等,发表有态度、有温度、有深度的评论意见。文章2000字以内为宜,表意清晰,形成完整内容。来稿一经采用,将支付相应稿酬。请留下联系方式。感谢您的关注与支持!投稿邮箱:wenyi@gmw.cn。