作者:中国传媒大学戏剧影视学院硕士 郝瀚

英格玛·伯格曼作为享誉世界的现代主义电影大师和哲学导演,与意大利导演费里尼、前苏联导演塔尔科夫斯基并称为电影界的“圣三位一体”,代表了20世纪60年代以来欧洲艺术电影难以逾越的高峰。伯格曼电影素以深刻的主题表达与晦涩的作者风格著称,他利用影像媒介致力于阐释高度抽象化、哲理化的严肃议题,包括对生死问题、宗教信仰以及主体位置的追寻。

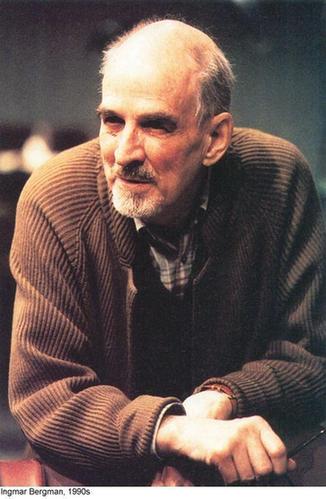

英格玛·伯格曼

死亡的哲学

伯格曼的电影深受以存在主义为代表的西方现代哲学影响,如海德格尔曾在《存在与时间》中指出:“死亡作为无时不在的可能性悬临在存在者的境遇,标画出人是向死的存在”。但正是基于这种向死的生存状态,艺术家才意识到生命价值,激发出主体的创造性动机和价值实现动机,从而滋生意志的实践活动。伯格曼的死亡哲学实则是对死的一种假想,影片中对于死神的塑造实际上只是他对死亡物化的一种假象。

在《第七封印》中,“死亡”以死神的形象出现。片中死神是一位身罩黑袍,手持镰刀和沙漏的男子形象,他成了仲裁者和拷问者,以第三者的身份冷漠观察着人们面对灾难时的表演。在那场给欧洲造成巨大创伤的黑死病中,死亡成了日常生活的一部分,而上帝在关键时刻把人们抛弃了。人们的信仰动摇了,地狱不再可怕,因为人间就是地狱。

《第七封印》剧照

伯格曼的死神是上帝的另一个侧面,上帝在此发挥了审判和死亡的功能。在伯格曼的眼中,上帝只是一个被塑造出来对抗死亡恐惧的偶像,于是影片中死神代替了上帝,决定着人世间的一切。他可以与骑士下棋,真实地存在着。

伯格曼通过影像探讨生与死,强调人要正视死亡。影片中充满对上帝的质疑,印证了尼采“上帝已死”的宣言,否定和批判成为他的电影的基本精神特质。死亡与上帝的关系、生存和死亡的关系成为他多部电影主题。

信仰的姿态

伯格曼出生于一个传统守旧的新教路德宗家庭,父亲是一位严厉的牧师,因此小伯格曼在童年时期就与宗教结下了“不解之缘”。在他的自传《魔灯》中曾说到:“我从小被灌输这样的观念,罪恶、忏悔、惩罚、宽恕以及谦恭等等。”这使他以后的很多作品涉及到长久以来萦绕在世人心中的敏感问题——上帝与人的关系,即对于信仰的态度上。

《呼喊与细语》剧照

真正让伯格曼困惑的不是信仰哪一个宗教,而是对于宗教的态度。追求,自省,怀疑是伯格曼对于宗教的态度。在伯格曼自传《魔灯》一书中他曾这样说到:“对于我来说,宗教问题一直困惑着我。我从未停止去关注那些问题,他每时每刻都在发生。”

在《呼喊与细语》中,主人公阿涅斯因为忍受病痛的折磨而不时发出撕心裂肺的呼喊,肉体的折磨导致其生理上对于死亡的极度恐惧。他的两位姐姐并没有在精神上给予阿涅斯慰藉,反而加深了阿涅斯的病痛,导致他承受着生理和心理的双重折磨。两位姐姐实则象征着死神,其对于阿涅斯痛苦的冷漠和旁观,正是伯格曼对于宗教的态度。

对伯格曼而言,宗教的本质在于审视人的内在问题,在追问灵魂的同时也在进行灵魂的体验。可以看出,伯格曼怀疑上帝,但又需要上帝,所以值得注意的是,伯格曼并非彻底拒绝了上帝的信仰,他认为对于上帝,应该先打破上帝的狭隘的、限制的形象,然后再接受。

《假面》剧照

就像伯格曼在《魔灯》中所说,“我全部的生命都在与上帝之间的痛苦和不快乐关系中斗争着”“上帝并不存在,因为没人能证明他的存在,如果他真的存在,那么他一定是个恶劣的神,心胸狭隘,充满不可饶恕的偏见……这个世界如同斯特林堡所说的,是个粪坑。”

隔绝的主体

伯格曼的电影具有浓郁的哲学意味,深受存在主义影响,尤其是丹麦哲学家克尔凯郭尔的思想。存在主义将孤立个人的非理性意识当作最真实的存在,以人为中心,尊重人的个性和自由,将人之主体性放大。

在《假面》中,我们可以比较清晰的感受到伯格曼对于孤独的追问,整个影片没有过度的色彩渲染与文字修饰,在情节上淡化处理,通过着力修饰人物的情感和内心世界表达出主人公对周遭世界的冷漠和隔绝。此外关于这种人性的孤独在伯格曼的影片中几乎处处可寻,像《羞辱》中的一对夫妻处于几乎与世隔绝的隐居状态,《呼喊与细语》中三姐妹的不能沟通……而伯格曼也常常将自己影片中的主人公都放在一座孤岛中,如《犹在镜中》中用人物所处的环境来表现人物的内心状态,像孤岛般充满孤独与隔绝、冷酷与痛苦。

2006年,导演李安到瑞典法罗岛拜访英格玛•伯格曼

总而言之,伯格曼电影显示出如梦似幻的迷人气质,抽象晦涩的影像探讨着肉身与灵魂永不调和的母题:生存与毁灭、信仰与怀疑、自由与隔绝……这些困扰着人类的永恒命题同样困扰着伯格曼一生,在他的影像书写中超越种族、阶级与地域,影响一代又一代的电影人。(郝瀚)

光明网文艺评论频道面向社会长期征集优秀稿件。诚邀您围绕文艺作品、事件、现象等,发表有态度、有温度、有深度的评论意见。文章2000字以内为宜,表意清晰,形成完整内容。来稿一经采用,将支付相应稿酬。请留下联系方式。感谢您的关注与支持!投稿邮箱:wenyi@gmw.cn。

光明网文艺评论频道面向社会长期征集优秀稿件。诚邀您围绕文艺作品、事件、现象等,发表有态度、有温度、有深度的评论意见。文章2000字以内为宜,表意清晰,形成完整内容。来稿一经采用,将支付相应稿酬。请留下联系方式。感谢您的关注与支持!投稿邮箱:wenyi@gmw.cn。