作者:吉首大学法学与公共管理学院 王作剩

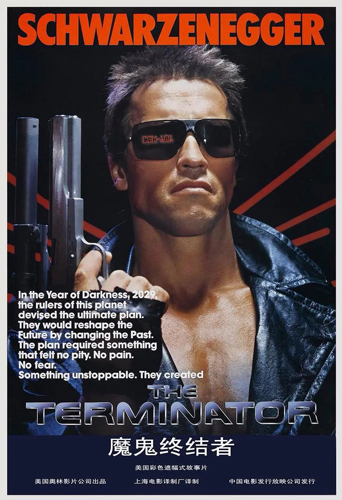

罗兰·巴特的“作者已死”论,显然无法适用于系列电影。在经典系列电影中,原创者似乎已具有某种永生的力量并成为始终萦绕其间的魂灵,不时被受众所召唤。对于《终极者》系列电影而言,詹姆斯·卡梅隆便是其中的灵魂人物。其所缺席的三部《终极者》系列电影均受到粉丝的质疑,口碑、票房都无法与其亲自导演的前两部作品相媲美。因此,当由他担任监制和编剧的《终结者:黑暗命运》(下称《黑暗命运》)上映时,粉丝将其誉为回归血统的纯正之作。于笔者而言,《黑暗命运》既延续了前作《终结者》与《终结者2》的叙事线,复原了原有的世界框架,又对人类的价值认同做出探索。但令人略感遗憾的是,恐惧感的消减使其失去了前作的余味。

《终结者:黑暗命运》海报

认同感的强化:后人类视野的价值弥合

科幻电影常常借助电子人、机器人、克隆人与变种人等非人类体来探讨人类的意义,大多数的电子人等非人类体又与人类的界限逐渐模糊,人类正变成“后人类”(Posthuman),其价值遭到前所未有的挑战。在卡梅隆执导的《终结者》系列电影中,始终在探讨人与机器人的关系。《终结者》是悲观的,这为整个系列奠定了一种基调。其所塑造的机器人T800,在外形上与人类相仿,但“不会后悔、不会自责、也不会害怕”,不仅严重威胁着未来的人类,又能够乘坐时间机器消灭今天的人类,而与之相对应的人类,不管是在未来的2029年,还是现在的1984年,只能够选择逃避与被动地应战。

《终结者》(1984)海报

时隔7年后的《终结者2》出现转机,价值开始向人类倾斜。一方面,人类继续被蹂躏,遭遇了比T800更加强大的液态机器人T1000;但另一方面,人类却拥有了化敌为友的机器人T800。修改后的机器人与人类的关系也由完全的敌对状态,开始转变为生硬的主从关系,甚至是被动的友好关系。未来,它成为人类对付天网的工具并;现在,它却在人类——少年约翰·康纳的感召下,被动地学习微笑,由“它”变成了“他”,甚至充当了少年约翰的父亲角色。此外,人类自身的能动性开始觉醒,不再被动地逃跑,而是选择主动反抗。

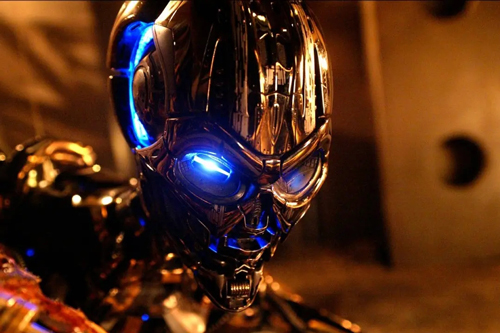

《终结者3》剧照(图为液体机器人)

及至《黑暗命运》,机器人与人类的界限更加模糊,机器人对人类的价值认同则更加强烈,拥有了与人类相似的人情味。新一代机器人Rev-9,不仅与人类有着几可乱真的外形,而且能够微笑、讲笑话、撒谎与劝说。同样,作为遗留在人间的T800,竟然产生情感与思想,对人的价值产生理解和认同,具体表现为与人组成家庭,拥有生存技能与兴趣——售卖窗帘,当人类需要他的时候,又能够义不容辞地冲锋陷阵。而格瑞斯是机器与人类的混合体,从整体上看,她是标准的人,与人有着相同的情感与价值;但她又不是严格意义上的人,因为她的身体经过改造实现了人体与机器连接,其性能是机器化的,是标准的后人类。虽然人类仍旧无法摆脱被追杀的命运,但其主动性却大大增强,不仅出现了“异化”,即人的机器化,而且出现了向终结者复仇的人类——莎拉康纳。可以说,《终结者》中的T800成为《黑暗命运》中的莎拉康纳,而《终结者》中的莎拉康纳则与《黑暗命运》的T800更有相似性,两者的身份发生了互置。

恐惧感的消减:新时代氛围的情感错位

如果说《黑暗命运》对机器与人类关系的探索值得肯定,那么在审美上却是退步的,无法与《终结者》与《终结者2》相比,因为它缺少了中国美学里的“韵味”与小津安二郎所言之的“电影的余味”,具体表现为恐惧感的消减。

《终结者3》剧照

《终结者》与《终结者2》给人们带来的恐惧感是无与伦比的,这与时代和过硬的电影质量密切相关。凯斯·约翰斯顿认为80年代“入侵地球”的科幻电影已经不再被阐释为刷新版的冷战恐惧,但重观《终结者》前两部作品,仍不能否认时代对其的影响:电影涉及核战、机器人、人机大战,契合了冷战背景下人的心境,但最终导向末世恐慌的是电影中崭新的世界观架构、形象造型与审美风格。反观《黑暗命运》仅仅继承了世界观架构与形象造型,丢失了最为迷人的审美风格。

在前两部作品中,其审美偏向于黑色电影风格:肮脏的街道、翻飞的垃圾、冰冷的杀害行为与恐慌的无辜者等,事件也总是发生在黑夜。在电影语言上,既重视激烈的动作带来的节奏感,又通过缓慢的摇跟镜头引发心理上的紧张。例如在机器人出场时,采用缓慢的节奏,极力营造一种诡秘的氛围,给人神秘感与惊悚感。但《黑暗命运》却严重依赖激烈的动作戏,忽视了人的心理节奏:其节奏多是通过短镜头、快速视点切换等实现。动作戏眼花缭乱但设计缺乏细节与个性,偏向整体的激烈,与《速度与激情》等影片无异,消解了人们心理层面的恐惧。

《终结者4:救世军》剧照

不止于此,以机器人终结人类的叙事模式作为世界观建构,显得陈旧过时。这同样是观众感受不到恐惧的原因之一,影片理应在继承的基础上进行新的探索,这种探索需要紧扣与超越时代。正如科技飞速发展的80年代,《终结者》先知般地预言了未来机器与人类的关系,从今天看来,似乎已经有所对应,因此,《终结者》更像一则引人深思的寓言。但新世纪以来,伴随新事物、新问题的层出不穷,人们需要新的审美。对此《黑暗命运》有所涉及,比如对监控摄像和手机定位的反思、对美国驻墙的批评、对女性主义的讴歌等,但这一切似乎只是浮光掠影,缺乏深入心理层面的挖掘,过多让位于激烈的动作电影,最终成为又一部标准的好莱坞“爆米花”电影,似乎这也成为整个好莱坞电影制作的“黑暗命运”。(王作剩)

光明网文艺评论频道面向社会长期征集优秀稿件。诚邀您围绕文艺作品、事件、现象等,发表有态度、有温度、有深度的评论意见。文章2000字以内为宜,表意清晰,形成完整内容。来稿一经采用,将支付相应稿酬。请留下联系方式。感谢您的关注与支持!投稿邮箱:wenyi@gmw.cn。

光明网文艺评论频道面向社会长期征集优秀稿件。诚邀您围绕文艺作品、事件、现象等,发表有态度、有温度、有深度的评论意见。文章2000字以内为宜,表意清晰,形成完整内容。来稿一经采用,将支付相应稿酬。请留下联系方式。感谢您的关注与支持!投稿邮箱:wenyi@gmw.cn。