点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:杨楠

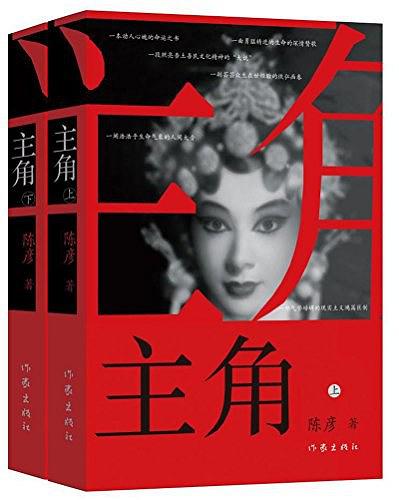

《主角》这部以秦腔名伶忆秦娥一生命运为主线的小说,因其特定的切入点使小说不可避免地印染了当代戏剧发展史的痕迹。作者陈彦以自己从事舞台创作、研究几十年的经验与眼光重新审视这段历史和历史中的个体,将重大的文艺转折点如草蛇灰线般隐匿于人物命运之下,让读者感受一代名伶悲欢人生的同时,也看到小说情节下的戏剧观。

戏剧史与人

一部戏剧史有多种写法,可以是戏剧文学史、戏剧理论史,也可以是戏剧表演史、戏班发展史,视角不同,呈现结果便不同。小说《主角》对于戏剧史的审视并非是历史的,而是艺术的。历史的眼光是客观的、总结性、提炼性的,它要呈现的是具有标志性意义的重要事件和节点,而艺术的眼光则是形象的、具体的、是回归人的,它所要呈现的是个体一次次具体而微的命运选择。

作为同时具有戏剧创作者和戏剧理论研究者双重身份的陈彦而言,对当代戏剧史的审视并非始于《主角》,从他数量众多的剧论中便可发现这一点。陈彦的剧论涉及戏剧创作、戏剧价值定位、现代戏的艺术追求等多方面。作为戏剧家的陈彦思考更多的是戏剧的发展,看向的是未来;作为小说家的陈彦,其镜头对准的却是那些不被写入戏剧史,却又真实构建了历史的每一个个体。这种“回看”使得小说具有了陈寅恪所言审视历史时应有的“同情之理解”,由此发现历史与人的关系、戏剧史与戏剧艺人的关系,进而阐释了个体与历史这种既远又近的关联性。

稍加留心便可以想见,主角忆秦娥苦练戏曲功法的那些日子,当代戏剧实则经历了数次困惑与抉择,例如是“商品化”还是“艺术化”,是接受政策扶持还是走向市场,是吃“大锅饭”还是名角儿挑班,是趋向流行文化还是坚守传统等有关当代戏剧之命运的关键问题。不过,这些并未直接体现在小说中,而是以背景、语境、情境等形式存在。

七十年代,解放传统戏的政策在小说中被具体化为宁州剧团某天突然晒的那几箱奇奇怪怪的戏服;样板戏演员米兰的黯然退场;擅演传统戏的老艺人苟存忠的重新登台。同时,这也是主角忆秦娥从一个烧火丫头成为一代名伶的机遇与伏笔。八十年代,“西潮”背景下流行文化和西方戏剧理念对传统文化的冲击,被具象化为宁州戏班向歌舞表演转型的尴尬,以及省秦台柱龚丽丽弃艺从商的选择等。进入新世纪后,传统文化的再次复兴则被描绘为“突然一天,西京城里就有了秦腔茶社。并且不是一家,几乎是在一夜之间,就开业了好几十家。听说兰州、宁夏、青海、新疆这些秦腔窝子,也都开了这种新玩意儿。比唱流行歌都红火。”这种突然而至却不可控的时代潮流,虽悄然而来却又如蝴蝶效应一般深刻、直接地影响了每一个秦腔艺人的艺术人生。

当然,作者对于戏剧史与人的思考并非止于“达摩克利斯之剑”式的隐喻,当代戏剧的每一次艰难前行与重要转向对个体而言并非只有无奈与彷徨,更有坚守。经历了数次近乎毁灭性的人生打击,却依旧冬练三九夏练三伏,默默坚守武戏与传统的小说主角忆秦娥;脾气乖张却爱戏如命,成也敲鼓败也敲鼓的戏班鼓师胡三元;为演好“吐火”累死在舞台上的老艺人苟存忠;放弃了大城市的生活回到省秦剧团想要创造能够“一拳砸出血”的好戏的薛桂生,以及那些不得已离开秦腔,却仍梦回舞台的无数名不见经传的小人物……这些人物共同构成了极具象征意义的文化符号,体现了传统戏在动荡中的突围,又在动荡中一次次找寻身份的可贵努力。

不得不提的一点是,弱化对时代背景的具体交代,将对戏剧改革和政策的反思隐于小说人物的命运中,并非是要将艺术放入真空中讨论,相反,这体现了作者面对当代戏剧发展历程中每一个鲜活生命时的脉脉温情。

两部虚构的戏剧作品

作者审视戏剧史的悲悯眼光与照拂个体生命的人文主义情怀,是整部小说的思想和情感基础。基于此,小说虚构了两部戏剧作品《狐仙劫》和《同心结》,前者取材民间狐仙传说,后者是剧作家有感于忆秦娥对智力缺陷的儿子的爱而写作的一部歌颂母爱的作品。这两部戏剧作品是小说主角忆秦娥的代表作,也是小说虚构的剧作家秦八娃的代表作,通过描述这两部作品的排演经历更为直接地表达了作者的戏剧理念。

首先是对古典戏剧传统的敬畏和尊重。《狐仙劫》首演后,小说人物秦八娃表示舞台呈现“太过华丽”,太“炫技”,“表演程式丢得太多,让好多演员出来,都归不了行当”,简言之就是“像在演戏,又不像在演戏”;第二次是由受过现代戏剧教育的薛桂生执导,由于受到西方舞美设计和现代戏剧观念的影响,舞台呈现更加偏离传统,演员漂亮的扮相、精致的做工、奇妙的绝活儿,都被灯光、布景给淹没掉了。“戏看到一半,就有人议论:这是戏?是杂技?是歌舞晚会?还是时装展销会?”《狐仙劫》的两次排演经历虽为虚构,却可视作传统戏剧在探索现代发展中不断试错的缩影,也借此表达了坚守传统对传统戏剧发展的重要性。

传统戏剧的美学追求是小说讨论的另一话题。戏剧的美学追求与创作者的艺术理想、对艺术价值的判断和艺术立场的选择直接相关,小说中《狐仙劫》这部戏就经历了这种判断与选择。面对这出戏在特定历史环境下“合不合时宜”的问题,作者借秦八娃之口表达“文艺创作不是新闻报道,不能去岔了记者的行。咱们应该用手中的笔,对生活做出经得起时间和历史检验的评价”,与其追求“金杯银杯”不如追求观众的口碑,创作出“接近生活本质”的作品。

与《狐仙劫》稍有不同,《同心结》在小说中的意义实则指向何为舞台精品的议题。小说中的专家们对这部描写母子情深的作品有着不同声音,“一种说对当下的金钱社会,具有深刻的反思意义;另一种意见说,这就是个毫无新意、毫无价值的老传统本子。不过是秦八娃的编剧技巧高,修辞能力强,让一个精致的老坛子,又装出了一坛泛着浓香的陈酒而已”。一些人认为“都市知识阶层,会觉得戏曲的确老旧……而大家要娱乐、要轻快、要看笑破肚皮的喜剧,要了解住别墅女人的时尚生活了”。这种争议暗含着传统戏剧的当代困境。不过,作者对此显然是乐观的。小说中《同心结》上演后“反映最强烈的竟然是知识阶层。包括许多大学老师都觉得,这是一本真正对时代有深刻认识价值的重头戏。内容涉及到拜金与人性的扭曲缠绕;高贵与低贱的价值混淆;生命与人格的平等呼唤;传统与现代的多维思考。普通观众,也是在泪如泉涌中,连呼戏好。”小说中观众对《同心结》的评价实则也是作者对于当代戏剧的认识,面对风云变幻的社会,艺术家确实应有识别舞台精品的能力和将其推出的决心,更应有对于观众审美能力的信心。

这两部戏剧作品虽为虚构,却有着共同之处——在美学追求上最终指向永恒的人性,也即作者陈彦在其剧论中经常提及的“恒常价值”。无论是《狐仙劫》中对于自由、善良、正义的追求,还是《同心结》中对于真情的守护和母爱的赞颂,虽可能是“逆时尚”的,却是人性所向。

总体而言,无论是对戏剧史的关照还是两部虚构作品的思想追求,都可见对个体生命不容置疑的尊重,这是作者戏剧观念的重要基础,也是小说《主角》的温情和力量之所在。

(作者系中国艺术研究院戏剧戏曲学系博士生)