点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:厦门大学人文学院中文系教授,博导 黄鸣奋

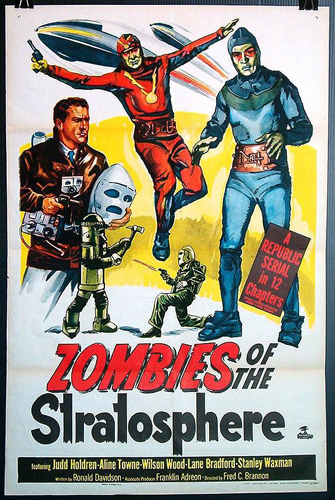

至迟在20世纪50年代初,生态危机已经作为主题出现在科幻电影中,并被以大胆的想象加以表达。例如,美国影片《外太空来的僵尸》(1952)描写火星人因生态危机想交换火星与地球各自的轨道,这样,火星就会离太阳近一些。从那时以来,生态主题的科幻影片层出不穷。

《外太空来的僵尸》(1952)海报

科幻电影中的生态主义和现实背景中的生态主义是相互呼应的。在欣赏这类影片时,我们可以从人类活动打扰地球上其他动物的描写中看到动物权利论的影响,如美国影片《超人与鼹鼠人》(1951)、《在地心拦截》(1989)、《哥斯拉》(2014)等;从植物以毒素对人类发动袭击的构思发现生命中心论的痕迹,如美国影片《灭顶之灾》(2008);从防止大炮损害地球盖亚的情节中听到生态中心论的诉求,如美国影片《最终幻想:灵魂深处》(2001)等;从对激进环保主义者、生态恐怖主义者的描写中联想到深层生物学的怒吼,如美国影片《宇宙静悄悄》(1972)、《哥斯拉2:怪兽之王》(2019),英、日合拍片《死亡机器》(1994)等;从核战将地球变成荒漠、健康女性奇缺、处女情结重新走红的描写中联想到生态女性主义的地位,如中国的《疯狂希莉娅》(2016)等。不过,上述呼应仅仅是间接的,这些影片没有直接宣示接受了哪些生态主义论著中的主张。对其进行生态主义解读,实际上受到阐释者本身倾向性和知识储备的制约,带有很强的主观性。

科幻电影是以驰骋想象、展示奇观、围绕科技做文章的艺术类型。因此,它所呈现的生态观念有自己的鲜明特征,容易直接识别,其中主要是宇宙性、灾变性和悖论性。这种观念可称为“科幻生态主义”。

《流浪地球》(2019)剧照

宇宙性展示了科幻生态主义的恢弘视野。生态系统范围不仅不应限制于动物界、有机界,甚至也不应以地球划限。具体构思至少有以下七种模式:(1)外星人要求地球人保护好生态,见于美、加合拍片《地球停转之日》(2008)等。在这类构思中,相关外星人的形象以正面为主,但也可能对地球人构成某种威胁。(2)将外星生物视为地球生态的破坏性因素,如美国影片《正义联盟》(2017)等。在这类构思中,相关外星生物的形象以负面为主,也可能由地球人因势利导。(3)地球人遭受生态灾难,被迫移民太空,如美国影片《太空运输》(2009),中国的《流浪地球》(2019)等。(4)地球人星际移民后重返故土,发现不堪回首,如美国的《重返地球》(2013)等;甚至因地球届时另有其主而根本无法回来,如日本动画片《哥斯拉:怪兽行星》(2017)等。这类影片从反面说明保护地球生态、珍爱人类家园之重要。(5)地球人为害异星生态,应负责任,如美、英合拍片《阿凡达》(2009)等。这类影片将人类在地球上的恶行移置于其他星球,指出改弦更张的必要性。(6)从地球人的角度审视外星生态问题,如美国《星际迷航6:未来之城》(1991)描写克林贡人因卫星爆炸,能源丧失,臭氧层破坏,加上过度开采矿产,导致生态危机,等等。这类构思将地球危机外化为外星危机,然后予以反观、自省。(7)外星人移居地球,给人类带来生态压力,如美国影片《黑衣人》(1997)等。这类构思既可理解为对科学家探索地外智能的风险的担忧,又可以理解为对现实国际移民问题的影射。

《魔兔之夜》(1972)海报

科幻生态主义的第二大特征是灾变性。日常生活中的生态变化通常是一点一滴进行的,因此,人们对生态危机缺乏足够的警觉性,在该背景下,科幻电影将生态灾变以形象的方式展示出来,对公众起到警示作用。同时,灾变性为科幻生态主义发挥视听冲击力提供了契机。例如,中国电影《毒吻》(1992)。电影讲述了一对常年在化工厂工作的夫妇,因体内郁结了大量的有毒物质,生下了体含剧毒的毒娃三三。每逢暴雨之日,三三体内毒性就会增强,严重威胁到外界安全。最终,三三因难以融入社会,走向山顶,化为烟云。又如,美国影片《大怪兽巴朗》(1962)描写中生代的恐龙离开生活了数百万年的的山谷朝东京而去,《魔兔之夜》(1972)描写巨大的变异兔子肆虐西北,加拿大影片《霓虹都市》(1992)描写太阳灾变摧毁地球大部分地区生态,中国的《食人虫》(2014)描写外国科学家为提供蛋白质而研发的超级昆虫进化为巨怪反噬人类,《墓志铭》(2016)描写未来能源战争以大规模杀伤性武器毁灭地球生态结束。这类画面都是在科幻生态主义的指导下拍摄、制作的,具备震撼性视觉效果。

《黑客帝国》(1999)剧照

第三大特征是悖论性。现实生态主义的总体趋势很明确,即反对人类中心主义,将价值概念从生物个体扩展到整个生态系统,赋予各种存在物以同等的价值意义。然而,该理论在实践中很难行得通,我们至少面临如下悖论:(1)食物悖论。人处于食物链的高端,如果将现实生态主义贯彻到底,那么人如何为生?(2)能源悖论。人类社会越发达,能源消耗越大,传统化石燃料会形成严重的环境污染,似乎应当淘汰,但作为替代的新能源往往蕴藏着更大的危险,比如核电。(3)智能悖论。人类科技越进步,所开发的工具越贴合人类需要,但人类推进智能化的结果很可能造就自己的掘墓人。(4)医疗悖论。人类社会越进步,医疗条件越完善,平均寿命越长,却加重了地球的负担,可能难乎为继。对上述四种悖论的归结就是科幻电影格外关注的科技悖论:科技滥用造成了生态破坏,但恢复生态仍靠科技,而旨在恢复生态的科技又可能造成新的生态破坏。科幻电影不是政策法规,无须(也不可能)提供解决方案,而是通过虚构前提展开情节,唤起公众的思考。我们可以从该角度看待英国描写速成食材最初给养殖户带来欣喜、后来却酿成巨大灾难的影片《在劫难逃》(1972),描写世界的每个角落都遭受到了核能污染的澳、美合拍片《天狱飞龙》(1993),描写人工智能统治人类的美国影片《黑客帝国》(1999),中国描写长生不老药造成世界性人口过剩危机的影片《致命拯救》(2017),等等。

综上所述,科幻电影中的生态主义既是现实生态主义的回应,又是科幻生态主义的开拓。宇宙性使科幻生态主义在眼界上比现实生态主义更开阔,灾变性使科幻生态主义在效果上比现实生态主义更震撼,悖论性使科幻生态主义在解读上比现实生态主义更烧脑。现实生态主义由于对人类社会可持续性发展的贡献而具备生命力,科幻生态主义同样因为给观众以希望的启迪而拥有价值。不论电影中的做法在现实生活中是否行得通,科幻电影终归表明自身亦能为保护生态输出正能量。当然,这需要通过观众的认同来实现。(黄鸣奋)