点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:林 木

丰富的文字和图像,共同承载着历史。其中,作为中国图像史重要组成部分的传统绘画,尤其是历史人物画,不仅生动表现历史,更凝聚文化精神,在时代变迁中不断创新样式、丰富内涵。

蒋兆和中国画《杜甫》

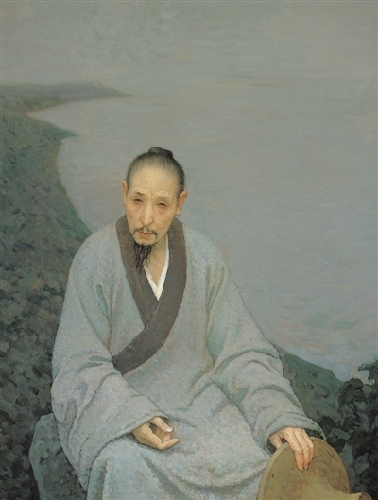

靳尚谊油画《八大山人》

徐悲鸿油画《田横五百士》

冯远中国画《屈原与楚辞》

丰富多元的形象谱系

中国传统绘画主要分为人物画、山水画和花鸟画三大门类。其中,人物画是成熟最早的画科,有着丰厚的历史内涵、文化底蕴和独特的艺术语言。

中华文明长河中的历史人物,是历朝历代人物画表现的主体,其形象在中国绘画史上代代相传、不断丰富。像东晋顾恺之的传世之作,《女史箴图》《列女仁智图》,让人们在欣赏那个时代的女性形象和生活情景的同时,了解到一些变化——从单纯注重人的内在品德,转向对人的风神仪表的关注,绘画开始表现女性美,历史人物画也具有了审美与社会的双重属性;《洛神赋图》依托文学名篇展开想象和创造,陈思王曹植形象尽显魏晋风度,诗意盎然的艺术表达,标志着人物画由此进入审美新境。像孔子、老子等历史人物,在汉壁画、唐宋绘画中都是常见人物形象。传为唐代吴道子所作的《先师孔子行教像》中,孔子雍容大度、谦卑有礼,透出圣人智慧;宋代马远《孔子像》中,孔子身着长袍,拱手而立,沉静肃穆……整体来看,早期历史人物画便不仅仅满足于外形的肖似,还重在塑造人物性格和内心世界。《论画》《魏晋胜流画赞》等画论的出现,奠定了中国人物画创作的传统。

随着社会演进与艺术发展,历史人物画题材逐渐拓宽,从以描绘历史故事为主,转向历史故事、高士仕女、民风民俗等多种题材创作齐头并进。历史故事题材作品,以历史事件或文学故事为主,如宋代李唐《采薇图》,描绘了商末伯夷、叔齐宁肯饿死山中,也不食周粟的故事,简劲爽利的用笔,生动刻画出人物刚正的性格;金代张瑀《文姬归汉图》,以错落、疏密有致的人物安排,表现塞外朔风凛冽的环境,真切描绘了文姬长途跋涉的情景;明代商喜《关羽擒将图》,则描绘了三国时期关羽水淹七军、活捉敌将庞德的故事。高士仕女题材作品,主要描绘文人雅士及女性形象,如明代马轼、李在、夏芷创作的《归去来兮图》,还原了陶渊明超逸洒脱的精神世界。之后,高士图、仕女画发展成独立的绘画题材,丰富了人物画表现形式,充实了人物画精神内涵。风俗画以描绘和记录社会生活、民风民俗为主要内容,成熟较晚,从人物画角度看,具有代表性的有宋代苏汉臣《货郎图》等。

这些历史人物画,或取材于典籍掌故,或源于同时代的社会生活,或出自文学作品,均被赋予时代审美、文化精神和艺术家的个体思考,不仅展现出人物的风神气度,也使不同类型的人物画各显所长,一同构成传统人物画丰富多元的形象谱系,实现文学与艺术、理想与现实的互融共进。

一脉相承的艺术创造

在继承传统基础上进行创造性转化、创新性发展,是中国艺术发展的不竭动力,历史人物画莫不如是。

早期历史人物画多“以形写神”,形成以线造型、突出人物、虚化背景等特有的表现手法。之后,历史人物画创作被注入一些理想化的要求,强化了贯穿历史人物画创作的“成教化,助人伦”之社会功能。

在技法上,早期历史人物画也为后世留下创作范式。用线方面,中国画“描法古今一十八等”,被广泛用于历史人物画创作。“十八描”以精妙表现物象和传达美感为根本,各具特色。其中,秀劲的“高古游丝描”最受推崇,被视为中国画线描艺术的精髓,代代传承。至盛唐,吴道子在继承“高古游丝描”的基础上,创“兰叶描”,用笔顿挫有致、笔力雄健、气势如虹,世誉“吴带当风”,线描艺术从此更具节奏感和韵律感。艺术形式和艺术风格方面,严谨的工笔、潇洒的写意、素朴的白描等,在历史人物画创作中相辅相成,以内容与形式的统一,塑造生动的人物形象,营造鲜活的历史情境。

古代历史人物画蕴涵的中华美学精神,也深深影响了后世艺术家的创作。傅抱石笔下的屈原像,便参照了明代陈洪绶《屈子行吟图》中屈原那卓荦不群、遗世独立的悲愤神貌;他的湘夫人画像,也是由东晋顾恺之《洛神赋图》中洛神的形象转化而来,但传统的铁线描、高古游丝描与他自创的破笔散锋等多种笔法融为一体,古雅又不失现代浪漫气息。又如,明代杜堇《题竹图》中的苏东坡,是张大千所画古意盎然之东坡的原型。电视剧《红楼梦》挑选林黛玉的扮演者时,剧组也在一定程度上参照了清代改琦《红楼梦图咏》中林黛玉的形象。古人与今人创作的历史人物画,人物的精神气韵一脉相承,都带有历史气息,但又因融入了作者新的艺术创造,彰显鲜明的时代风格和艺术个性。

熔古铸今的创新发展

进入20世纪,历史人物画再绽异彩,写实风格盛行并成为主流。

在中国画领域,诞生了蒋兆和《杜甫》等一批优秀作品。这些作品不仅探索了新的艺术形式,其所蕴含的精神和理想,更体现了美术工作者对历史人物的现实思考。在油画、雕塑、版画等领域,创作者充分发挥材料优长,不断融入中华美学精神,创作了一系列民族风格浓郁的历史人物画。如徐悲鸿油画《田横五百士》,在日寇横行中华大地时,以秦朝末年起义领袖田横与五百壮士诀别的场景,歌颂宁死不屈的精神。朱乃正油画《国魂——屈原颂》,着眼“屈原至于江滨,被发行吟泽畔”的场景描绘,展开精神刻画。画面中,光雾朦胧,屈原的形象在汨罗江落日余晖的辉映下,呈升腾之势,表达着对爱国精神和民族气节的赞颂。同为经典之作的靳尚谊油画《八大山人》,色彩含蓄淡雅,构图上采用中国画常用的留白手法。身着一袭淡青色长袍、头梳发髻的主人公,独坐在河岸边静思。无论是主人公长袍的衣褶,还是其身后蜿蜒的河岸,作者均借鉴了中国画的手法,将西方古典油画技法与中国画笔墨、东方审美相结合,创造出具有中国画意境的油画新风格。

21世纪以来,伴随国家组织实施多个大型历史题材美术创作工程,历史人物画创作再次掀起高潮。如何立足中国艺术传统,用中国艺术思维和语言进行新时代的历史人物画创造,成为美术工作者面临的新课题。作为中华文明长卷式的展现,于2016年底完成评审验收的“中华文明历史题材美术创作工程”,汇集国内老中青三代优秀美术工作者,146件(套)作品标记了中国美术在历史题材创作上的新高度。不少作品在历史人物形象塑造、艺术形式创新和精神境界开拓上取得新突破。

冯远中国画《屈原与楚辞》,以中国传统绘画的时空观,将历史现实中的屈原和文学作品中的屈原结合起来,着重表现屈原忧国忧民的爱国精神和高尚品质,以及《离骚》百转千回、瑰玮富丽的浪漫主义风格;吴为山雕塑《老子与〈道德经〉》,将传统写意精神融入创作,通过形体塑造,巧妙展现出老子的“虚怀若谷”……

作为时代视域中的历史叙事,历史人物画创作在今天的创造性转化、创新性发展,不仅表现在语言形式上,还体现在精神刻画与价值呈现中。未来,它们将成为传统的一部分,为中国艺术注入生生不息的活力。

(作者为上海大学上海美术学院教授)