点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:圆首的秘书

第75届戛纳电影节日前落下帷幕,这也是电影节三年来首次如期举办。随着法国新冠疫情的逐渐好转,各种限制次第取消,这一届戛纳终于恢复了往日盛况,参加人数相比去年大幅提升。作为欧洲首屈一指的电影盛事,戛纳电影节云集了整个欧洲乃至全世界范围内质量最高的艺术电影和作者电影,其主竞赛单元几乎可以称得上是好莱坞之外世界电影产业的一大风向标。

《亲密》

《掮客》

《莱拉的兄弟》

《托里和洛奇塔》

《圣蛛》

《尤其》

大师二封金棕榈

本届戛纳电影节最重要的事件,莫过于瑞典导演鲁本·奥斯特伦德凭借其新作《悲情三角》第二次获得金棕榈奖。五年之前,奥斯特伦德已经凭借《方形》获得该奖,彼时的他年仅43岁。有趣的是,上次获奖时恰逢戛纳电影节70周年,组委会特别制作了一座镶钻奖杯;这次恰逢75周年,组委会又特别制作了一座粉色玫瑰石英18k金镶钻奖杯,两座特别奖杯全部被奥斯特伦德收入囊中,也让他在某种程度上成为史上最幸运的双金棕榈获奖者。

与《方形》一样,《悲情三角》仍然是一部毁誉参半的作品,但这并没有妨碍林顿领衔的评委会对该作的偏爱。影片分为三个章节,给人的观感像是在连续观看毕加索画了十几稿的公牛:先是从最平凡的生活细节开始,再到一个人物繁杂、情节繁复的场面,最终走入一个对整个人类社会历史的提喻,由简入繁再入简,整个过程不仅令人捧腹,更创造出巨大的省思空间。奥斯特伦德近几部作品都愈发趋于复杂、很难归类,甚至可以说,创造了一个荒诞讽刺的类型。它们既非喜剧也非闹剧,而是用对人类行为精确微妙的观察和故意过火的手法,将观众远远推出心理感受的舒适区,追问社会关系的本质。

新秀够新不够秀

除了力捧几个世界范围内的顶级中生代电影创作者,戛纳电影节艺术总监蒂里耶·福茂也在持续从他的“嫡系清单”中适时地推出新人。不过从这几年的发展趋势看,虽然新人不少,但真正能够称得上“新秀”的却寥寥无几。他们的新作往往缺乏成名首作所展现出的勇气和能量,水平上存在一定波动。

比如,今年比利时小将卢卡斯·德霍特和他获得评委会大奖的作品《亲密》虽然收获了不少好评,但无论从结构意识还是主题表达上还都有比较大的提升空间。另外两个新人面孔,阿里·阿巴西和蕾欧诺·瑟哈伊也都是前几年“一种关注”单元大奖的得主,本届分别凭借作品《圣蛛》和《异国原乡》入围主竞赛单元,然而这两部作品也都趋向于平庸的社会问题剧,比起前作,既缺乏深度又丢了风格,实属遗憾。

与此相反的是,多年入围戛纳主竞赛单元的老一代创作群体此次却表现出更为惊人的创作力:达内兄弟奉献了二人职业生涯当中最为异质的作品《托里和洛奇塔》,并在本届获得75周年纪念大奖;年届84岁的波兰导演杰兹·斯科利莫夫斯基创作了以驴为主角的公路电影作品《驴叫》,在戛纳收获众多好评,并最终赢得评审团奖;此外还有大卫·柯南伯格、克莱尔·德尼等几个多年以来被戛纳挖掘、推崇的导演推出新作。这些作品也许很难称得上是这些电影作者的最佳作,但却称得上是其创作序列中最具特点、最为大胆,因此也最富争议的作品之一。

亚洲电影崛起?

本届电影节主竞赛入围的21部作品当中,有五部来自亚洲或中东(裔)导演,占比已经接近四分之一,数量不可谓不多。东亚方面,是枝裕和和朴赞郁的新作皆入围主竞赛且获奖,前者延续了《小偷家族》的创作主题,并帮助韩国国民级演员宋康昊拿下了影帝,后者则凭借《分手的决心》获得了最佳导演奖,使得韩国成为本届电影节奥斯特伦德之外的又一大赢家。

实际上,是枝裕和、朴赞郁、宋康昊都是多年以来戛纳的座上宾,不仅部部新作都会入围,还会受邀成为评委会成员,因此获奖于他们而言只是时间早晚的问题;与其说获奖意味着亚洲电影“崛起”,不如说是《寄生虫》获得金棕榈之后,欧洲对亚洲电影迟来的祝福和认可,而这种认可必然延续着欧洲电影节在选片上的“策略”和“定见”。

中东方面,本届电影节主竞赛选择了三部伊斯兰电影,除了上文提到的《圣蛛》之外,还有《天堂来的男孩》和《莱拉的兄弟》。不过值得关注的是,这三部作品当中只有《莱拉的兄弟》由伊朗本国制片且导演来自伊朗,其余两部影片的主要制作资金都来自北欧,且创作者均在北欧入籍或定居。因此,戛纳对亚洲电影和电影人的发掘,本质上仍然是以支持欧洲电影为最终目的。

诚然,我们也确实在这些电影当中看到了中东电影里非常罕见稀有的社会景观:《圣蛛》对伊朗什叶派内部极端宗教势力、世俗与宗教间的博弈、地下色情行业和女性社会地位进行了类型化的呈现,尽管整体上还比较粗糙,手法上也颇似某种好莱坞大片的雏形;《天堂来的男孩》则主要围绕逊尼派世俗政府与宗教权威间的对立展开,塑造了三四个坚持真善美的形象,但这些影片对于伊斯兰世界的展现多少是阴谋论式的,也是奇观化的。

唯一的例外是《莱拉的兄弟》,影片不仅对伊朗社会底层家庭进行了全方位深入细致的描绘,也让我们看到了美国对伊朗制裁下社会底层的安全感在何种程度上被破坏,以及传统的父权家族制下女性卑微的生存处境。这种表达既与法哈蒂式的社会情节剧拉开了很大距离,也与我们对其他伊朗电影的认知之间产生了巨大的张力。也正因如此,影片也获得了影评人协会颁发的费比西奖。

性别、种族、阶层

去年以来,性别话题已经成为欧洲三大电影节最重要的议题,从《钛》到《正发生》再到《阿尔卡拉斯》,女性电影人接连在三大电影节获得最高荣誉,也彰显了整个欧洲对这个问题的关注。今年的戛纳电影节亦复如是,除了个别影片之外,电影节各个单元绝大部分电影都会直接或间接地涉及性别权力关系问题。

在这之中,最具时代意义的可能是“一种关注”单元的乌克兰影片《蝴蝶视觉》,该片关注一名女性军事专家被俄罗斯士兵强奸后发生的故事:母性促使她生下了孩子,但与丈夫的关系不可抑制地急剧恶化,丈夫只能在极端的民族主义行为中聊以自慰,最终自杀身亡。然而,最后我们发现,女主人公并非出于爱生下孩子,因为孩子刚刚出生不久,她便将其托付给收养家庭。影片的数次转折为我们勾画了极其复杂的心理状态,不仅反映了最当下的女性命运,也可以看作是作家阿列克谢耶维奇那本《战争中没有女性》的震撼回响,也能让人切身地体会到每个人在战争中的悲惨处境。

种族和难民问题依旧在欧洲电影议题中占重要位置,而这个问题往往又和社区、阶层等问题伴生,在创作者的思考里形成更加多元、复杂的社会关系批判。在克里斯蒂安·蒙吉的新作《核磁共振》里,两个斯里兰卡务工人员在罗马尼亚一座小镇掀起了巨大波澜,男主角本人也是因为在德国务工期间遭遇辱骂后返回小镇。从这里,我们可以看到复杂的阶层、性别、宗教构成,以及极右翼力量如何一步步扩张自己的地盘,将那些看似无辜无害的平民化为任其驱使的恶魔。

在外务工者往往遭受着极其不公的待遇,有时甚至要冒上生命危险,比如在达内兄弟的《托里和洛奇塔》里,两个从加纳来到比利时的主角只能在餐厅里卖唱为生。但这还不是他们的主业,为了更快地赚钱还给穷凶极恶的偷渡协助者(讽刺的是这些人竟然来自社区教会),他们只能帮比利时本国人做起最肮脏的生意。影片最令人震惊之处在于,通常在他们作品里占重要比重的道德困境被彻底抹除,剩下的只有潜伏在黑暗当中的威胁和不断行动却对威胁毫无所知的主角。这也使得《托里与洛奇塔》成为一部心理惊悚电影而不再是他们的拿手好戏道德剧,颠覆性的创作力在夹缝中生长出妖艳的花朵。

疫情与精神症候

几年以来,很多电影开始直接表现疫情给人带来的身体和心理感受,更多电影虽然并不直接涉及新冠疫情,但却希望借由表现孤独、病痛和对外部世界的渴望来和疫情期间的观众产生心理抑或生理上的共鸣。

“一种关注”单元展映并最终获得该单元最佳编剧奖的作品《地中海热》就是这样一部直接反映现代人压抑的精神状态的影片。随着故事的发展我们逐渐意识到主角重度抑郁想要寻求自杀,而这其中的原因包括很多层面,比如其作为巴勒斯坦移民无法获得认同的政治性抑郁,在家庭关系中承担孩子抚养工作、性别关系倒转的家庭性抑郁,以及没有固定工作缺乏人际交流的社会性抑郁。电影给出的虽然是并非独属于疫情时代的生活图景,但却无疑与疫情下人们的隔绝、孤独的精神状态息息相关。

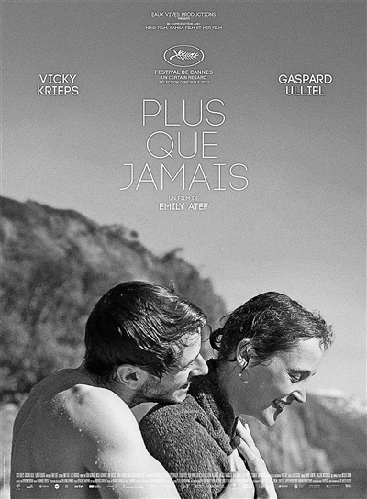

如果说疫情给绝大多数人带来的还是心理和精神上的痛苦,那么身患生理疾病的人则切身地体验着病痛和死亡带来的威胁。“一种关注”单元的作品《尤其》便讲述了一名身患肺部纤维化却拒绝治疗,希望在自然当中度过最后一段时间的故事。在片中,女主角饱受呼吸困难的折磨,丈夫对她的关怀也无济于事,直到她在网上看到挪威峡湾壮美的自然风光,于是决定独自前往。随着时间的推移,她的病情逐渐加重,但却得到机会重新体味生活和生命,获得了超越过往生活、超越腐朽肉体的,难以言说的自由和平静。

如果说新冠疫情把当代历史拦腰折断,“后疫情时代”已经悄然开始,那么很多创作者实际上就是在这个历史节点上,重新思考人与自然、人与人之间的关系,试图在个人主义和人文主义的框架下,重新找寻某种平衡。

绝非巧合的是,主竞赛单元与《驴叫》共同获得评审团奖的《八座山》和导演双周单元的获奖作品《山》都以“山”为题,特别是在《山》当中,男主人公远离尘世,在雪峰之间发现了一种未知的发光生物,并在神秘生物身上获得了一种可以让手臂透明发光的超能力。萍水相逢的女主人公并未对此产生恐惧,而是自然而然地接受了前所未见的“缺陷”。这无疑是在提示观众,无论是在身体上还是精神上,任何疾病都不足以让人们彼此隔绝,也许新冠疫情令人恐惧的病毒还将成为人类新纪元的“启蒙之光”。

此外,今年的戛纳电影节不乏遗珠。比如,主竞赛单元受到热烈好评却颗粒无收的作品《岛屿上的煎熬》。影片理应被看成是一部关于权力暗箱操作的政治电影,但它完全不是以我们熟悉的、加夫拉斯式的方式展开的。这是一部在度假胜地展开的日常化、休闲化、假日化、被动态的政治电影,政治不再以任何人熟悉的方式运作,而是变成了一场夜店里昏暗灯光下的裸体舞蹈:诱人、虚无、意义不明。

同时,一部好的电影既不必非得是宏大史诗,也不必探讨任何社会议题,能够以自己心底生发出来的方式书写个人经验或许已经足够,比如导演双周单元的获奖影片《晴朗之晨》。米娅-汉森·洛夫这部新作的标题取自法国诗人雅克·普雷维尔的一首小诗《晴朗之晨》,诗中讲述一个孤独者的自我矛盾:门外似有人影,却又无人显现;他既意识到了自己的孤独,又明白自己绝非完全孤独——而这或许也是每个电影创作者必然的宿命。(圆首的秘书)