点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:兰州大学文艺评论中心执行主任、文学院教授 周仲谋

《志愿军:浴血和平》作为《志愿军》系列影片的收官之作,承接了前两部《雄兵出击》与《存亡之战》的情节脉络,讲述了铁原阻击战结束后,中朝双方在谈判桌与战场上与敌人斗智斗勇、浴血奋战最终迎来和平的故事。影片采取双线叙事与情动策略的结合,力图最大限度地呈现志愿军将士可歌可泣的感人事迹,唤起观众的情感共鸣,但也存在视点分散、叙事仓促等方面的问题。

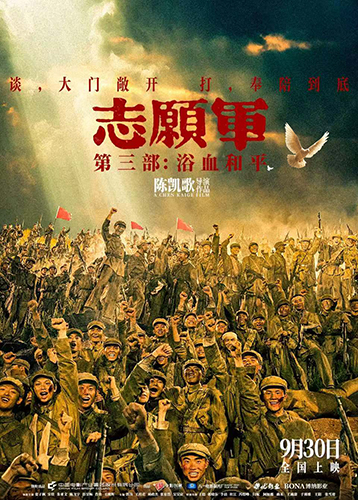

《志愿军:浴血和平》海报

与前两部相似,《浴血和平》同样采用纪实与虚构相融合的叙事方式,既呈现朝鲜战争中的真实历史人物,也塑造了虚构角色。影片从“谈”与“打”两个维度展开叙事,双线并行、时有交织,最后归拢于停战协议的签订与和平的到来。电影歌颂了为国家安宁与人类和平英勇牺牲的英雄,凸显了和平来之不易、珍惜幸福生活的核心主题。

在和谈线索上,影片通过敌方多次蛮横要求调换座位、提供虚假数据资料、傲慢无礼的言行、枪杀我方警卫排长等一系列事件,以及我方沉着冷静的应对,表现了我方谈判团队的睿智、冷静、坚韧与忘我精神。在战争线索上,则借助枫川里高地争夺战、反击敌人“绞杀战”与“细菌战”、上甘岭战役、金城战役等激烈的战争场面,刻画了志愿军将士英勇顽强、不怕牺牲的革命斗志。

影片善用对比手法,揭露敌方的嚣张狂妄与对规则的破坏,反衬我方人员和平谈判的诚意、对国际规则的遵守。例如,翻译队队长林月明与工作人员用石头摆出和平鸽与英文“Welcome”字样,向世界传递中国人热爱和平的立场。而联合国代表团主要成员却认为是在向他们“叩首”,甚至将直升机降落在和平鸽图案上,态度极度傲慢。谈判过程中,敌方代表更是狂妄至极、胡搅蛮缠,甚至提出要把鸭绿江划为“三八线”的无理要求,还在会谈中无礼地喝冰镇可乐、扔纸鸽子,公然践踏中立区不准开枪的规则。与之相对,我方人员始终坚持立场、据理力争,在遵守规则、捍卫和平的前提下坚决维护国家尊严与和平愿景。第二次摆出和平鸽图案时,敌方直升机便不敢再降落在上面。这一对比清晰地呈现了双方对待战争与和平的态度,表明无论是谈判还是战场,敌人都未能占到便宜。

在两条线索并行推进的基础上,影片还采用“因事设人”的手法,通过人物工作变动的调度串联起两条线索上的相关场景与事件。例如,李晓调到翻译队,见证了朝鲜停战谈判的整个过程;孙醒伤愈后去了枫川里的连队,结识了张孝文,并与李晓重逢。吴本正与张孝文则串联起战地医院、朝鲜北部补给线、坦克学院、金城战役等场景。这种依托事件与场景需求来安排人物行动轨迹的叙事手法,把朝鲜战争中后期的诸多重大事件和场景有机串联在一起,如一条丝线串起散落的珍珠,增强了整体叙事性。

不过,由于影片在叙事内容上贪多求全,涉及事件较多,不得不在诸多情节上平均用力,导致叙事视点分散,对不少事件的呈现流于表面,点到即止,缺乏充分展开,整体节奏显得急促。对重要战役的表现,也多为片段式截取,情节之间的连贯性不强,叙事不够紧凑。

此外,除了李晓、林月明等少数主要角色以外,其他人物形象的塑造也都未能深入展开,有些浮光掠影。为了安排一些人物的结局,他们牺牲的情节显得过于突兀。例如,孙醒作为贯穿“三部曲”的核心人物之一,历经松骨峰战斗、铁原阻击战、曹川水库战斗等一系列激烈战争,甚至曾在卡车行进中击毙两名敌军狙击手,展现出超强的战斗力。然而,他却在中立区近距离质问美国军官布尔时,竟然转身背对敌人,被其从背后开枪射杀。除非刻意求死,否则这一行为与其一贯的谨慎作风严重不符。影片创作者可能也知道该情节有悖常理,试图假借张孝文之口解释“他是要当面把心里的怒和恨告诉敌人”,但这一解释显然是牵强的。另一位角色赵安南,身为一位具备精湛驾驶技术与丰富战斗经验的爱国华侨,其身亡原因是在驾车运送物资途中,路旁一枚“哑弹”意外爆炸。如此巧合的情节安排,使得该角色的结局显得过于人为。

影片在叙事上的仓促,或是为了给情绪渲染留出充足空间。影片多处运用情动策略,以激发观众的情感认同。其一,以激动人心的演讲感染观众。如李克农初到朝鲜时发表慷慨激昂的演说,强调此次和谈与清末不平等条约的本质区别,有效唤起观众的民族自尊心与爱国情怀。片尾张孝文获得表彰时朴实而真挚的发言,是对无数普通战士贡献的高度肯定,升华了无名烈士的伟大精神品格。其二,以英雄牺牲激励观众。如警卫排长姚宗祥宁死也不违反“中立区禁止开枪”的规定,小护士张娟为十几位鼠疫病人吸痰感染去世,黄继光张开双臂用胸膛堵住敌人枪口等,他们用自己年轻的生命捍卫了国家民族的尊严,唤起观众强烈的共情与崇敬。其三,以人物真切的情感起伏变化打动观众。如李晓与林月明在失去战友后的相互慰藉和扶持,展现出她们柔软而坚韧的内心,增强了观众的情感代入。其四,借助细节呼应铺垫情感。如红色小石头、写有黄继光名字的纸条、举起的手臂、破碎的血衣等细节,通过意向前后呼应,强化了英雄视死如归的精神,感人至深。

“情动”作为电影的重要叙事机制,有效调动了观众的情感参与,保障了影片主题思想的有效传达。尽管本片在情动策略的运用上偶显过度,但从整体共情效果而言,仍可谓成功。

《志愿军:浴血和平》面对情节繁复、人物众多的创作难题,通过双线叙事和情动策略的结合,以影像画面深刻阐释了“和平是怎么来的”这一历史逻辑,弘扬了志愿军将士的英雄气概和坚强不屈的民族精神,契合国庆期间广大民众的观影需求,有效激发了观众内心深处的情感认同和爱国热情,为《志愿军》系列“三部曲”画上了一个还算圆满的句号。(周仲谋)

此文系频道原创稿件,转载请注明稿件来源:光明网-文艺评论频道

此文系频道原创稿件,转载请注明稿件来源:光明网-文艺评论频道