点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:上海师范大学光启语文研究院 詹丹

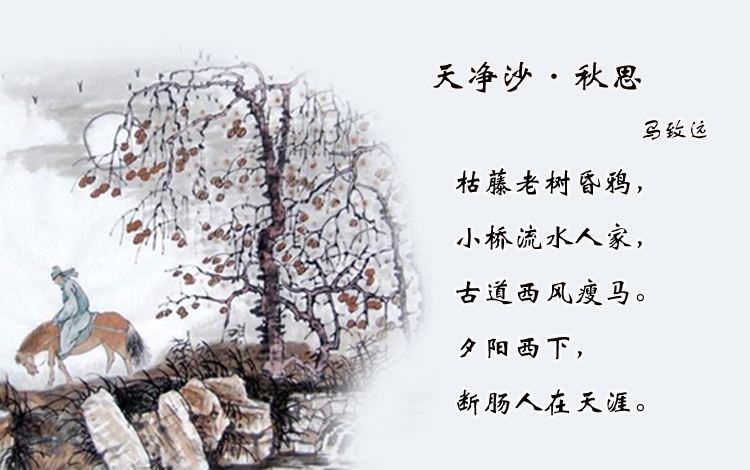

文学文本自身的丰富、立体,为读者多元解读的“横看成岭侧成峰”提供了可能。在这方面,经受了时间检验的文学经典如《红楼梦》就是如此。鲁迅在为陈梦韶改编《红楼梦》的话剧《绛洞花主》写的“小引”,就提出了“单是命意,就因读者的眼光不同而有种种”一段话,为大家所熟知,不予赘述。这里谈文本的多元、多义解读,主要从篇幅短小的古代诗歌谈起,先举马致远《天净沙•秋思》,特别其开头一句 “枯藤老树昏鸦”为案例。

对于这首小令第一句构建起的鲜明意象,不少学者都是从人的情绪底色角度加以分析的。

比如陈伯海先生侧重于抒情主人公的心理感受,认为“它的意象构造上却投射着那位倦游客的迟暮、衰飒的心理感受,致使哀感沉重的氛围一开始笼罩了全篇。”而现代学者王富仁则在揭示人物的相似心态外,还认为从中可以生发联想, “在视觉上便会产生一个面目苍老、形容枯槁、表情迷惘而阴沉的人物形象”。但不论是论心态还是对具体人物的悬想,其实都属于一种人的审美趣味的解读取向。吴小如先生的解读则不同。他先是着眼于物的内在功能定位,然后把这种功能通过与人的境遇作对比,从而建立起前后的逻辑关联。在他看来:

枯藤是依附在老树上的,而老树又是乌鸦住宿的地方。诗人的意思说,乌鸦到天黑还能回到树上休息,而流浪在天涯的人却不知道哪儿是自己的归宿。这样,昏鸦实际上起了一种跟人对比的作用。

总之,这些不同的解读角度,其实都有一定的合理性,是因为该小令首句本身就蕴含了这样的理解张力。这样的张力,也可以说是因为诗歌语言简洁、组合跳跃,留下太多空白可以让读者去发挥、去想象。只要这样的发挥和想象能自圆其说,我们很难用其中的一种解读来否定另一种解读,只能采取并存的方式,回应着古人的“诗无达诂”的命题。尽管从读者的习惯思维方式看,吴小如先生在提出人的视角前,先考虑了物与物的自身关系,有着更为曲折的解读思路,而这种思路,不同于那种只习惯从人的角度来看待“老树”的萧索意趣,而没有意识到,这才是“昏鸦”该去、想去的住处。在此基础上,再建构起与人的对比关系,是更能给人以启发的。

关于多元解读,还可以看王维的《送元二使安西》(又题《渭城曲》《阳关三叠》):

渭城朝雨邑轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

顾随先生对结尾两句,就有自己不同看法。说是:“末二句够味儿,沈归愚以为乃王劝其友人语,余以为乃其友人语,二者相较,此意为恰。”

沈归愚就是清代的沈德潜。末二句的言语本来很直白,无需解说。而且诗题着眼送行,一般都认为,说出这两句话的人是站在送别者而不是友人的立场,但毕竟诗歌中没有直接交代,于是,如顾随解读的,提出这话可能是友人对送行者说的,就变得非常有意思。因为这样一来,劝酒与被劝酒的关系改变后,似乎颠覆了常识。

我们不妨设想一下,通常的理解是送行者说:您再干一杯酒吧,出了阳关(您)就碰不到(像我这样的)老朋友了。但顾随提出的另一种理解是,远行友人对送行者说:您再干一杯酒吧,(我)一出阳关,就没有(像您这样的)老朋友了。双向交流以及情味的浓烈效果,哪一种更好?前一种的表示隐含着看重自己的意思,似乎高估了自己在朋友心目中的位置,有自作多情的嫌疑。而后一种表示是看重对方,重视对方在自己心中不可替代的位置,给人的感觉会更好一点。当然,也不能因此排斥前一种解读,这不仅仅是因为文本本身没有明确否定。更重要的,在生活中,用第一种口吻说话的人,倒是习见的,也是大家都这么理解该诗的基础。那么,提出后一种解读,增加了另一种可能,一方面是开放了解读的多种可能,其实也是在思考人际交流更感人、更恰当的姿态,这正是文学的魅力所在,也是解读文本的乐趣所在。

不过,文学解读的多元、多义问题,似乎还应该跟反讽作基本的区分。

反讽当然具有多义性,但反讽的多义彼此之间常常是对立的,是翻转的。但反讽也不是反语。尽管两者经常被人混用或者误用。反讽是出于不同立场的表达或者理解而带来了多义效果。反语则不存在表达的歧义,不过是正话反说或者反话正说而已,其内在的理解张力,是非常有限的。或者说,反语完全推翻了语词表面的含义,而反讽则更复杂地对待了表面含义,它可能保留了表面含义,同时添加了新的含义。这使得反讽能兼容多重立场。虽然也有人会因理解力的不够,听不出写下反语的作者所要表达的真正用意,但对作者来说,其基本意图是清楚的。当多义中最基本的两面正好对立时,就成了反讽。可惜有些人在解读时不能理解或者接受这种反讽性,他们习惯用一元论的思维方式把反讽用其他的修辞术语来解释,比如欲扬先抑,比如寓褒于贬,或者干脆不承认其中有不同理解的可能。

例如王昌龄《从军行七首》“其四”就具有鲜明的反讽色彩。该诗是:

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

《诗式》评其“结句壮甚”,这是把结尾理解为表决心了。但《唐人绝句精华》中的评点却作了完全想反的理解,认为:“盖‘终不还’者,终不得还也,连上句金甲着穿观之,久戍之苦益明,如以为思破敌立功而归,则非诗人之本意矣。”这样的两种不同意见,在《唐诗别裁》中是作为两可处理的,就是:“作豪语看亦可,然作归期无日看,倍有意味。”当代学者的各家解读,有的则认为这是表示悲壮豪迈的,如刘学楷先生论述的;有的则认为是表达哀怨不满的,如胡中行先生的论述;也有的解读,则是客观描述得不到破灭楼兰的结果不回家的事实,避而不谈诗人蕴含的感情倾向,如中国社会科学院文学研究所编的《唐诗选》中给出的客观性注解。至于作者的写作意图到底如何,确实很难探究,或者他自身也陷入一种无法明确立场的两难中,所以用这样一种反讽方式,把他的困惑暗示了出来。而就文本本身来看,因为这两种说法似乎都能成立,而参照当时为数众多的边塞诗、闺怨诗,两种解读也都有各自的传统。所以不固守于一种解读而接纳两种解读的可能,确立一种反讽视野,也许更为合理。顺便一提,围绕着白居易《长恨歌》的主题,也曾有过是赞美还是讽刺的持久争论,后来有学者从反讽角度来解释,对不同意见做了兼容处理,也许不失为另一种思路。(詹丹)