点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:管琴

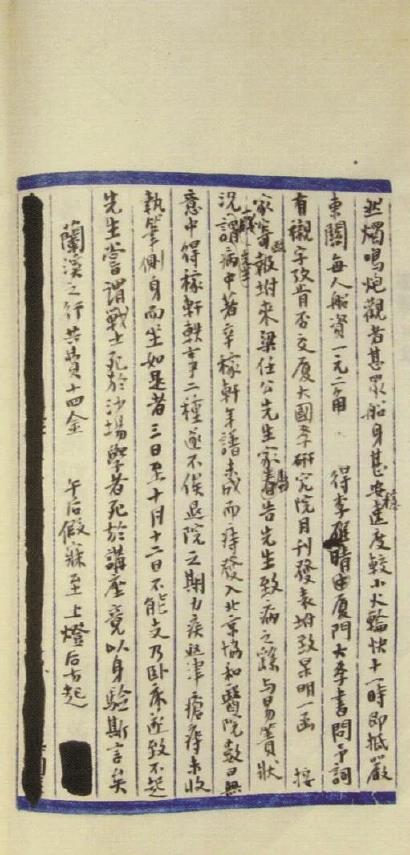

夏承焘1929年4月8日日记,记收到梁任公先生家属信,“先生尝谓战士死于沙场,学者死于讲座,竟以身验斯言矣”。

瞿禅日记的特殊之处,还是处处显出诗人的本色,坦率叙写心境。《夏承焘日记全编》在年代上比析出的学词日记往前与往后都有延展,收录诸多未刊诗词,尚有很大的研究价值;对其精神世界的揭橥,尤其鲜明。

近人日记不乏时间跨度较长者,如顾颉刚日记(1913—1980,首尾68年)、周作人日记(1898—1966,首尾69年),这与作者的年寿、日记的存续间断以及保存状况有关。新近整理出版的《夏承焘日记全编》,始自民国五年,终于1985年也即夏先生逝世前一年,首尾70年几未曾间断,近代学人日记中可谓罕有其匹。

其实只是单论年限,意义并不大。夏先生日记在学术方面的重要性,三十多年前就已显现。80年代《天风阁学词日记》的整理面世,为当时学界的盛事之一。20世纪多词学大家,但像龙榆生的百万字日记全无留存,夏承焘日记却大部分得以完整地留下,尤显珍贵。不过夏先生日记全貌究竟如何,一直隐而未彰。7年前在乐清举办的夏承焘先生研讨会上,笔者听说吴战垒先生的女公子吴蓓女士在整理日记手稿,便一直期待能睹全帙。现今出版的十二巨册,年代上比析出的学词日记往前与往后都有延展,旧时代完整的学术与生活世界得以清晰地呈现。

据夏先生自述,与晚清许多学者一样,他作日记之效仿对象,“ 伯(李慈铭)、复堂(谭献)及周自庵(寿昌)诸家之作,斐然在前。不敢云企望前修,日不间断,聊以习恒而已。”(1926)“习恒”并非单纯为记事或修身,也是“为己之学”之重复演练。

与陈寅恪、胡适、吴宓等民国初元前后留学国外的学人相比,夏先生的起点并不高,甚至可以说相对落后。他出身于普通的温州商人家庭,家境清贫。五四那年他二十岁,任教于小学。“小学教员谋一位置,似同登天。”(1919.4.18)多年后仍有感慨:“明年忽已三十,我其终为一乡一邑之人乎。”(1928.11.1)有意向上,却逡巡不前,这一早年经历和钱穆颇为相似。钱穆比夏承焘年长五岁,执教小学十年有余,执教中学则有八年;夏承焘亦有十年以上的小学、中学教育经验。他和钱穆一样,通过自学得以拾阶而上。“自思目前学问,得之昔日学校间者甚少,大半乃自修得来,可知学问非自动不成。”(1923.4.22)早年虽从学张、林鹍翔,内心仍然觉得“少无名师,此平生大憾也”(1929.4.15)。20年代他曾短期在西北大学任国文讲席,受聘时尚且“自度学殖犹不足自信,拟辞不就”(1925.4.23),返浙后仍在宁波、严州等地当中学老师。一直到1930年,才因邵祖平的推荐,在之江大学任教。巧合的是,他任教之江的这一年,正是钱穆受顾颉刚推荐、入燕京大学任教的同一年。改聘燕京,钱穆自认“为余职业上另一大转进”。回顾夏先生履历,之江亦是其人生之重要转折。他开始系统地从事词学考据已有两三年,但在词坛上大放异彩则是在之江任教以后。从治学路径上说,二人早年均受《文史通义》的影响较深。钱穆起始由《孟子》《墨子》始,进而至其他经史典籍;夏承焘则由十三经入手,二十岁以前几乎通读记诵大半,诗学方面的入门较早得益于《随园诗话》等。

20年代后半期,他的读书已渐入佳境。1927年日记开始出现专精为词的自我勉励。

新文化运动中的经史考据是显学,从诸子到古史,烜赫一时。夏承焘自我期许不止于词学,是专注于这一领域还是另作拓展,多有犹豫。他对宋史尤有兴趣,但是否舍此就彼,难以决断。1934年,他已有意“改治宋史,以十年精力赴之”(1934.3.24),下一年又自宽“枕上思能成《词学志》数十卷,亦足不朽,不必骛高远治宋史”(1935.3.3)。有时似觅见出路:“以眼前我所爱好之物,为极天下之至美善,一心力而注之,皆能成学问、成事业。”(1937.2.3)有时又觉“徬徨歧途,心意甚乱”(1940.8.28)。笔者仅举其于宋史前后考量之一端,夏先生对自己是否毕生从事于“文事之末”,反复而不能决断,可见他的性格较为专注并且谨慎。“平生善沉思,每当静坐孤栖时辄回忆往事或预想将来”(1920.6.14)。这一性格也主导了他的人生选择。

日记是对个人史的系统记录,20世纪的学人日记多留下对激变中的世界新鲜而直接的反应。当时的一个命题是在大时代中,故纸生活是否仍有意义。张星烺1924年12月致信陈垣:“天下大乱,救死不暇,遑论学术。”时局纷乱中对内心的压迫,是一种普遍的体验。1928年,“阅时人一文,怵于世变之日亟,抑抑不欢。十年以后,不知复有吾辈端坐读书日否。”(1928.12.29)此语无疑成谶。时局渐紧,更觉大患之将至,1935年7月:“内忧外患如此,而予犹坐读无益于世之词书,问心甚疚。愿欲一切弃去,读顾、孙、颜、黄诸家书,以俚言著一书,期于世道人心得裨补万一,而结习已深,又不忍决然舍去。”此等心曲于日记中再三呈现。抗战爆发后,夏先生先是随之江大学迁入上海,其后转入浙大龙泉校区。国难之下,是继续其冷淡事业,还是对国家有所“靖献”,显见陷入忧虞而不能去之。然也不乏坦然刚决的时刻:“乱世之学,但求自能独立耳,固不在张脉偾兴也。”(1941.12.26)王汎森曾分析夏承焘“治学”与“应世”的矛盾,指出“夏氏的矛盾其实是一个时代‘新’‘旧’两种学问态度的矛盾”。

战时辗转逃亡,精神紧张,同时感受到激烈变化的时代对学术生活的逼压,是一代学人面临的大环境;就小环境而言,长年沉溺于故纸事业,惮于体弱,也常见忧生之嗟,则是另一种受迫的人生实录。日记中常见有“苦体弱,精神不支”“小病遂如此疲苶,体弱可虑”等语。在智识与“卫生”之间如何取得平衡,体弱者也付出了很多日常的努力。考订与吟咏、读书与养生分别作何安排,总是悬而未决,时常形诸笔端:“自觉奄奄无生气,总由看书过劳,敝精耗神所致。”(1923.1.9)读书人读此应能会心。

学人的精神困境在当时是普遍的,瞿禅日记的特殊之处,还是处处显出诗人的本色,坦率叙写心境。吴蓓在撰写前言时已指出,日记的一些文字“是极优美的游记小品,可入明人堂奥”。写景状物方面的笔墨并非玩赏性质,而是融入学人的生活。除早年任教西安、晚年迁居北京,抗战期间短暂地在上海任教之外,夏先生的大半生都生活在浙江,他的生活世界也与杭州、严州、龙泉、雁荡等地的风景融为一体。与日常风景作深切的沟通,表征之一是爱散步。近代学人中,瞿禅可谓记载散步最多的学人之一。此外,之江大学在地理上很是优越,他在执教七年后,仍然感叹“楼前万绿填山,清晨鸟声满耳,之江真足留恋”(1937.5.11)。从严州东湖、西湖到杭州钱塘江畔、孤山再至雁荡,所至之佳山水无不是其诗情的渊薮。“自惭行迹似东坡,到处随身有西子”,身之踪迹与诗思之绾结如影随形。

漫长的学人一生中,交往范围之广,友朋感情之深,亦可观可感。夏先生曾自述出学词日记的初衷即“师友训迪,不可忘也”(1941.5.30)。七十年日记,背后庞大的交游圈也有清晰的脉络。

前辈学者中,他与朱彊村、吴梅、金松岑、张尔田、冒广生、夏敬观等长年通信讨论词学,并有诗词唱和。20年代初,他曾经林铁尊向朱彊村呈过词作,朱彊村对其多有夸奖。作白石词考证时与吴梅考订音律,吴梅许其为治白石词第一人。与一流学者交流方面,他在二十几岁、学术渐成熟时期已有足够的意识,亦老练通达。例如日记曾提到有撰写中国学术大事表的打算,欲修书请教梁启超,但最终“与先生并世,竟未一面,真辜负矣”(1929.2.21)。仅此一语,足见其求师请益心理的迫切。

在温州、严州任教时,身边有吴鹭山、谢玉岑等好友;在杭任教时,与其频相往复的友人包括龙榆生、唐圭璋、钱基博、邓广铭、郭绍虞、任中敏、程千帆等,均是当时文史学界的中坚力量,在杭交往之前辈学者有马一浮、黄宾虹等,朝夕相处之同事则有王季思、徐震堮、任铭善等。

日记中刻画的学人群像,如1932年4月17日于杭州见顾颉刚:“午后再诣颉刚,肃客殷勤,姁姁如老妪。以其谈吐朴讷,尤觉悃愊可亲。”见周予同,“其人谈吐、丰采皆好”(1928.1.6)。和邓广铭的交往从30年代开始,持续半世纪之久。邓广铭笺注辛词比他早,他因此自觉放弃,“此君读书能识高心细,倾想无已。”(1937.3.29)多有这种惺惺相惜的君子之交。早年日记还显示,客陕时他与中共传奇人物董健吾、与后来成为国民党要员的王陆一等亦有来往。民国教育界不乏各种传奇人物,因缘际会有所遇合,读之有趣。

近代学人日记既有意在“学”方面下工夫,“学”的范围若何,零散或系统的私人阅读史,也颇能显出本人的趣味,从李慈铭、王闿运到后来的金毓黼等,都有“学”的具体展示。夏先生用新的学术方法治学,已阔其堂庑。关于他的词学成就学界已谈得较多了,其实他对同时代的文史成果以及新文学也相当熟悉。对新文学包括译介文学的趣味,在当时从事故典研究的文史学者中并不常见,吕思勉就曾自称“于新文学最无嗜好”。但夏先生一直密切地关注新文学、外国文学。

日记之所以为信史,也是在于有性格、情感等完整界质的投射,令撰者之面貌更直观立体。读民国学人日记,我们多能感受到作者的气质各异,如顾颉刚的忧郁和敏感,吴宓的情感易于冲动等等。夏先生身上更多的是敦厚温雅,不失高朗之气。他善于自省,常常自责“自觉对人终欠和蔼温柔”(1923.6.2)。甚至著书立说也需要反思,“好著书,由名心作祟,不能保持坦荡之怀,思每日看《朱子集》数篇涤洗之。”(1940.10.20)。他终身保持和易朴素。每获称赞,或将愧恧写在日记里。“潭秋箴予‘深沉有余,明快不足’,此中予病。”(1931.2.10)记录友朋之箴规,既是晚清日记的遗留,也是自觉的人格磨砺。

关于其个人生活,此次出版的日记全帙亦有大量披露。例如记载其初恋经过,早年与比邻的钱氏小姐相悦,后因两家家境不偕而未成。家中为其娶的妻子游淑昭多病,亦似鲜能理解其人生志趣,“内子谓予十年以后如仍碌碌教书,诚为可怜,其实有何可怜。”(1939.2.19)但五十年间,仍与妻子相濡以沫,晚年妻子去世后才续娶吴无闻先生。在有情义之完善人格方面,瞿禅亦属完人。

杭州虽非京沪那样的学术中心,但民国的三位词学大师夏承焘、龙榆生、唐圭璋都在江浙沪一带,交往频繁,学术积累更形深厚。钱穆曾形容30年代的北平“世局虽艰,而安和黾勉,各自埋首,著述有成,趣味无倦”。夏先生背后庞大的学术交游,亦是20世纪上半期学林世界繁密交往的写照。而日记所勾勒的移步换形的新世界,还包括民国初元的温州,20年代的西安,三四十年代的杭州、上海,以至80年代的北京学术圈等等。日记全编收录的夏先生诸多未刊诗词,尚有很大的研究价值;对其精神世界的揭橥,尤其鲜明。

“记忆是一种表现曾经存在而现在已不存在的事物的能力”(保罗·利科语)。在对抗遗忘方面,日记可能是最重要的载体之一。读夏先生七十年所记,尤感世事之纵横与时间本身带来的改变。晚年所记,亦有珍贵的历史价值。最后,我想引1932年夏先生在浙大的演讲中所引《维摩诘经》经句作为本文的结束:“高原、陆地,不生莲花(华);卑湿污(淤)泥,乃生此花(华)。”夏先生讲的是如何在忧患中悟得人生之真义,从其一生经历来看,实则接近于夫子自道。(管琴)