点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:黄莺

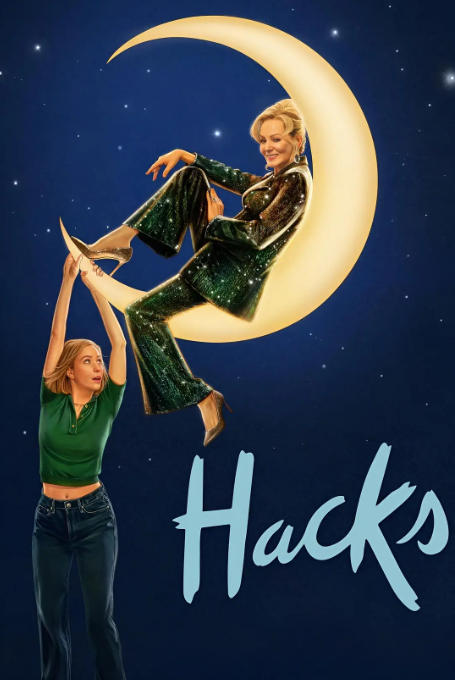

《绝望写手》(Hacks)自2021年起在HBO Max平台推出,以其黑色幽默风格著称,并于2025年4月迎来了第四季的播出。该剧由多次获得艾美奖、金球奖的知名女演员珍·斯马特(Jean Smart)和脱口秀喜剧演员汉娜·爱宾德(Hannah Einbinder)共同主演。故事围绕拉斯维加斯的资深喜剧演员黛博拉·凡斯(Deborah Vance)与因社媒风波被“雪藏”的Z世代编剧艾娃·丹尼尔斯(Ava Daniels)被迫结为创作搭档,从驻场到全国小场试演、再到深夜秀,两人在互相拉扯中彼此成全、各自成长。

被看见的速度,被记住的厚度

黛博拉与艾娃因为各自事业的瓶颈而“结缘”。黛博拉之所以需要调整演出安排,是因为赌场希望引进荣获冠军的清唱团体——五声音阶合唱团(Pentatonix),并要求黛博拉将最优质的演出时段让渡给他们。才华横溢的年轻编剧艾娃因为一条具有冒犯性的笑话被行业封杀。为了偿还房贷,艾娃仿佛被芭蕉扇轻轻一扇,从洛杉矶瞬间来到了拉斯维加斯。这就是“社会加速”的日常版本——话题升温比情绪冷却快,处置窗口比反思时间短。但是,该剧并没有把这当成奇闻,而是把它当“起点线”,让人物从分秒之间进入故事,带着当下的电流继续向前奔跑。

平台化的娱乐业像一台转得更快的分配机器,谁能立刻带来流量,谁就能掌握话语权,任何“失言”或“失手”,都会迅速被放大并转化成职业后果。黛博拉的脱口秀是前网络时代的慢工艺,因此需要新的、更敏锐的社交媒体嗅觉;另一方面,艾娃在社交网络时代所生成的快语感,需要一套能让语言更有厚度的承重结构。她们的结盟并非一时兴起,而是因形势所迫而缔结的互补合作关系。

当下如一阵疾风,先将人推至台前,而第三季第八集则宛如一面明镜。黛博拉距离登上深夜秀仅一步之遥,正赶往加州大学伯克利分校领取荣誉博士学位,有名记者全程陪同,准备撰写深度报道。手机突然震动——往年的段子竟被人剪成“问题合集”,在网络上极速蔓延。仪式尚未启动,叙事已悄然改写:今日的行程不再是单纯的领奖与接受采访,而是要求黛博拉立即在大学生面前,对这一旧事件表达新的立场。这正是加速社会中的节奏——话题热度瞬息万变,若不及时回应,便会被新话题取代。在艾娃的影响下,黛博拉放下对传统的执着以及对当下时代语境的困惑,用更加开放的态度听取大学生的意见。艾娃在遇到黛博拉之前,对与自己观点相左的人与事,她的包容度向来不高。然而,在和黛博拉共事之后,她逐渐意识到,应该以更宽厚的态度来审视这个世界。

《绝望写手》用精巧动人的故事让我们理解了这个时代被看见的速度,更让我们体会了被重视的厚度。

女性劳动的可见化:从“体面”到“可控失态”

黛博拉与艾娃的合作为二人维持了一种“体面”,这不光是一张好看的外皮,还是从各自身世里长出来的一副盔甲。盔甲的缝线处,恰恰也是“可控失态”出场的地方——那里有裂缝,也有呼吸。

年轻时的黛博拉,是拉斯维加斯霓虹背后的一道暗影。她的丈夫不仅诬陷黛博拉纵火,将她塑造成疯女人的形象,还与她的亲妹妹发展出了一段畸形关系。亲情如机械一样发出异响。黛博拉与女儿的关系也常年紧绷,既包含爱的执拗,又夹杂着控制欲的反弹。正是由于人生最初的亲密关系曾让她品尝过“被笑话”的苦涩,她对“体面”的追求才近乎信仰般执着:妆台前的灯光要亮得刚刚好,礼服要端庄稳重,声线要平稳自如,笑点更要拿捏得精准无误。

然而,真正让人们铭记她的,并非这尊金身,而是她敢于在金身上凿开细微的缝隙,让清风拂入。那缝隙中,藏着被亲人背叛的耻辱、与女儿相较时的尴尬,以及惧老和畏败的脆弱。她没有把这些当作八卦,而是一点点放进段子里——先把错摆出来,再把矛头对向自己,最后把“我吃过的亏”变成“你能笑着消化的故事”。这就是她的“可控失态”:不是一次泪崩的失手,而是一场排练过的松手。她知道哪里该承认,哪里该自嘲,哪里该回钩;她把失态当作技法,让观众在笑里看见人的重量。这种分寸,来自被伤害过的历史,也源自不愿再把刀交给别人的决心。

艾娃的体面在另一处。她没有黛博拉那样的舞台金身,甚至没那么多闪光的外形管理可说。她要守住的,是“我是谁、我站哪边”这条细而紧的绳。亲情里她常常说错话、说快话,爱情里更是容易在“忠诚与自由”间失足。但正因为生活里被敲打得太多,她学会了作为一个年轻人最难掌握的体面——承认。承认冲动,承认偏见,承认“我也会伤人”。那封曾经把她推到风口浪尖的长邮件,转头就成为她日后每一次“想发之前先改一遍”的自我规训;面对公共场合的冲动失态,她学会用撤回、道歉、复盘来收口——这并非软弱,而是把情绪调教成方法,让真诚被结构所承载。

两条人生线在这里对照得格外清楚:黛博拉的体面来自“被笑过”的历史,艾娃的体面来自“敢承认”的现在。她们并未试图将彼此塑造成同一类型,而是让各自的盔甲学会了柔韧应变:黛博拉在艾娃的提醒下,接受“今天就要说清”的勇气;艾娃在黛博拉的身影里,学会“让真实晚一点上场,但要站稳”的耐心。

体面使人气宇轩昂,可控的失态则显露出真挚的诚意。黛博拉用一身从伤里长出的分寸,保证这出戏不会散;艾娃用一次又一次从错里长出的方法,保证这出戏绝不跑偏。她们把彼此写进自己:一个教一个开灯,一个教一个唱稳。等到帷幕落下,你会发现,那些看似很私人的狼狈,早已变成公共的勇气——观众笑着离场,却把她们的名字记得更久。

互作梁木,彼此成全

好的双女主,不再是“姐妹同盟”或“对手相杀”的二选一,而是像《绝望写手》那样——彼此当过对方的伤口,也做过对方的梁木。一个带着当下的电流,嗅热点、敢直说;一个把工艺托好底,管结构、讲分寸、收住节拍。她们用一次次碰撞,将二人的关系从“互相需要”推到“互相学会”,伤害之后是修复,修复之后是能力的内化。《绝望写手》让我们看到,能立住的角色,并非要靠“性格怪癖”,而是让人物有被参照的缺点,也要有被仰望的能力,更要让观众看到角色的成长。

这样的故事若转换到中国语境中,同样不难想象:一位地方卫视的一线主持人,碰上短视频里的金牌编导;小剧场里摸爬滚打多年的相声老手,对上正当红的播客主理人;一名都市栏目主笔,牵手一位自媒体调查作者……门类可以变,土壤可以换,不变的是《绝望写手》给出的关系模式——互作梁木,彼此成全。配合久了,互学成了,于是人物就既能被看见,也可以被记住。

(作者系澳门科技大学电影学院助理教授)